国内疫情呈现多点散发态势,重庆和四川作为西南地区的重要经济与人口中心,其疫情风险及防控措施备受关注,两地人口密集、交通网络发达,且与多省市往来频繁,这使得疫情输入和扩散的风险持续存在,本文将从疫情现状、风险因素、防控策略及区域协作等方面,分析重庆四川面临的疫情挑战,并探讨如何通过科学应对降低风险。

疫情现状与风险因素

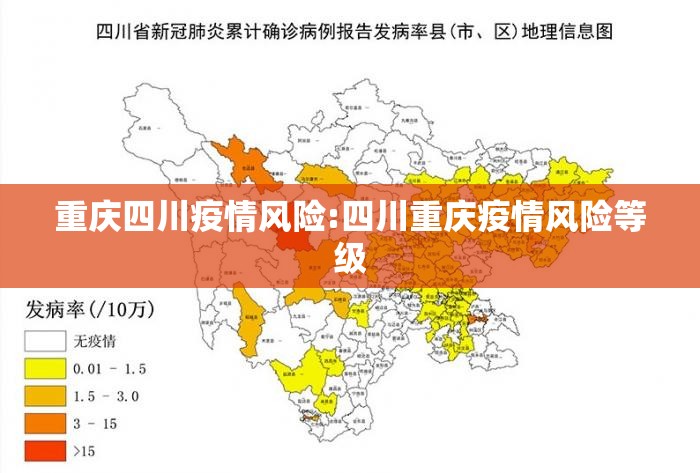

重庆和四川均为人口大省市,常住人口合计超过1.2亿,且成都、重庆等大城市作为区域交通枢纽,每日有大量人员流动,国内疫情受奥密克戎变异株影响,局部地区出现聚集性疫情,重庆和四川也面临外部输入风险,暑期旅游旺季和高校开学季增加了人员跨区域流动,可能引发疫情反弹,两地农村地区医疗资源相对薄弱,一旦发生疫情,容易造成快速传播。

经济因素也是重要风险点,重庆和四川是西部地区的经济引擎,工业、服务业发达,频繁的经济活动可能加剧疫情传播,尤其是成渝地区双城经济圈建设持续推进,区域一体化加深了人员往来,但也带来了防控难度,如果防控措施不到位,疫情可能对两地社会经济运行造成冲击,如影响供应链、旅游业和民生保障。

防控策略:科学精准与常态化管理

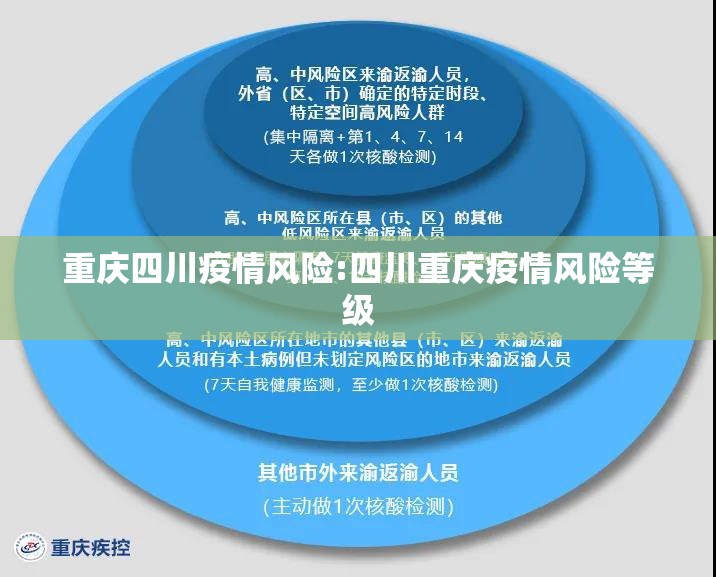

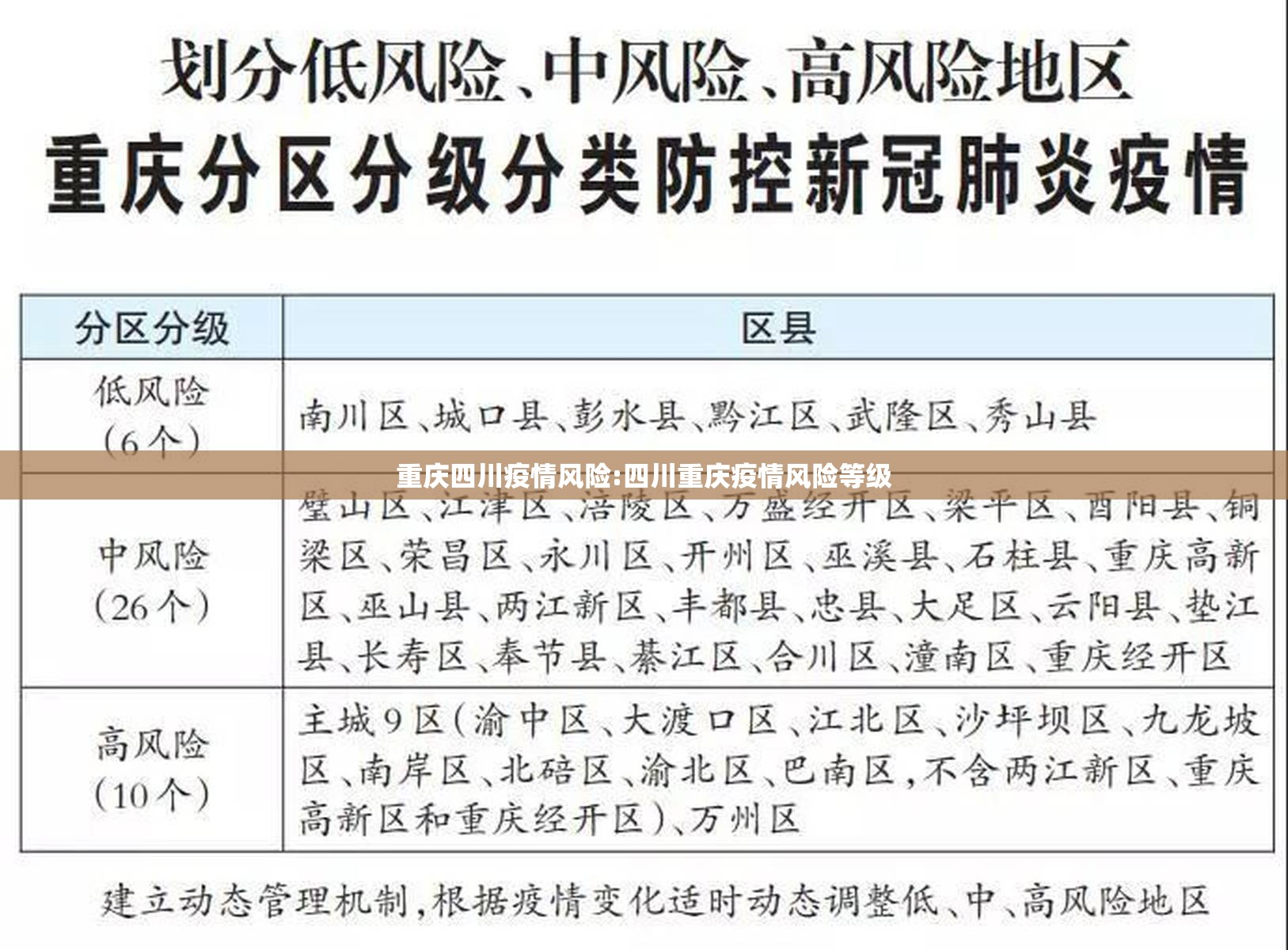

面对疫情风险,重庆和四川政府坚持“动态清零”总方针,实施科学精准的防控措施,加强源头管控,严格落实入境人员隔离和检测,同时对中高风险地区来返人员实施健康管理,重庆利用大数据和健康码系统,实现行程追溯和风险提示,四川则推行“入川即检”政策,在机场、火车站等关口设置检测点,确保早期发现。

两地强化常态化疫情防控,包括扩大核酸检测范围、推进疫苗接种以及提高医疗救治能力,重庆和四川的疫苗接种率均处于全国较高水平,但针对老年人和基础疾病人群,仍需加强免疫接种,两地通过建设方舱医院和储备医疗物资,提升应急响应能力,在局部疫情发生时,快速启动流调、封控和筛查,以最小成本控制疫情扩散。

公众沟通与教育也是防控的重要环节,重庆和四川通过媒体宣传,倡导戴口罩、勤洗手等卫生习惯,并鼓励公众参与群防群控,四川成都曾开展社区防控演练,提高居民应对意识,这些措施有助于减少恐慌,增强社会韧性。

区域协作:成渝双城经济圈的联防联控

重庆和四川地缘相近、人文相通,在疫情防控中展现出较强的区域协作能力,成渝地区双城经济圈建设为联防联控提供了机制保障,两地政府建立了疫情信息共享平台,实时交换风险数据和防控经验,协调交通管制和物资调配,在2022年夏季疫情中,重庆和四川协同管理跨省物流,确保民生和医疗物资畅通,避免了供应链中断。

两地加强公共卫生合作,共建应急响应体系,四川华西医院和重庆医科大学附属医院等机构开展远程医疗合作,共享诊疗方案和科研资源,这种协作不仅提升了医疗效率,还为应对未来疫情提供了模型参考,区域一体化防控有助于减少政策差异导致的漏洞,形成“一盘棋”应对格局。

挑战与展望

尽管重庆和四川的防控取得成效,但仍面临挑战,一是病毒变异带来的不确定性,奥密克戎变异株传播力强,可能突破现有防控屏障,二是经济压力与防控平衡难题,过于严格的措施可能影响民生和经济活动,需要更精细化的管理,三是农村和偏远地区防控薄弱,需加强基层医疗建设和资源倾斜。

展望未来,重庆和四川应继续优化防控策略,依托科技手段提高预警和响应速度,深化区域协作,推动成渝经济圈在公共卫生领域的一体化发展,公众也需保持警惕,配合防控措施,共同维护区域安全。

重庆和四川的疫情风险防控是一场持久战,需要政府、社会和个人的共同努力,通过科学管理、区域协作和公众参与,两地能够有效降低疫情风险,保障人民健康与社会稳定,在应对疫情的同时,这也为未来公共卫生体系建设积累了宝贵经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏