2022年初,香港经历了前所未有的疫情冲击,在奥密克戎变异毒株的席卷下,这座国际都市的每日新增病例从零星个案飙升至数万例,疫情统计表上的数字以令人心惊的速度不断刷新,这张看似冰冷的统计表,不仅记录了病毒的传播轨迹,更折射出社会百态、政策得失和人性光辉。

疫情数据的多维解读

香港疫情统计表通常包含几个关键指标:每日新增确诊病例、无症状感染者数量、死亡病例、疫苗接种率、住院及重症人数等,这些数据看似简单,却蕴含着丰富信息。

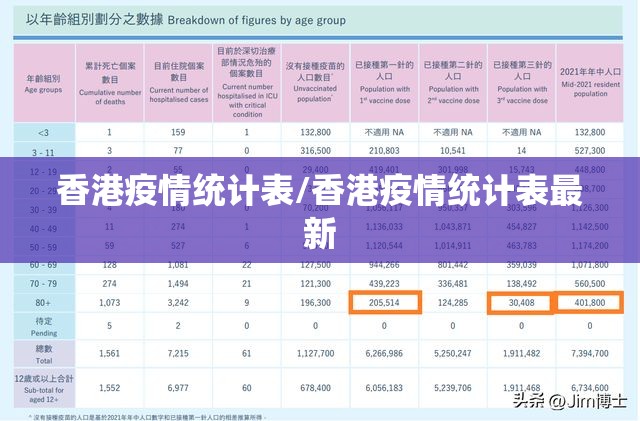

以2022年2月为例,香港疫情统计表显示确诊病例呈几何级数增长,从月初的每日百余例暴增至月底的逾两万例,这种指数级增长揭示了奥密克戎变异株的极强传染性,也反映了香港居住环境拥挤带来的传播风险,统计表中不同区域的病例分布不均,深水埗、观塘等旧区成为重灾区,凸显了社会经济因素与疫情传播的关联性。

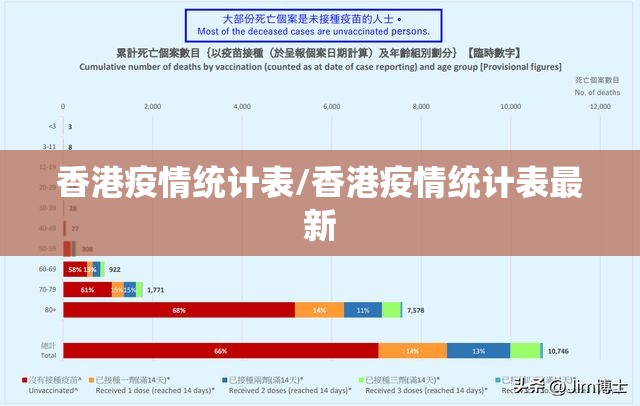

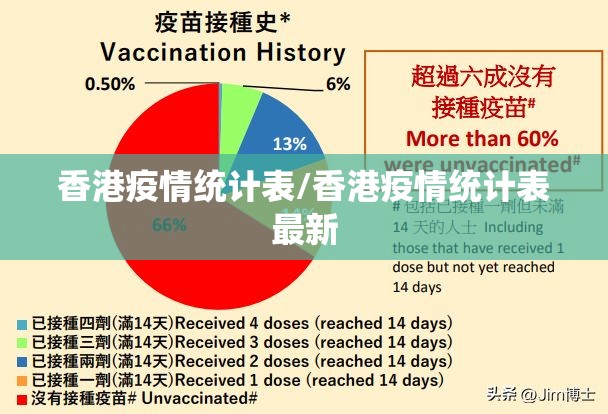

死亡病例数据尤其令人揪心,统计表显示,香港第五波疫情期间的死亡率显著高于先前阶段,且未接种疫苗的老年人占死亡人口的绝大多数,这一数据无情地揭示了疫苗接种的重要性,促使特区政府加快推动长者接种工作。

统计表背后的政策响应

疫情统计表不仅是记录工具,更是政策制定的依据,香港政府根据数据变化不断调整防控措施:当统计表显示社区传播链不明时,政府收紧社交距离措施;当数据显示医疗系统濒临饱和时,启动分级诊疗机制,轻症患者实行居家隔离。

统计表中的疫苗接种数据直接推动了“疫苗通行证”政策的实施,当数据显示接种率尤其是长者接种率不足时,政府推出多种 incentivization措施,包括抽奖活动、疫苗接种假期等,有效提升了接种率。

疫情统计表还促进了跨境协作,香港与内地的疫情数据对接,为保障供港物资和医疗支援提供了决策基础,体现了“一国两制”下的互助机制。

数据透明与公众信任

香港疫情统计表的每日发布,成为市民了解疫情态势的主要渠道,这种数据透明做法既增强了公众风险意识,也避免了谣言传播,统计表中不同年龄组、地区的细分数据,帮助市民准确评估自身风险,采取相应防护措施。

疫情统计表也面临挑战,随着快速抗原测试的普及,自测阳性病例的漏报问题导致统计表可能低估实际感染规模,政府通过建立自测阳性申报平台,不断完善数据收集机制,努力呈现更准确的疫情图景。

疫情数据的全球视角

将香港疫情统计表放在全球背景下比较,可以发现有趣现象,与新加坡、韩国等类似城市相比,香港在奥密克戎波中的感染率和死亡率处于什么位置?这种比较不仅帮助评估香港抗疫成效,也为未来应对类似危机提供经验借鉴。

统计表还显示,香港在平衡疫情防控与经济民生方面面临独特挑战,作为国际金融中心,过严的防控措施可能影响其全球连通性;而过松的措施则可能导致医疗系统崩溃,疫情统计表为寻找这种平衡提供了数据支撑。

超越数字:统计表的人文维度

疫情统计表中的每个数字都代表着一个生命、一个家庭的故事,统计表上死亡病例的数字背后,是失去亲人的悲痛;康复出院数字的背后,是医疗工作者的辛勤付出和患者重获健康的喜悦。

香港市民阅读疫情统计表的心态也随疫情发展而变化:从最初的恐慌,到中期的疲惫,再到后期的理性应对,这种集体心理变迁,反映了社会对疫情的适应和 resilience。

从统计表中学习的功课

香港疫情统计表不仅是一张记录病例的数字表格,更是一面镜子,映照出社会的 strengths and weaknesses,政策的成效与不足,以及人性的光辉与韧性。

当我们回顾这份统计表,应该思考的不仅是如何更好地应对下一次疫情,更是如何构建更具韧性的医疗卫生系统,如何加强社会协作与互信,如何平衡公共卫生与个人自由,这些功课,远比统计表上的数字本身更加重要。

疫情终将过去,但香港疫情统计表所记录的经验与教训,应当被长久铭记,成为未来应对公共卫生危机的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏