2022年,郑州这座千万人口的中原省会城市,再次成为全国疫情防控的焦点,从精准流调到动态清零,从常态化核酸检测到分区分级管控,郑州的疫情统计不仅仅是数字的堆砌,更是政府决策、公共卫生资源和市民生活交织的复杂图景,本文将以郑州疫情统计为核心,探讨其数据背后的防控策略、社会影响与未来挑战。

疫情统计数据的构成与演变

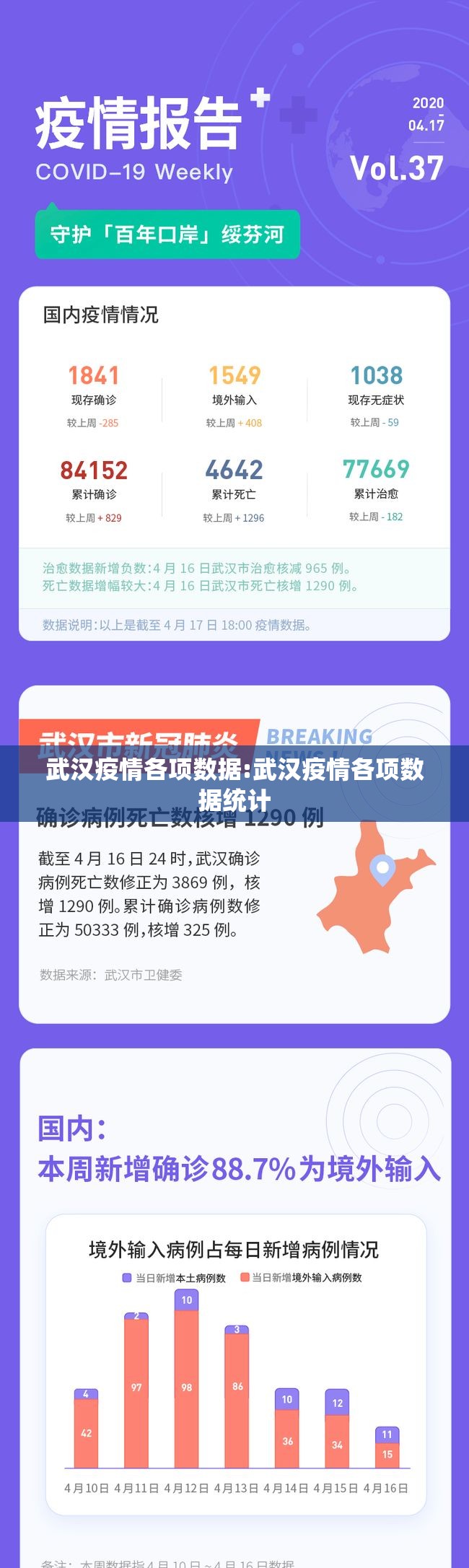

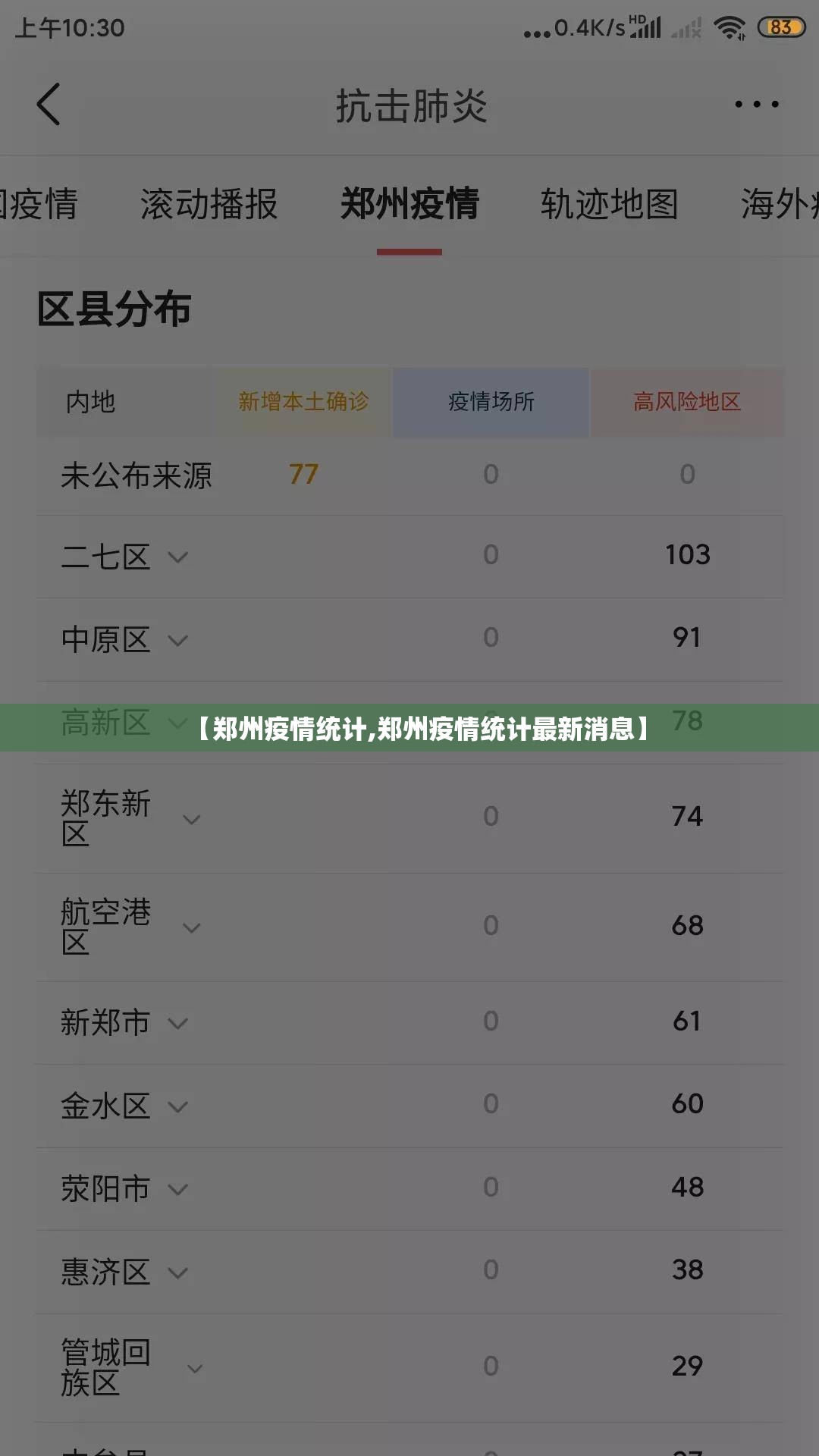

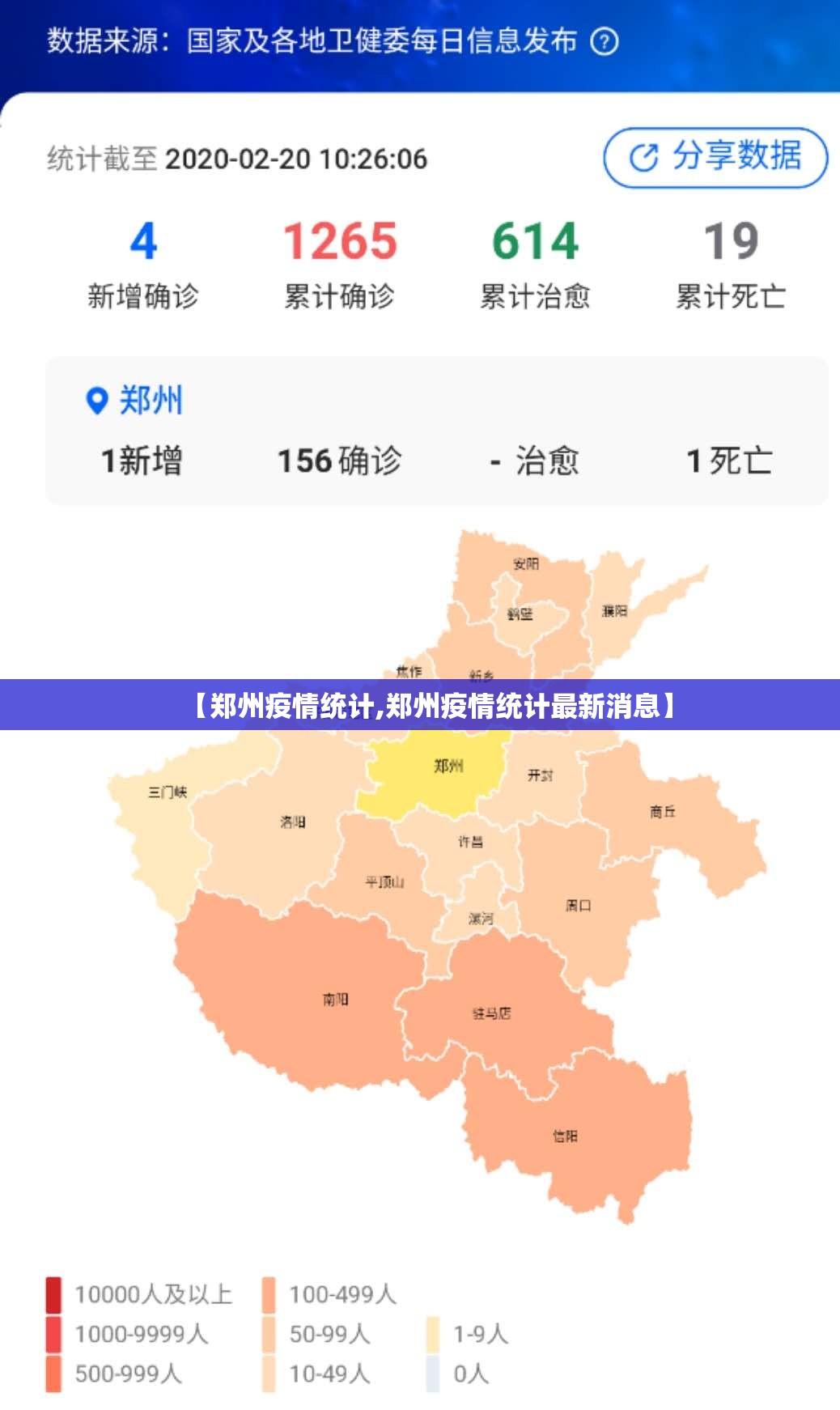

郑州的疫情统计数据主要包括每日新增确诊病例(含无症状感染者)、溯源结果、风险区域划分、核酸检测覆盖率、疫苗接种率等关键指标,这些数据由郑州市卫生健康委员会统一发布,并通过政府官网、媒体平台等渠道向公众透明公开,在2022年冬季疫情高峰期,郑州单日新增病例数一度突破百例,但通过快速响应机制,数据在两周内呈现下降趋势,反映出防控措施的有效性。

数据的演变并非孤立存在,而是与防控政策紧密相关,郑州采用了“精准防控”模式,通过大数据追踪和网格化管理,将疫情统计与风险等级绑定,高风险区的划定往往基于病例密度、传播链清晰度等统计指标,从而实现资源优化配置,这种数据驱动的做法,既避免了“一刀切”封控带来的经济代价,又遏制了疫情扩散。

统计背后的防控体系:科技与人文的双重支撑

郑州疫情统计的高效性,得益于其强大的科技支撑体系,健康码、行程码、核酸检测平台等数字化工具,实现了数据的实时采集与分析,据统计,郑州在2022年累计开展核酸检测超过1亿人次,平均检测结果出具时间缩短至4小时以内,这种技术赋能不仅提升了统计效率,还降低了人为误差,为政策制定提供了可靠依据。

数据背后的人文关怀同样不可或缺,在疫情统计中,郑州注重对特殊群体(如老年人、孕产妇、慢性病患者)的差异化处理,通过社区摸排统计需求,建立绿色就医通道,确保数据不变成“冷冰冰的数字”,而是服务于人的工具,这种“数据+民生”的模式,体现了统计工作的人本主义导向。

疫情统计的社会经济影响

疫情统计直接影响了郑州的社会经济运行,数据透明化增强了公众信任,避免了恐慌情绪蔓延,每日疫情发布会的召开,通过权威解读统计数据,减少了谣言传播空间,统计结果也成为政策调整的风向标,当数据显示社区传播链阻断时,郑州逐步放开管控,推动复工复产;当数据提示风险时,则及时收紧措施,平衡防控与经济发展。

但统计也暴露了深层挑战,局部封控导致中小微企业经营压力增大,根据郑州市统计局数据,2022年第三产业增速同比放缓2.3%,数据采集中的公平性问题(如流动人口统计覆盖不足)也曾引发讨论,这些问题提示,疫情统计需更多维度考量,而非仅聚焦于病毒本身。

争议与反思:数据真实性与公众参与

疫情统计的真实性一直是公众关注的焦点,在郑州疫情中,曾出现个别病例延迟上报、数据口径调整等情况,引发对统计透明度的质疑,2022年11月某小区聚集性疫情初期,统计数字与居民实际感受存在偏差,政府随后通过优化溯源机制弥补了漏洞,这一事件表明,统计工作需加强监督与公众参与,避免“数据孤岛”现象。

郑州可借鉴国际经验,建立多方验证的统计机制,引入第三方机构参与数据审核,同时通过社区问卷、民意反馈等渠道丰富统计维度,唯有如此,疫情统计才能既服务于科学决策,又赢得民众认可。

迈向更智慧的疫情统计体系

郑州的疫情统计是中国大城市防控的一个缩影,它展示了数据在公共卫生事件中的核心价值,也揭示了技术与人性、效率与公平之间的张力,随着病毒变异和防控常态化,郑州需进一步升级统计体系:整合多源数据(如医疗资源、物流供应等),构建预测性模型;加强统计伦理建设,确保数据安全与隐私保护。

疫情终将过去,但统计留下的经验与教训值得铭记,郑州的故事提醒我们,真正的防控成功不在于数字归零,而在于如何让数据成为守护生命的盾牌,而非束缚生活的枷锁。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏