那张飞往南京的登机牌在手中捏得发皱,成都旅客张先生站在南京禄口机场的抵达通道,耳边回荡着工作人员不容置疑的劝返通知,只因身份证开头“510”的成都号码,他被划入“特殊对待”范畴,这不是孤例,近期多地机场对成都旅客采取劝返、隔离等加码措施,引发广泛争议,当防疫的天平倾斜,地域标签成为决策依据,我们不得不思考:精准防疫的边界在哪里?过度防控的社会代价又该如何衡量?

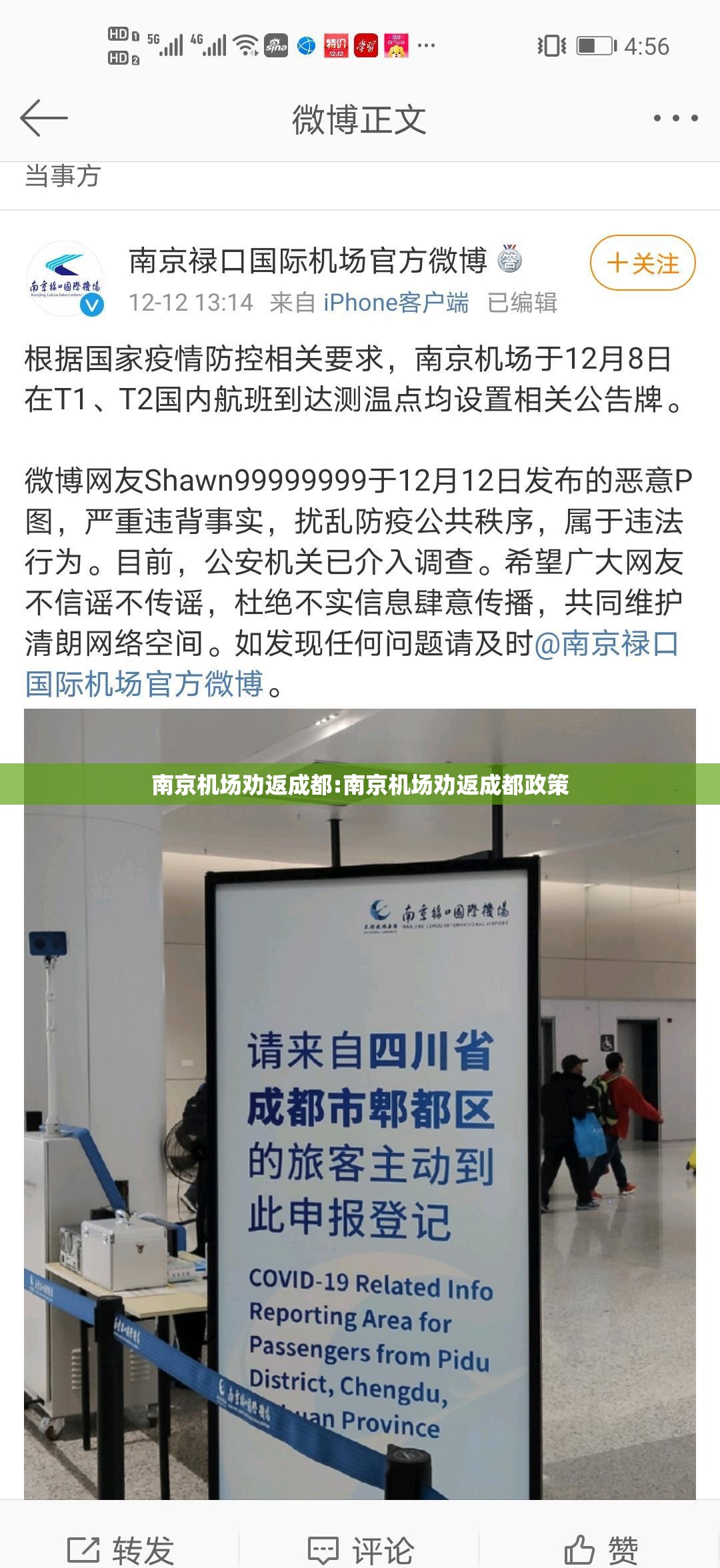

南京机场劝返成都旅客事件并非突发,而是疫情防控中地域歧视现象的缩影,成都近期出现散发病例,但中高风险地区以外的大量居民健康码均为绿色,符合国家规定的自由流动条件,然而一些地方仍采取“一刀切”方式,将对特定城市的防范升级为对该地所有居民的排斥,这种简单化的管理方式,既不符合国务院联防联控机制明确的防疫政策,也违背了法治原则和公平精神。

从社会治理角度看,这种地域标签化做法暴露了基层执行的懒政思维,面对复杂的防疫形势,某些地方管理者倾向于选择最简单粗暴的方式——以地理来源作为风险判断的唯一标准,而非基于科学的流行病学调查和精准的风险评估,这种做法虽然减少了当地防疫工作量,却将成本转嫁给被歧视地区的居民,造成社会资源的浪费和社会公平的损害,有旅客计算过,因无故被劝返产生的额外交通、住宿费用往往超过千元,更不用说时间成本和心理压力。

过度防疫引发的社会心理影响不容忽视,地域标签本质上是一种“污名化”过程,它通过将特定地区的人群标记为“危险他者”,制造对立和分裂,成都某高校学生表示:“突然感觉自己成了不受欢迎的人,这种心理落差很难接受。”这种集体污名化不仅伤害个体尊严,还会削弱社会凝聚力,甚至可能引发被歧视地区民众的逆反心理,反而不利于防疫大局。

从经济视角分析,过度防疫措施扰乱了正常的生产生活秩序,成都作为西部经济重镇,与全国各地经济联系紧密,随意限制人员流动,不仅影响商务往来合作,也会破坏全国统一大市场的运行效率,有企业主抱怨:“一个重要项目谈判因南京方面拒绝成都合作伙伴入境而搁浅,损失难以估量。”当每个城市都可以自行加码防控措施,经济发展的基础——要素自由流动将受到严重制约。

要破解这一困境,需要回归科学防疫、精准防疫的本源,首先必须严格遵循国家防控政策,不得擅自加码、层层设卡,第二,应建立全国统一的健康码互认机制,杜绝各地各自为政的局面,第三,推广更多精准筛查手段,如基于大数据的行为轨迹分析而非简单地域判断,第四,完善申诉和救济机制,让被错误管控的公民有渠道维护自身权益。

南京机场劝返成都旅客事件是一面镜子,映照出我们在应对公共卫生危机时的治理水平和价值取向,防疫不仅是科学问题,更是社会治理的试金石,如何在保障公共安全的同时维护公民权利、保持经济活力、守护社会公平,考验着各级政府的治理智慧,我们必须警惕防疫中的简单化和过度化倾向,避免让疫情防控从科学实践异化为地域歧视的借口。

面对疫情,我们真正的敌人是病毒,而非某个地区的同胞,只有坚持科学精神、法治原则和人文关怀的统一,才能构建起真正坚固且可持续的防疫体系,这需要政策制定者具备更高超的治理艺术,在防范疫情传播的同时,守护好社会公平与人性温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏