一则“南京机场劝返成都旅客”的消息在社交媒体上广泛传播,引发不少网民的关注与讨论,经多方核实,包括南京禄口国际机场及成都市相关部门均明确回应:该消息纯属谣言,南京机场并未针对成都旅客采取任何特殊劝返措施,这一事件虽然最终被证实为虚假信息,但其背后折射出的信息传播机制与公众焦虑心态,却值得深入思考。

事件回顾:谣言如何产生与传播?

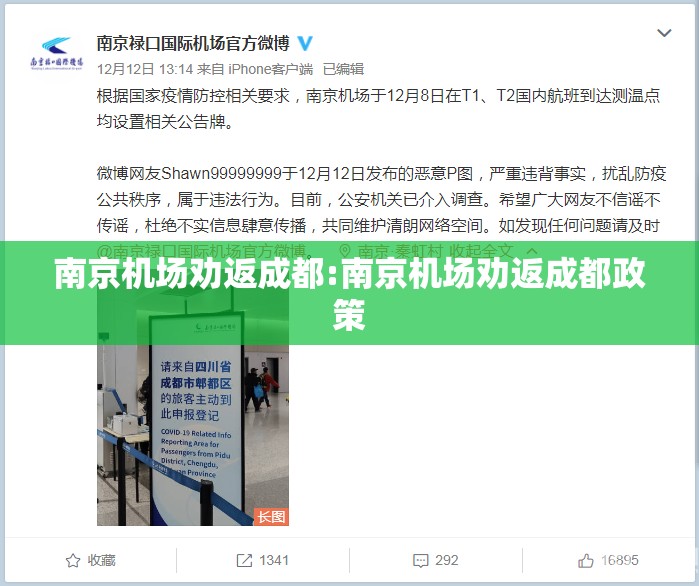

这则谣言最初出现在部分短视频平台和微信群中,内容称“南京机场对成都籍旅客进行强制劝返”,并配以模糊的机场现场视频片段,消息迅速发酵,不少网民在未核实的情况下转发,甚至有个别自媒体为博取流量进行夸大渲染,经南京禄口国际机场官方客服及成都市疫情防控部门确认,机场目前对所有旅客均执行统一的防疫政策,不存在地域性歧视措施,进一步调查发现,谣言源头可能源于个别旅客因个人原因(如核酸证明不符合要求)被劝阻登机,却被误读为“地域性劝返”。

为何谣言总能轻易击中公众神经?

类似“某地歧视某地旅客”的谣言近年来屡见不鲜,但每次都能引发广泛共鸣,这背后反映了多重社会心理:

疫情带来的不确定性与焦虑感仍在持续,随着疫情防控常态化,公众对政策变动高度敏感,尤其是涉及出行限制时,容易产生“被排斥”的恐惧,地域性标签(如“成都旅客”)更易触发群体对立情绪,加速谣言传播。

信息不对称与权威声音的滞后性为谣言提供了空间,尽管各地防疫政策会通过官方渠道发布,但部分群众仍习惯于从社交媒体获取信息,当权威回应未能及时覆盖谣言传播的窗口期,虚假信息便可能形成“先入为主”的认知。

算法推荐机制与流量逻辑助长了谣言的扩散,一些平台为追求用户 engagement,往往优先推送煽动性内容,而忽略事实核查,自媒体为博眼球,也倾向于加工甚至捏造“爆款”消息,进一步扰乱信息环境。

谣言的危害远超想象

尽管“南京劝返成都旅客”被证伪,但其潜在危害不容小觑:

- 破坏社会信任:这类谣言刻意放大地域矛盾,煽动对立情绪,削弱公众对防疫政策的理解与支持。

- 干扰正常秩序:虚假信息可能导致旅客盲目退改签,甚至引发不必要的恐慌性投诉,增加机场和航司的工作压力。

- 消耗公共资源:相关部门需投入大量人力物力进行辟谣,分散了本应用于实际防疫工作的精力。

如何阻断谣言传播链?

面对此类事件,需多方协同发力:

- 权威部门应主动、及时发声:政府、机场、媒体等需建立快速响应机制,通过政务微博、新闻发布会等渠道第一时间澄清,压缩谣言生存空间。

- 平台需承担主体责任:社交媒体和内容平台应加强算法治理,对明显失实的内容进行标签提示或限流,同时加大对造谣账号的处罚力度。

- 公众需提升媒介素养:网民在转发敏感信息前应多方核实,优先关注官方信源,避免“情绪先行”的传播行为。

理性看待防疫政策,避免“标签化”认知

防疫政策的本质是基于科学风险评估的动态调整,而非针对特定地域或群体的歧视,机场对旅客的排查通常依据健康码、行程码、核酸检测结果等客观指标,而非户籍所在地,公众应避免将个别案例上升为地域冲突,更不应被情绪化叙事带偏节奏。

真相是抵御谣言的最好疫苗

“南京机场劝返成都旅客”的谣言虽已平息,但类似事件可能重演,在信息爆炸的时代,唯有坚持理性与事实,才能避免被虚假信息裹挟,无论是政策制定者、信息平台还是普通民众,都需共同努力,构建一个更加透明、负责任的信息生态,毕竟,对抗谣言的最好方式,不是恐慌与对立,而是冷静与求证。

参考资料(模拟示例):

- 南京禄口国际机场官方声明(2023年)

- 成都市卫健委辟谣通告

- 新华社《疫情谣言治理报告》

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏