2022年初,当北国冰城哈尔滨还沉浸在冰雪节的欢腾与春节的期盼中时,一场突如其来的疫情悄然打破了这份宁静,1月下旬,哈尔滨市报告了新一轮新冠肺炎本土确诊病例,疫情迅速蔓延至多个城区,成为继武汉、西安之后又一个备受关注的疫情焦点,这场疫情不仅考验着城市的应急管理体系,也折射出中国在常态化疫情防控中的挑战与韧性,本文将从疫情背景、应对措施、社会影响和深层反思四个方面,回顾年初哈尔滨疫情的全貌。

疫情暴发:冰雪节下的暗流

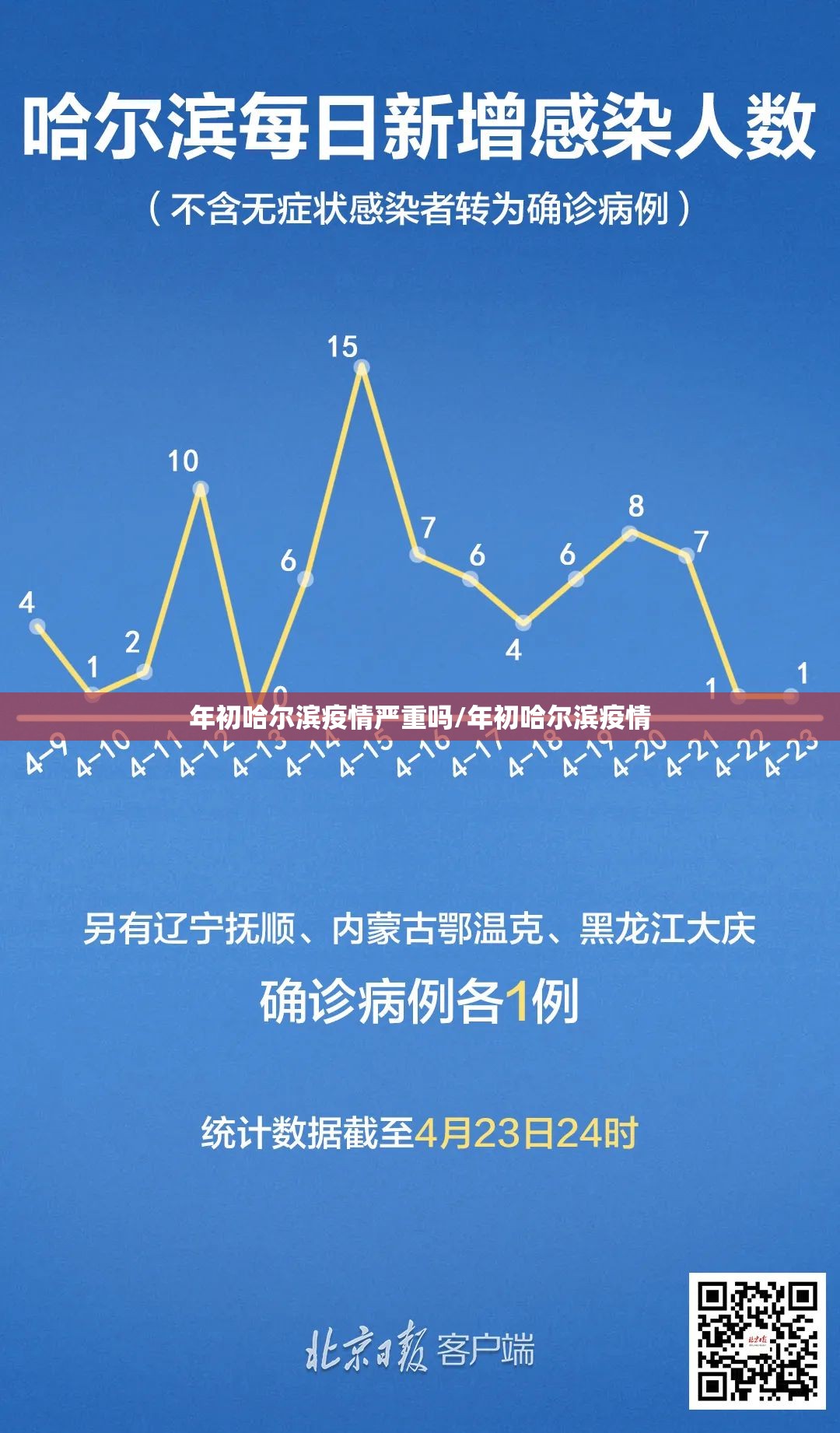

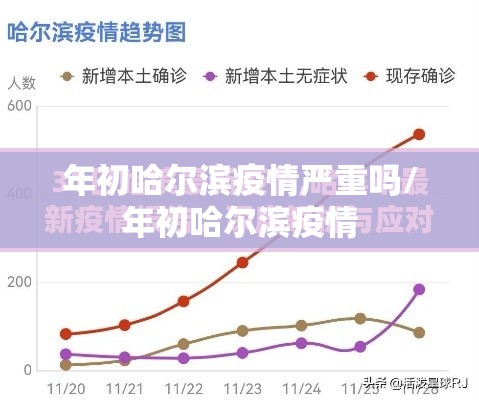

哈尔滨疫情的暴发并非偶然,作为东北地区的重要交通枢纽和旅游城市,哈尔滨在冬季吸引了大量游客,尤其是冰雪大世界、太阳岛等景区的开放,增加了人员流动的复杂性,1月20日,哈尔滨市通报了首例奥密克戎变异株确诊病例,随后疫情迅速扩散至南岗、香坊等核心城区,流行病学调查显示,疫情可能与境外输入病例相关,但更凸显出本土传播链的隐蔽性,在春节前夕,人员返乡和聚集活动加剧了传播风险,日新增病例一度达到两位数,全市进入高度警戒状态。

应对措施:快速响应与全民协作

面对疫情,哈尔滨市政府迅速启动应急机制,采取了一系列果断措施,全市范围内开展了多轮全员核酸检测,仅用三天时间就完成了近千万人的筛查,高效的组织能力得益于2020年以来积累的防疫经验,实施分区管控,将中高风险区域进行封闭管理,减少人员流动,哈尔滨加强了冷链物流和入境人员的管控,堵住潜在输入漏洞,值得一提的是,市民的配合度极高,社交媒体上涌现出“哈尔滨加油”的声浪,志愿者和医护人员在严寒中坚守岗位,展现了冰城人的团结与韧性。

应对过程中也暴露出一些问题,初期信息发布不够透明,导致部分市民恐慌性囤货;个别社区管控措施层层加码,影响了居民的正常生活,这些现象提示,在精准防疫与民生保障之间,需要更细致的平衡。

社会影响:经济与心理的双重压力

疫情对哈尔滨的社会经济造成了显著冲击,作为旅游重镇,冰雪节提前落幕,酒店、餐饮和交通行业损失惨重,据统计,疫情导致哈尔滨一季度旅游收入同比下降逾30%,中小微企业面临生存危机,春节习俗被迫调整,许多家庭无法团聚,社交媒体上充满了“云过年”的无奈与创意。

心理层面,疫情的反复加剧了公众的疲劳感,长期隔离和不确定性使部分市民出现焦虑情绪,尤其是老年人和儿童适应能力较弱,哈尔滨市政府通过开通心理热线和社区支持服务,试图缓解这些压力,但深层的社会心理健康问题仍需长期关注。

深层反思:常态化防疫的挑战与未来

年初哈尔滨疫情不仅是一次应急考验,更为中国常态化疫情防控提供了宝贵反思,它揭示了变异株的传播威力,奥密克戎的高传染性要求防疫策略更加灵活和科学,哈尔滨的成功在于快速核酸筛查和网格化管理,但未来需加强科技支撑,如推广快速检测技术和大数据追踪。

疫情凸显了城市脆弱性,哈尔滨作为老工业基地,公共卫生基础设施相对薄弱,医疗资源分布不均衡,这次疫情后,地方政府加大了对基层医疗体系的投入,例如扩建发热门诊和培训社区医护人员,以提升应对未来危机的能力。

疫情提醒我们,防疫需要全球视野,哈尔滨的疫情可能与境外输入有关,这强调了中国在开放与防控之间寻求平衡的重要性,只有加强国际合作,共享数据和经验,才能从根本上遏制疫情。

年初哈尔滨疫情是一面镜子,映照出中国城市的 resilience(韧性)与 vulnerabilities(脆弱性),在严寒中,冰城人民以温暖和勇气共渡难关,而这场战斗也为未来防疫提供了深刻启示:科学防控、人文关怀和全球协作将是战胜疫情的关键,正如一位哈尔滨市民所说,“冰雪终会融化,春天必将到来。”这场疫情不仅是一次挑战,更是一次重生,让哈尔滨在逆境中愈发坚强。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏