2020年,全球新冠疫情肆虐,中国各地也经历了多轮疫情冲击,哈尔滨作为黑龙江省的省会城市,其疫情数据不仅反映了当地的防控成效,更是全国抗疫斗争的一个缩影,本文将通过回顾2020年哈尔滨的疫情人数变化,分析其背后的原因、防控措施及社会影响,并从中提炼出一些值得深思的教训。

疫情初期:数据攀升与快速响应

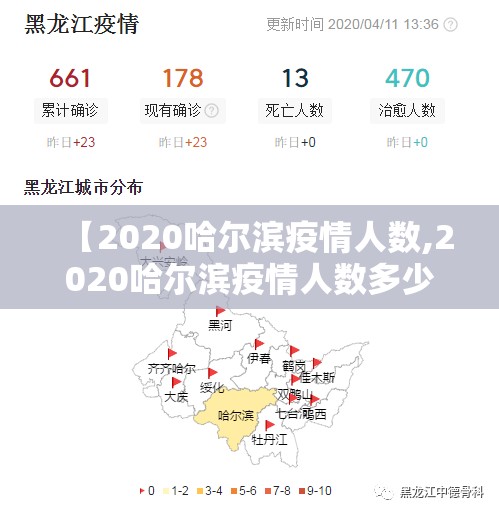

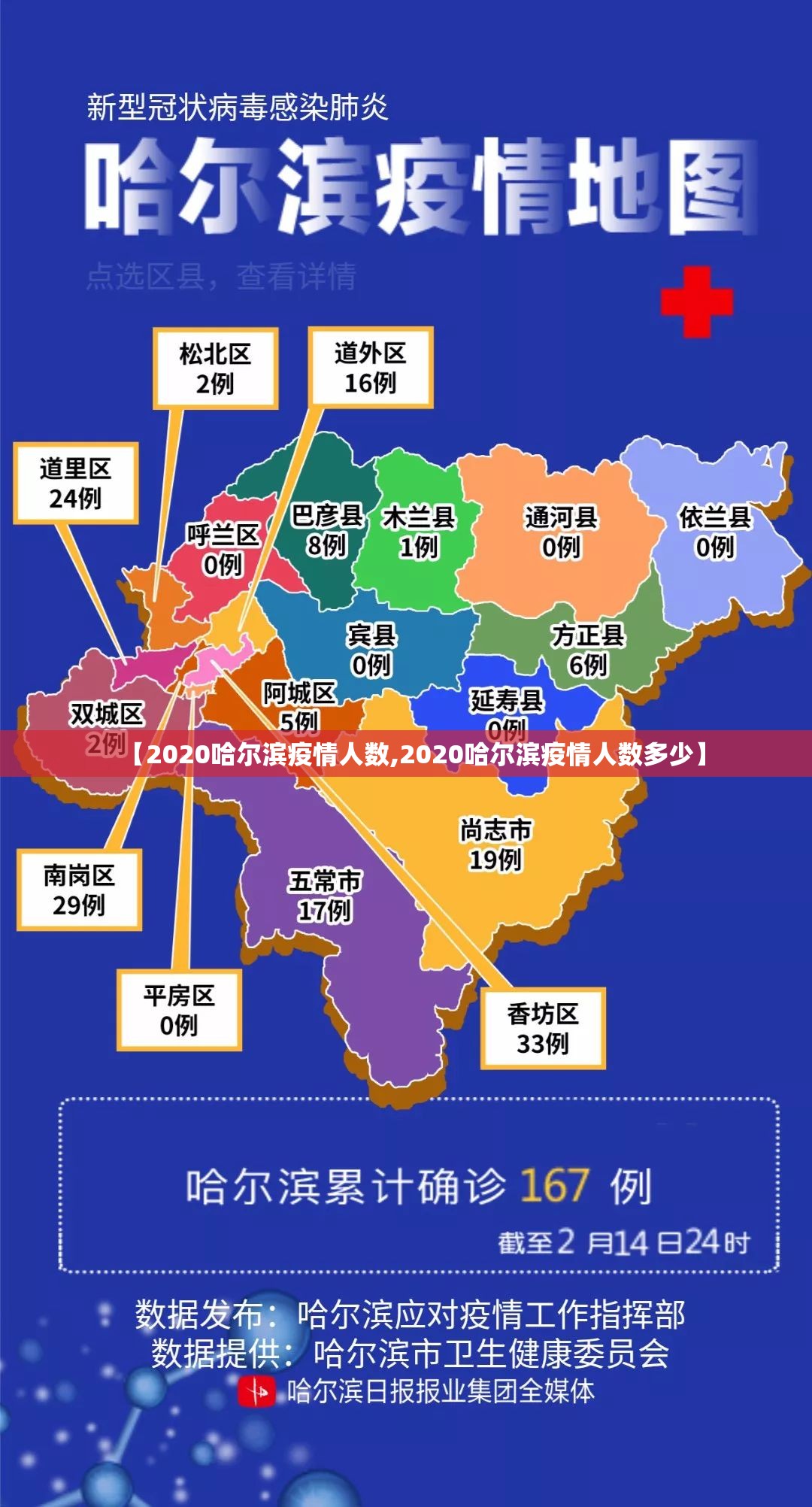

2020年1月,新冠疫情在武汉暴发后迅速蔓延至全国,哈尔滨于1月下旬报告首例确诊病例,随后疫情人数逐步上升,截至2020年2月底,哈尔滨累计报告确诊病例约200例,其中多数为输入性病例,这一阶段的疫情人数虽不算极高,但作为东北地区的重要交通枢纽,哈尔滨面临着较大的防控压力。

当地政府迅速采取了一系列措施,包括封锁高风险区域、推行社区封闭管理、加强核酸检测等,这些举措在一定程度上遏制了疫情的扩散,但疫情人数的波动仍显示出防控工作的复杂性,尤其是2月中旬,由于聚集性活动和输入性病例的增加,单日新增人数一度达到峰值。

年中反弹:第二波疫情与防控升级

2020年4月后,全国疫情总体趋于平稳,但哈尔滨在4月中旬出现了第二波疫情,这一波疫情主要与境外输入和本地聚集性传播有关,尤其是哈尔滨市第二医院和哈尔滨医科大学的聚集性感染事件,导致疫情人数再次攀升,截至2020年5月,哈尔滨累计确诊病例数超过400例,其中本土病例占比较大。

这一阶段的疫情人数变化暴露了防控中的一些漏洞,例如医院感染控制措施不足、社区排查不够彻底等,当地政府迅速升级防控措施,包括对重点人群进行大规模筛查、加强医疗机构管理、限制公共场所聚集等,这些措施虽然有效控制了疫情,但也对市民的生活和经济活动造成了较大影响。

数据回落与常态化防控

进入2020年下半年,哈尔滨的疫情人数逐渐回落,截至2020年12月,哈尔滨累计报告确诊病例约500例,死亡病例数控制在个位数,这一成果得益于常态化防控措施的落实,例如健康码推广、定期核酸检测、边境口岸严格管理等,市民的防疫意识普遍提高,佩戴口罩、保持社交距离成为日常习惯。

疫情人数的下降并非一劳永逸,2020年冬季,国内多地出现零星散发病例,哈尔滨也面临外部输入的风险,但通过快速响应和精准防控,哈尔滨避免了大规模反弹,疫情人数始终保持在可控范围内。

数据背后的原因与反思

2020年哈尔滨疫情人数的变化,反映了多种因素的交互作用,地理位置的特殊性使哈尔滨成为输入性疫情的高风险区,尤其是与俄罗斯接壤的边境地区,初期防控中的一些短板(如医疗资源分配不均)在疫情中暴露出来,公众对防疫措施的配合度也直接影响着疫情人数的波动。

从更深层次看,哈尔滨的疫情数据也揭示了城市化进程中公共卫生体系的脆弱性,尽管哈尔滨拥有较强的医疗资源,但在突发公共卫生事件中,仍显露出应急响应能力不足的问题,疫情初期的物资短缺和信息不透明,曾一度引发公众焦虑。

社会影响与未来启示

疫情人数的变化不仅是一个数字问题,更对社会经济产生了深远影响,2020年,哈尔滨的旅游业、餐饮业和零售业遭受重创,许多中小企业面临生存危机,疫情也加速了数字化生活的普及,例如在线教育、远程办公的兴起。

从哈尔滨的抗疫经验中,我们可以得到一些重要启示:一是必须加强公共卫生体系建设,提高突发事件的响应能力;二是需要平衡防控与经济发展,避免“一刀切”式的管控;三是公众教育至关重要,只有全社会共同参与,才能有效遏制疫情。

2020年哈尔滨的疫情人数记录了一段不平凡的历程,从初期的恐慌到年中的反弹,再到年底的平稳,每一个数字背后都是无数人的努力与付出,回顾这段历史,我们不仅看到了挑战,也看到了 resilience(韧性)与希望,哈尔滨乃至全国仍需从这些数据中吸取教训,构建更加健全的公共卫生防御网,以应对可能出现的新的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏