2021年7月,南京禄口国际机场爆发的新一轮新冠疫情,迅速成为全国关注的焦点,这次疫情由德尔塔变异毒株引发,传播速度快、波及范围广,不仅对南京市乃至江苏省的公共卫生系统构成了严峻挑战,也为全国疫情防控敲响了警钟,南京疫情病毒事件不仅是一次突发公共卫生事件,更是一次对现代化城市防控体系的全面检验,值得我们深入反思与总结。

疫情暴发与扩散:德尔塔毒株的“闪电战”

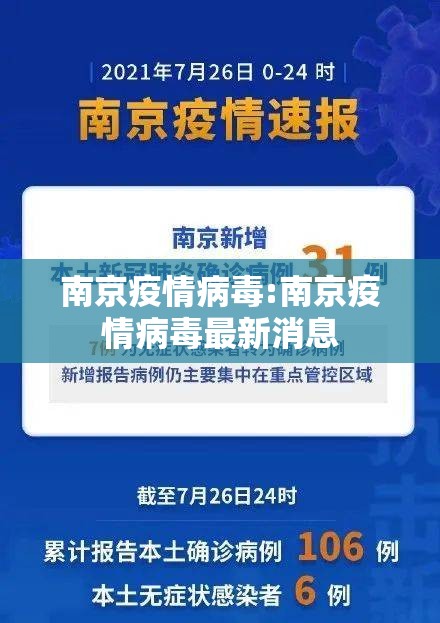

南京疫情的暴发源于禄口国际机场的保洁人员群体感染,德尔塔变异毒株(B.1.617.2)以其高传染性、短潜伏期和强病毒载量特性,迅速在机场内部扩散,并通过航空运输和人员流动向全国多地蔓延,在短短两周内,疫情波及江苏、湖南、四川、辽宁等十余个省份,导致数百例本土确诊病例,这种扩散速度凸显了德尔塔毒株的“突破性”特点:即使在高疫苗接种率的背景下,仍能造成局部传播。

疫情的快速扩散暴露了防控链条中的薄弱环节,禄口机场作为国际枢纽,在境外输入防控上存在疏漏,例如对高风险岗位人员的定期检测频次不足、国际与国内航班人员管理交叉等,这些问题在德尔塔毒株的高传染性面前被放大,最终导致疫情外溢。

应急响应与防控措施:速度与精准的平衡

面对突发疫情,江苏省和南京市政府迅速启动应急机制,采取了一系列高强度防控措施,全市范围内开展多轮全员核酸检测,封锁高风险区域,限制人员流动,并暂停部分公共交通和公共场所运营,这些措施在短期内有效遏制了病毒传播,但也对市民生活和经济活动造成了较大影响。

南京疫情的处理过程突出了“精准防控”的重要性,与2020年初的武汉疫情不同,此次防控更注重数据驱动和科学决策,通过大数据追踪密切接触者、利用健康码分级管理、实施分区分级管控等,尽可能减少对社会运行的整体干扰,实践中也暴露出一些问题,如核酸检测资源短期挤兑、部分基层防控执行不到位等,这提示我们在未来需进一步优化应急资源配置和响应流程。

疫苗接种与免疫屏障:保护与挑战并存

南京疫情发生时,全国疫苗接种率已超过50%,但突破性感染病例的出现引发了公众对疫苗有效性的担忧,数据表明,疫苗接种虽不能完全阻断德尔塔毒株的传播,但显著降低了重症率和死亡率,南京确诊病例中,完成疫苗接种者多表现为轻症或无症状,这证明了疫苗在保护生命健康上的关键作用。

疫情也揭示了免疫屏障的脆弱性,疫苗接种存在地域和人群不均衡现象,部分老年人和慢性病患者的接种率较低,成为病毒攻击的薄弱环节,随着变异毒株的不断出现,疫苗的持久性和广谱性面临挑战,这要求我们持续加强疫苗研发和接种策略的动态调整。

全球视角与长期启示:从南京到世界

南京疫情不是孤例,而是全球疫情演变的一个缩影,德尔塔毒株的流行表明,新冠病毒的变异仍在继续,任何国家或地区的防控漏洞都可能引发全球性风险,南京疫情再次警示我们,疫情防控必须坚持“全球一盘棋”思维,加强国际协作,共享数据和经验。

从长远看,南京疫情病毒事件为我们提供了多重启示:公共卫生体系需从“应急响应”向“常态化防控”转型,建立更完善的监测预警机制;城市基础设施(如机场、港口)需纳入防控重点,实现“人、物、环境”同防;公众沟通与健康教育至关重要,只有提升社会整体的科学素养和配合度,才能形成群防群控的强大合力。

南京疫情病毒是一场艰苦的战斗,也是一次宝贵的历练,它让我们看到中国防控体系的高效与韧性,也揭示了现代化城市面对突发公共卫生事件时的挑战,我们需要以更科学的态度、更精准的策略和更团结的行动,守护来之不易的防控成果,为全球抗疫贡献中国智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏