2021年7月20日,南京禄口国际机场的定期核酸检测中,9名保洁人员结果呈阳性——这个看似平常的周一,拉开了南京抗疫史上最严峻战役的序幕,Delta变异毒株以超乎想象的速度蔓延,十天内波及全国15个省份,南京瞬间成为全国疫情防控的焦点,这座承载着厚重历史的城市,正在经历一场前所未有的压力测试。

南京疫情的首个焦点集中在机场这一特殊节点,作为长三角重要交通枢纽,禄口机场日均客流量超过3万人次,病毒的扩散呈现出跨区域、多点散发的特征,流行病学调查显示,机场保洁人员同时负责国际国内航班清洁工作,防护措施落实不到位成为疫情突破防线的关键漏洞,这一环节的失守,暴露出高风险场所管理存在的隐患,也提醒我们:疫情防控链条的牢固程度,取决于最薄弱的那一环。

疫情确认后,南京市迅速启动应急响应机制,7月21日起,全市开始分区域开展全员核酸检测,在酷暑中创造了日检测量超过700万人次的记录,医务工作者身着防护服在高温下连续作战的画面,通过社交媒体传播,让无数人为之动容,一位护士在采样点中暑倒地的视频引发广泛关注,背后折射的是基层医疗资源在突发公共卫生事件中承受的极限压力。

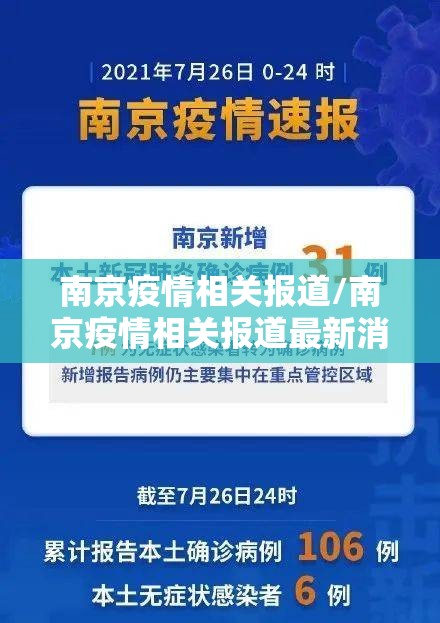

与病毒赛跑的过程中,信息发布机制面临严峻考验,初期疫情数据更新不及时、流调信息公布不完整等问题引发公众质疑,甚至出现了一些谣言传播,随后政府加大了信息透明度,建立每日新闻发布会制度,通过多种渠道发布疫情动态和防控措施,逐渐掌握了信息传播的主动权,这个过程显示出在危机管理中,及时、准确、透明的信息何等重要。

南京疫情的特殊性在于它发生在疫苗接种率已相对较高的时期,数据显示,疫情爆发前南京市18岁以上人群疫苗接种率已达80%以上,这为研究人员观察疫苗对Delta变异株的保护效果提供了现实案例,研究结果表明,疫苗接种虽不能完全阻断感染,但能显著降低重症率和死亡率——这一发现为后续防控策略调整提供了科学依据。

疫情下的民生保障成为另一关注焦点,封控小区内的物资供应、特殊人群的医疗需求、隔离人员的心理支持,这些看似细微的问题恰恰构成了抗疫的微观基础,南京市建立了“无接触配送”体系,组织志愿者为隔离居民提供生活服务,开设医疗绿色通道,这些措施共同织就了一张民生保障网,一位隔离居民在微博上写道:“窗外的世界仿佛按下了暂停键,但生活仍在继续。”

南京疫情很快超出了地域限制,向全国多个省市扩散,湖南张家界、江苏扬州、河南郑州等地相继出现关联病例,形成了以南京为中心的多地传播链,这一方面显示了现代社会中人员流动的频繁程度,另一方面也检验了区域联防联控机制的有效性,各省市共享流调信息、协同追踪密接者,展现了中国疫情防控的体系化特点。

经过一个多月的艰苦奋战,南京疫情逐渐得到控制,回顾这场战役,它既暴露了防控工作中存在的漏洞,也展示了城市治理的韧性和适应能力,禄口机场的教训促使全国机场升级防疫措施,南京的经验为后续应对Delta变异株提供了参考,信息发布的改进提升了公共卫生沟通的有效性。

南京疫情是一面镜子,映照出中国城市在应对突发公共卫生事件时的优势与短板,它提醒我们,疫情防控没有一劳永逸的解决方案,只有不断学习、适应和改进的能力,在这场没有硝烟的战争中,每座城市都在书写自己的答卷,而南京的经历,无疑为未来提供了宝贵的经验和启示。

随着最后一批封控小区解封,南京逐渐恢复往日的活力,但这场疫情留下的思考远未结束,如何平衡精准防控与经济社会运行?如何构建更加 resilient 的公共卫生体系?如何提升危机沟通的有效性?这些问题依然等待着答案,南京疫情的相关报道逐渐淡出头条,但它所引发的思考,将继续影响中国的抗疫实践和公共卫生治理。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏