7月的南京,本应是盛夏繁华的季节,却因一场突如其来的疫情而陷入紧张,禄口国际机场的疫情爆发,迅速波及多个省份,引发全国关注,在这场与病毒赛跑的战斗中,除了防控措施的紧锣密鼓,另一个焦点是“内部消息”的传播——它们有时是公众焦虑的宣泄口,有时却成为谣言滋生的温床,本文将从南京疫情的信息传播现象出发,探讨其背后的深层问题。

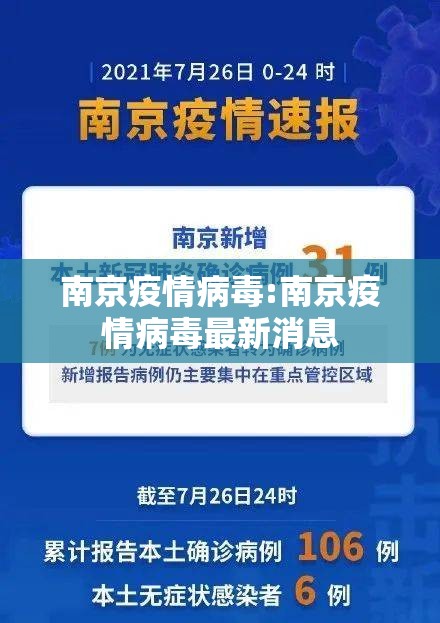

疫情初期,南京的防控信息发布机制面临严峻考验,官方渠道如新闻发布会、卫健委网站等,尽管尽力及时更新数据,但病毒的快速扩散与公众的急切需求之间仍存在时间差,这时,所谓的“内部消息”开始通过社交媒体、微信群等渠道流传,某小区封闭管理、某医院出现聚集性感染等未经证实的消息,往往先于官方通报传播,引发局部恐慌,这种现象并非南京独有,却再次暴露了公共卫生事件中信息不对称的痛点。

“内部消息”的传播,本质上反映了公众对知情权的渴望,在疫情不确定性高的环境下,人们渴望获取更多信息以做出决策,例如调整出行计划或加强防护,这类信息往往真伪混杂,有的消息后来被证实为真,如禄口机场的早期防控漏洞;但更多消息则是夸大或扭曲事实,如谣传“南京封城”或“疫苗失效”,这些谣言不仅加剧社会恐慌,还干扰了防控工作的有序进行。

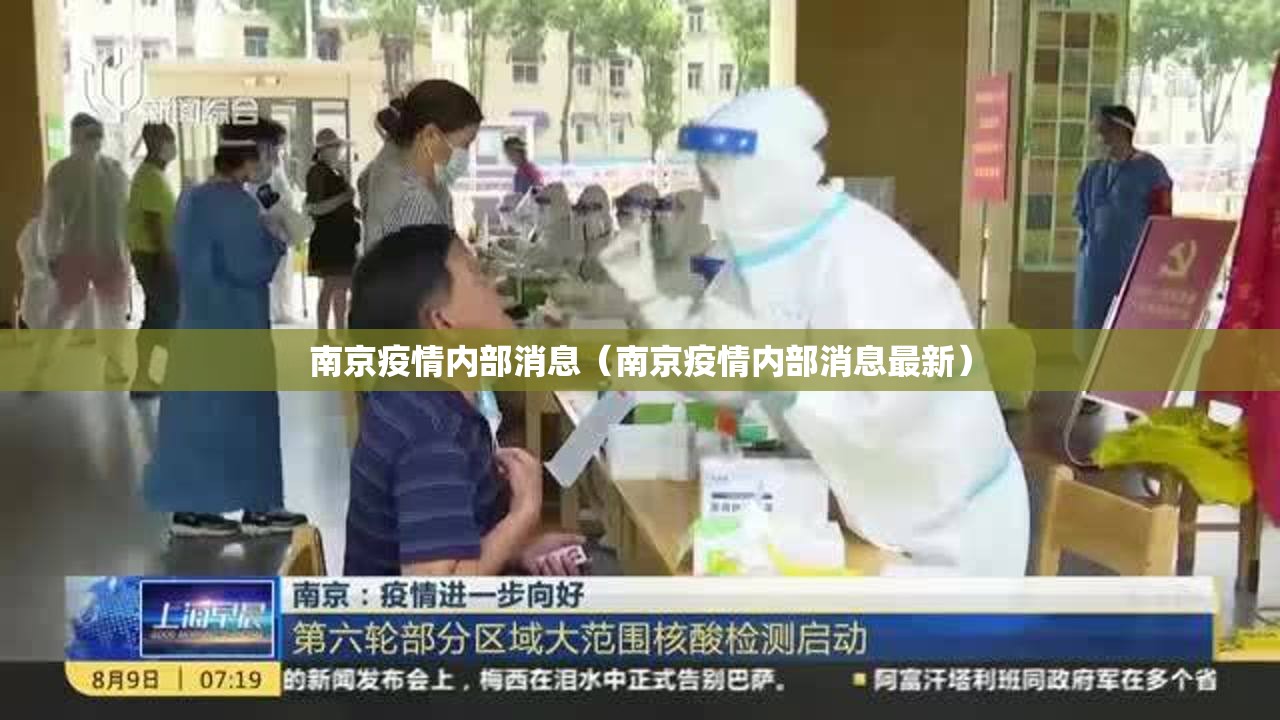

南京当局在应对疫情信息挑战时,采取了双轨策略,加强信息公开频率和透明度,例如每日召开新闻发布会,细化公布流调轨迹和风险区域,并利用“南京发布”等官方平台及时辟谣,加大对谣言制造者的法律追责,例如对散布“某区全面停摆”虚假信息的当事人依法处理,这些措施虽取得一定成效,但依然难以完全遏制“内部消息”的野火式传播。

究其原因,信息治理的难点在于社会信任的缺失,部分公众对官方渠道的信任度不足,转而依赖“小道消息”,这既源于过往某些事件中信息迟滞的负面影响,也源于对自身权益的担忧(如隔离政策的经济损失),自媒体的泛滥为谣言提供了温床——一些账号为追求流量,刻意渲染恐慌情绪,甚至编造“内部人士透露”的虚假内容。

南京疫情的经验表明,破解“内部消息”困境,需从三方面入手:一是提升官方信息的时效性和精细化,例如通过大数据和人工智能技术,实现更快速的疫情分析和信息推送;二是加强公共沟通,以更人性化的方式(如社区工作人员直接答疑)减少信息断层;三是推动公众媒介素养教育,让更多人学会辨别信息真伪,避免盲目转发。

南京疫情中的“内部消息”现象,是一场关于透明与信任的大考,它提醒我们,在公共卫生危机中,信息管理不仅是技术问题,更是社会治理的核心,唯有构建起政府、媒体与公众之间的良性互动,才能让真相跑赢谣言,让科学防控取代无序恐慌,南京的实践,或将为未来应对类似事件提供重要借鉴。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏