新冠疫情自2020年爆发以来,全球各地均经历了不同程度的冲击,香港作为国际金融中心和人口密集的都市,其疫情动态一直备受关注,随着病毒变异和防控政策调整,许多人疑问:香港是否仍属于高风险地区?本文将从疫情数据、防控措施、医疗资源、社会因素和国际比较等多个角度,深入分析香港的疫情风险状况,并探讨其未来走向。

疫情数据与风险评估

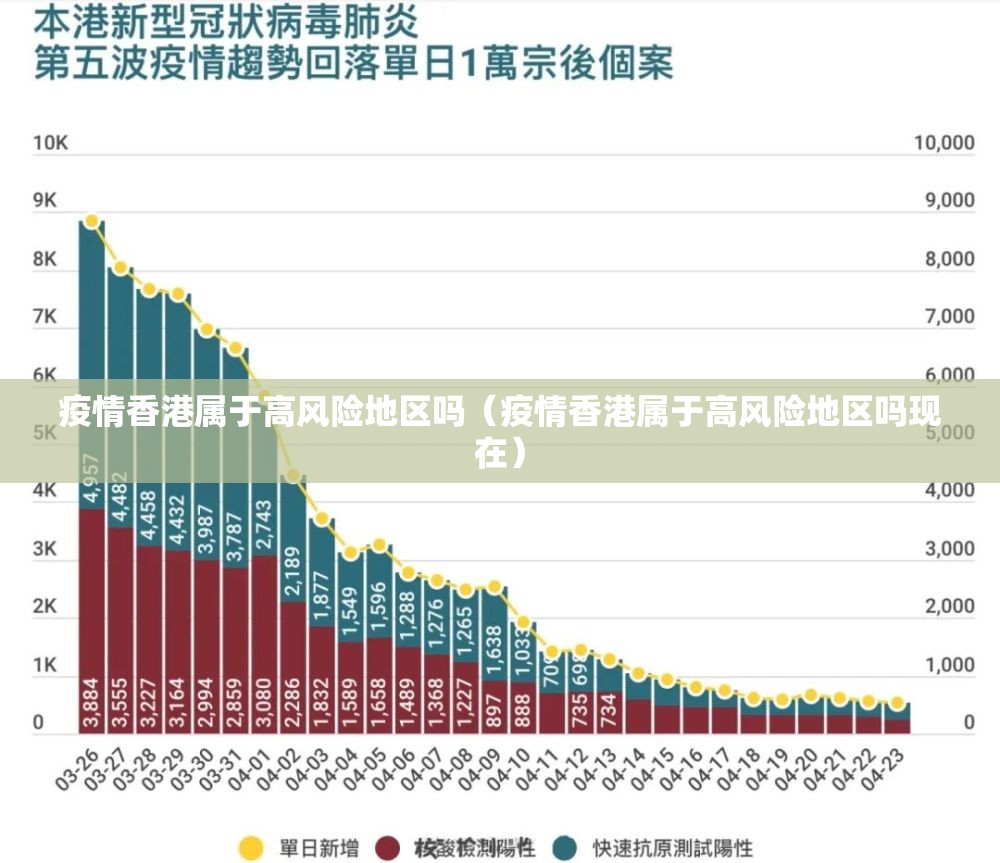

根据世界卫生组织(WHO)和香港卫生署的公开数据,香港在疫情高峰期曾出现单日新增病例破万的严峻情况,Omicron变异株的传播性强,导致香港的感染率和死亡率一度飙升,2022年初的第五波疫情中,香港的累计死亡病例超过9000人,死亡率位居全球前列,这明显反映了其高风险特征。

风险评估通常基于发病率、死亡率和医疗系统压力等因素,香港的人口密度极高(每平方公里超过7000人),加之老龄化问题(65岁以上人口占比约20%),这些因素加剧了疫情传播的风险,尽管近期病例数有所下降,但病毒变异的不确定性意味着香港仍需保持高度警惕,世界卫生组织多次将香港列为“高风险关注地区”,尤其是在疫情反弹期间。

防控措施与政策应对

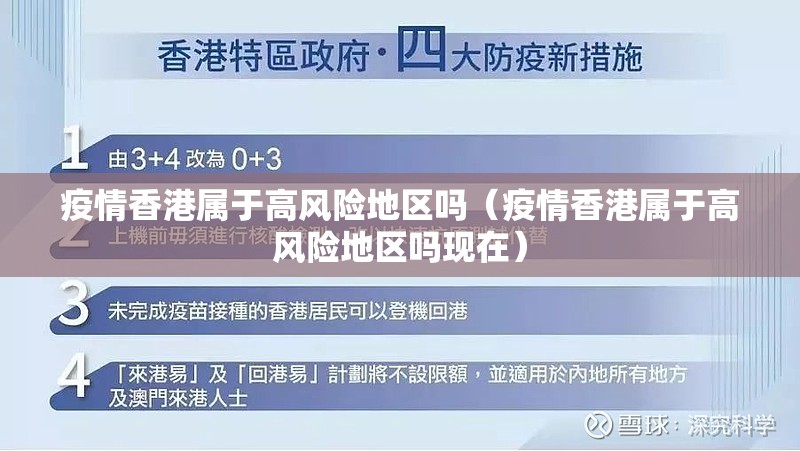

香港特区政府采取了一系列防控措施,包括社交距离限制、强制核酸检测、疫苗接种推广和入境检疫政策,这些措施在一定程度上遏制了疫情蔓延,但也面临挑战,疫苗犹豫问题曾导致老年人群接种率较低,增加了重症风险,香港的“动态清零”政策与内地保持一致,但在国际通航需求下,平衡经济与健康成为难题。

香港逐步放宽限制,如缩短入境隔离期和重启国际旅行,这降低了经济风险,但可能增加疫情反弹的可能性,政府通过加强医疗基础设施(如增建方舱医院)和推广口服抗病毒药物,提升了应对能力,高风险地区的标签并非仅基于当前数据,更取决于防控措施的持续性和适应性。

医疗资源与社会因素

香港的医疗系统在疫情中承受了巨大压力,公立医院床位紧张、医护人员短缺等问题在高峰期凸显,这直接放大了高风险,尽管政府通过外部援助(如内地医疗队支援)缓解了部分压力,但长期资源不足仍是隐患,社会因素如居住环境(劏房和密集住宅区)也促进了病毒传播,增加了弱势群体的风险。

香港的社会响应显示出韧性,公众的口罩佩戴率和卫生意识较高,疫苗接种率已提升至90%以上(至少一剂),这些积极因素降低了绝对风险,但不足以完全消除高风险标签,国际研究显示,人口密集都市的疫情风险通常比 rural 地区高出30-50%,香港正是典型代表。

国际比较与未来展望

与新加坡、上海等类似城市相比,香港的疫情风险处于中高水平,新加坡通过高效疫苗接种和分级防控成功降低了死亡率,而香港的波动性更大,全球疫情地图中,香港常被列为“黄色”或“红色”风险区,影响其国际旅行和投资环境。

香港的疫情风险将取决于病毒变异、政策调整和全球趋势,如果新型变异株出现或疫苗免疫力减弱,风险可能再次升高,专家建议,香港需继续加强监测、提升医疗韧性和促进公众教育,以逐步降低风险等级。

香港在当前和可预见的未来仍属于高风险地区,这是基于其人口结构、疫情历史和防控挑战的综合判断,高风险并非不可控,通过政府、社会和个人的共同努力,香港可以逐步缓解疫情冲击,公众应保持警惕,遵循健康指南,同时避免过度恐慌,疫情风险是一个动态概念,香港的路径将取决于持续的努力和全球合作。

这篇文章旨在提供客观分析,帮助读者理性看待香港的疫情现状,风险虽存,但希望与应对同在。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏