初冬的哈尔滨飘起雪花之时,这座城市却异常寂静,11月5日,哈尔滨官方发布通告:全市长途客运、公交线路暂停运营,近2000公里外的上海,地铁依然川流不息,公交照常穿梭于闹市,同一片国土,同样的疫情,为何两座城市的交通命运如此不同?这背后折射的不仅是中国疫情防控策略的精准化演进,更是不同城市治理能力与风险等级的差异化应对。

哈尔滨的停运决定并非偶然,作为东北重要交通枢纽,哈尔滨冬季面临境外输入与本土传播的双重压力,停运公共交通,是基于流行病学调查显示的聚集性传播风险所作出的必要措施,回顾疫情初期,武汉“封城”到全国范围内的交通管制,大规模停运曾是控制病毒扩散的最直接手段,然而2022年的今天,完全停摆已不再是唯一选择。

上海作为人口超过2400万的超大城市,其交通持续运转背后是一套精密计算的防疫体系,上海浦东机场作为国际航空枢纽,首创了“闭环泡泡”管理模式,对国际航班人员实行全流程封闭管理,市内交通则依托“乘车码”与“随申码”双码联动,实现乘客健康信息实时追踪,更重要的是上海建立的精准流调机制,能够快速锁定密接者,而非简单切断整个交通网络。

两座城市的差异根植于多方面因素,从地理区位看,哈尔滨地处边境,冬季寒冷利于病毒存活,防控难度较大;上海作为沿海城市,气候条件相对有利,经济压力也不容忽视——上海作为经济中心,长时间交通停摆将产生全球性影响,据测算,上海地铁日均客流量超千万人次,完全停运单日直接经济损失将超十亿元,而医疗资源分布上,上海每千人床位数高于全国平均水平,具备更强的医疗救治能力。

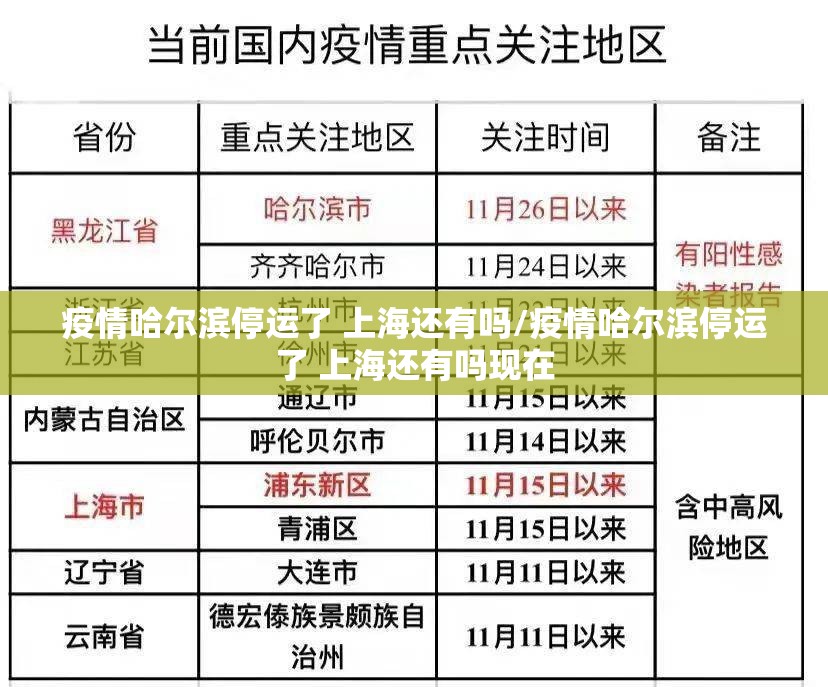

从“一刀切”到“精准防控”,中国防疫策略正在发生深刻转变,国家卫健委明确提出“不得随意禁止外地群众返乡过年”、“不得随意中断公共交通”,这种转变建立在疫苗接种普及率提高(全国已完成超30亿剂次接种)、快速检测技术成熟(15分钟出结果的家用抗原检测试剂上市)及防控经验积累的基础上,各城市根据疫情风险等级实施差异化措施,高风险区可能局部停运,而大部分低风险地区保持正常运转。

对于普通市民而言,双城交通差异直接影响日常生活,哈尔滨市民王女士表示:“停运确实带来不便,但理解这是为了尽快控制疫情。”而上海白领张先生则说:“每天乘坐地铁确实有些担心,但严格的防疫措施让人安心。”这种差异化的交通管理,既体现了对疫情传播风险的敬畏,也彰显了对经济社会正常运行的保障。

展望未来,中国城市交通防疫将更加科学化、精准化,随着奥密克戎等新毒株的出现,防疫策略仍需持续优化,可能的演进方向包括:基于大数据的实时风险预警系统建设、公共交通空气净化技术的升级、突发疫情下的应急交通调度方案完善等,关键在于找到疫情防控与城市运转的最佳平衡点,既不放松防疫导致疫情扩散,也不过度防控影响人民生活和经济活动。

哈尔滨停运与上海运转的双城记,揭示了中国疫情防控已进入新阶段——从统一模式到因地制宜,从全面阻断到精准管控,这种差异化应对既考验着各城市的治理能力,也体现着中国防疫策略的科学化演进,在两年的抗疫实践中,我们逐渐认识到:疫情防控不是简单的“停”或“不停”的二元选择,而是基于风险评估、科学论证的连续决策过程,正如雪花飘落各有轨迹,每座城市也正在寻找适合自身特点的防疫之路,共同编织中国抗疫的立体图景。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏