11月初的哈尔滨,风雪比往年来得更早一些,而比风雪更刺骨的,是再度袭来的新冠疫情,这座城市按下暂停键:公共交通停运,小区封闭管理,喧嚣的中央大街空了,索菲亚教堂前的鸽子也少了往日的喂食者。

千里之外的天津,人们透过屏幕关注着哈尔滨的消息,心情复杂,既有对冰城同胞的牵挂,也不免心生警惕:同为北方重要交通枢纽、人口流动频繁的超大城市,天津该如何应对?如果疫情敲门,我们准备好了吗?

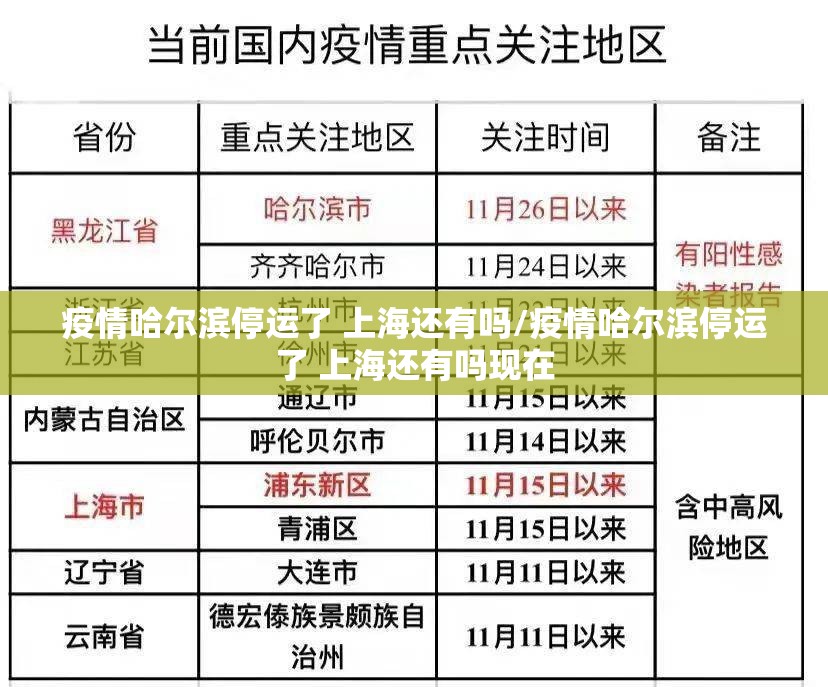

哈尔滨的停运,绝非孤立事件,它是 Delta 变异株全球肆虐背景下的一个缩影,也是中国“动态清零”政策与极端天气、旅游旺季等多重因素叠加的一次压力测试,其采取的严格管控,旨在最快速度切断传播链,为全国建立防疫屏障争取时间,对于天津而言,这场发生在兄弟城市的战“疫”,既是一面镜子,更是一本教科书。

天津“怎么办”?答案不在被动等待之中,而在主动绸缪之间,首要之举,在于筑牢“监测预警”这道防火墙,哈尔滨疫情初期,病毒已在社区隐匿传播一段时间,这警示天津,必须提升监测灵敏度,不能仅依赖发热门诊等“哨点”,更需拓宽监测渠道:对重点人群、重点环境(如冷链、口岸)实行常态化、高频次核酸检测;发挥药店、基层诊所的“探头”作用,对购买退烧、止咳药物的人员实行精准追踪;建立公共卫生、公安、交通等多部门数据共享的预警平台,利用大数据研判疫情风险,力争在病毒发生代际传播前,就精准锁定并控制住“火苗”。

须优化升级“精准防控”这把手术刀,哈尔滨的“停运”是面对危急形势的断然之举,但天津的目标应是在保障城市生命线畅通的前提下,以最小成本实现最大防控效果,这极度考验“精准”二字,流调溯源要更快,组建“三公(工)融合”的流调尖兵,利用技术手段争分夺秒跑在病毒前面;划定风险区域要更科学,精准到楼栋、单元,避免“一刀切”对整个城市运行造成不必要的干扰;管控措施要更人性化,保障封控区内居民生活物资和就医需求,让防控工作既有力度,也有温度。

要夯实“应急保障”这个压舱石,想象一下,若天津部分区域需进行大规模核酸筛查,采样点设置、人员组织、检测能力跟得上吗?若出现局部封控,肉蛋菜奶等生活物资供应能否畅通?医疗资源是否充足,能否保障普通市民尤其是急危重症患者的正常就医需求?这要求我们必须做最坏的打算,做最充分的准备:完善应急预案,加强实战演练,确保物资储备、隔离场所、医疗力量、社区服务等关键环节随时处于激活状态,做到“宁可备而不用,不可用时不备”。

要绷紧“个人防护”这根弦,疫情防控是场人民战争,每一位市民都是自身健康的第一责任人,哈尔滨疫情中,广泛的社区传播警示我们,任何松懈都可能让病毒有机可乘,天津市民应继续坚持科学佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手、常通风、少聚集等良好习惯,积极接种疫苗,包括加强针,为自己披上坚实的“防护甲”,对于官方发布的行程轨迹,要主动对照、及时上报,这些看似微小的个人行为,实则是构筑群防群控铜墙铁壁的基石。

要涵养“同心抗疫”这颗定心丸,面对疫情,信心比黄金更重要,天津在以往的抗疫中,展现了城市的坚韧与市民的团结,信息的公开透明至关重要,及时、准确、权威地发布疫情信息,积极回应社会关切,能有效消除恐慌,挤压谣言空间,各行各业需承担起社会责任,遵守防疫规定,市民之间也应多一份理解与包容,对隔离人员少一点歧视,对防控措施多一分配合。

哈尔滨的风雪终将过去,春天的松花江会再次奔流,它所经历的,为天津乃至全国所有城市提供了宝贵的镜鉴,疫情是一场大考,没有标准答案,但“准备”二字,永远是得分的关键,对于天津而言,唯有以万全之策应对万一可能,将防控网织得更密更牢,将城市治理能力打磨得更加精细高效,方能无论风雨来袭,始终从容前行,守护好千家万户的灯火与安康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏