2021年7月,南京禄口国际机场暴发的新一轮新冠疫情,迅速波及全国多个省份,成为自武汉疫情以来国内最严重的本土传播事件,疫情源头直指机场管理的漏洞:保洁人员国际、国内航班混合作业,防控措施落实不到位,最终导致病毒扩散,事件发生后,公众舆论的焦点迅速从疫情本身转向对领导责任的追问,江苏省和南京市两级政府迅速启动问责程序,包括南京市副市长胡万进、东部机场集团党委书记冯军在内的多名官员被免职或处分,这一系列动作引发广泛讨论:领导定责的背后,折射出怎样的公共治理逻辑?问责能否真正推动制度完善?

疫情暴发与领导责任的直接关联

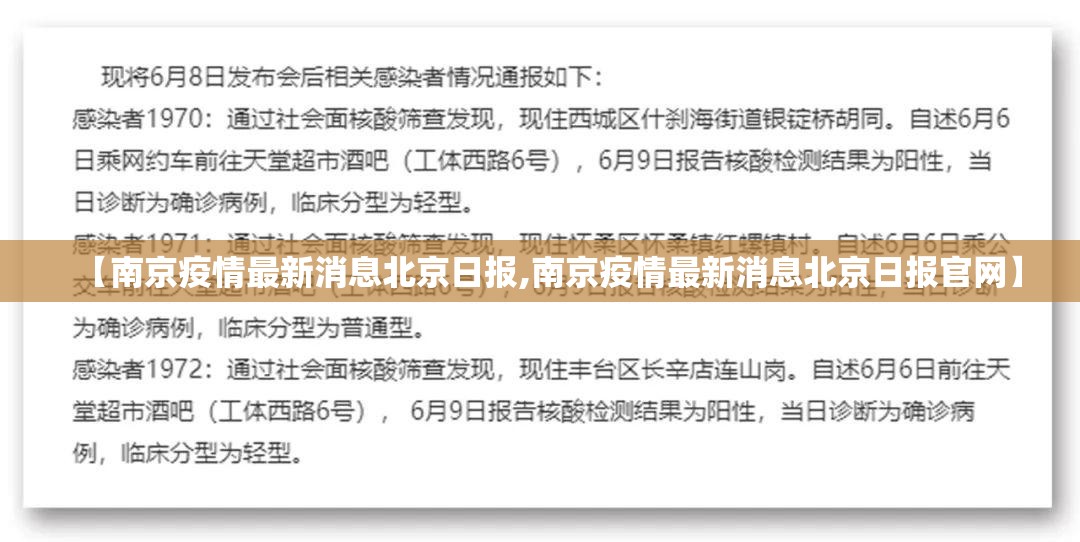

禄口疫情的暴发并非偶然,调查显示,机场在防控环节存在明显疏漏:国际航班保洁人员未严格实行闭环管理,核酸检测频率不足,员工发热后未及时上报,这些漏洞直接暴露了管理层的麻痹思想和形式主义作风,作为机场运营的主要负责人,领导层对疫情防控的重视程度、政策执行力度以及应急响应速度,直接决定了防控效果,冯军被免职的原因之一,正是其“在疫情防控工作中领导不力、失职失责”,这表明,在重大公共危机中,领导责任不仅是道义担当,更是制度性要求。

定责的逻辑:从行政问责到政治责任

中国特色的问责体系兼具行政与政治双重属性,禄口疫情中的定责行动,体现了“党政同责”原则:不仅行政官员受处分,党委领导同样被追究责任,东部机场集团党委被指“落实党中央决策部署不坚决不到位”,这反映出问责不仅针对具体操作失误,更指向政治执行力的问题,定责的迅速与公开,旨在向社会传递“零容忍”信号,恢复公众对政府的信任,问责的深层意义在于警示各级官员:权力与责任必须对等,漠视民众生命安全必将付出代价。

定责之后的制度性反思

问责不是终点,而是制度优化的起点,禄口疫情暴露出的问题,如基层防控疲沓、部门协调不畅、信息报送延迟等,均需通过制度完善来解决,江苏省在事后提出“全省疫情防控平急一体化”改革,强调常态化防控与应急响应的无缝衔接,机场管理中的外包服务监管、国际航班分级管控等环节也被重新规范,这些措施表明,定责的作用不仅是惩处个人,更是倒逼系统升级,但需警惕的是,若问责仅停留在“找人背锅”层面,而非推动深层改革,类似危机可能重演。

公众舆论与问责的互动关系

在此次事件中,舆论压力对定责进程产生了显著影响,疫情初期,公众对机场管理混乱的愤怒、对信息披露迟缓的质疑,加速了上级政府的介入速度,社交媒体上“南京疫情是谁的责任”等话题频繁登上热搜,体现了社会监督的力量,舆论的“情绪化问责”也可能带来副作用:对个别官员的过度聚焦,可能模糊了系统性问题的根源,健康的问责文化应平衡舆论监督与理性分析,避免陷入“追责狂欢”。

从禄口疫情看中国公共危机管理的未来

禄口疫情的定责案例,为中国公共危机管理提供了重要镜鉴,它再次证明“精准防控”必须与“责任到人”相结合,任何环节的疏忽都可能引发全局性风险,问责机制需更加制度化、透明化,避免成为运动式治理的工具,领导干部需从被动问责转向主动担责,将危机预防置于日常管理的核心,中国仍需在法治框架下完善权责清单,明确各级官员在公共卫生事件中的具体职责,从而实现“问责—学习—改进”的良性循环。

南京禄口疫情的领导定责,既是一次对失职者的惩戒,也是一场对公共治理体系的考验,它提醒我们,疫情防控没有旁观者,尤其是手握权力的领导者,必须时刻绷紧责任之弦,唯有将问责转化为制度进步的动力,才能在未来的危机中更好地守护人民生命与社会稳定。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏