随着国内部分地区疫情出现波动,“沈阳是否封城”成为公众关注的焦点,这一问题不仅关系到千万市民的生活,也折射出疫情防控常态化背景下城市治理的挑战,沈阳并未实施全域封城,但针对局部风险区域采取了精准管控措施,本文将从疫情背景、防控政策、社会影响和公众反应等方面,深入探讨这一话题。

疫情背景与防控政策

沈阳作为辽宁省省会及东北地区重要的经济、交通中心,人口密集且流动性大,疫情防控压力始终存在,国内多地出现散发疫情,沈阳也报告了零星确诊病例和无症状感染者,对此,当地政府迅速启动应急响应,按照“动态清零”总方针,实施分级分类管控。

沈阳并未采取全域封城措施,而是针对高风险区域(如出现病例的街道、社区)实行临时封闭管理,进行核酸筛查和流调溯源,中低风险区域则维持正常生产生活秩序,但加强公共场所的扫码、测温及限流措施,这种精准防控模式,既避免了“一刀切”封城带来的社会经济成本,也有效遏制了疫情扩散风险。

为何“封城”传闻频出?

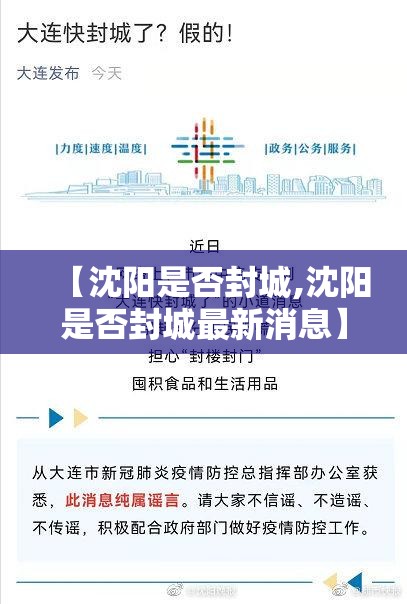

“沈阳封城”的传言多次在社交媒体发酵,背后有多重原因,部分市民对防控政策理解不足,将局部管控误读为全域封城,某个小区实施临时封闭后,可能引发周边区域的恐慌情绪,谣言传播往往源于信息不对称,疫情期间,官方信息发布若不够及时或透明,容易导致猜测和误导,个别自媒体为博取流量夸大其词,进一步加剧了舆论波动。

沈阳政府多次通过新闻发布会、官方微博等渠道辟谣,强调“非必要不封城”,并呼吁公众以权威信息为准,这反映出政府在舆情管理上的进步,但也凸显了常态化沟通机制的重要性。

精准防控的利与弊

沈阳采取的精准管控策略,是当前国内疫情防控的主流做法,其优势在于:

- 最小化社会成本:避免全域封城对经济、民生造成的冲击,保障企业生产和市民基本生活。

- 提高防控效率:通过大数据和网格化管理,快速锁定风险点,缩短管控周期。

- 增强社会信心:科学施策有助于减少公众恐慌,维护社会稳定。

精准防控也面临挑战:

- 执行难度高:需依靠基层人力物力高强度运作,任何疏漏可能导致疫情反弹。

- 舆论压力大:市民对频繁的核酸筛查和出行限制可能产生疲劳感,甚至出现抵触情绪。

- 区域协同需求:沈阳与周边城市联动紧密,若其他地区疫情升级,可能影响本地策略。

封城与否的社会经济影响

假设沈阳全域封城,其影响将是深远的,经济上,封城会直接冲击零售、餐饮、交通等行业,中小微企业生存压力加剧,2020年武汉封城的经验显示,严格封锁虽能快速控制疫情,但需付出高昂的经济代价,社会上,封城可能引发民生问题,如就医难、物资供应紧张等,尤其对弱势群体冲击更大。

反之,当前精准防控模式虽避免了极端情况,但仍需关注局部管控区的民生保障,为封闭小区提供物资配送、畅通就医通道等,成为考验政府治理能力的关键。

公众反应与理性应对

面对疫情波动,沈阳市民态度总体理性,多数人积极配合核酸检测和疫苗接种,但部分人也表现出焦虑情绪,社交媒体上,既有对防控政策的支持,也有对生活不便的抱怨,这种多元反应是正常的,关键在于如何疏导情绪、凝聚共识。

公众应做到:

- 不信谣、不传谣:以政府发布的信息为准,避免被片面言论误导。

- 配合防控措施:遵守扫码、戴口罩等规定,既是保护自己,也是社会责任。

- 做好长期准备:疫情反复可能成为常态,需调整心态,适应“与病毒共存”的节奏。

沈阳是否封城?答案是否定的,但背后的疫情防控逻辑值得深思,在全球化与病毒变异并存的今天,没有一个城市能独善其身,沈阳的策略反映了中国疫情防控的科学化、精细化趋势——既要守护人民健康,也要保障城市活力,政府需进一步优化信息透明度和应急响应机制,而公众也需保持理性与耐心,唯有协同努力,才能在疫情挑战下找到平衡点,让城市从容前行。

(字数:约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏