网络上流传着“沈阳封城”的说法,引发部分市民的担忧和猜测,针对这一情况,沈阳市官方迅速作出回应,澄清当前防控措施并非“全面封城”,而是基于精准防控原则,对局部区域进行临时管控,以应对疫情反弹风险,官方强调,沈阳整体运行平稳,物资供应充足,市民生活基本不受影响,这一回应及时消除了公众疑虑,也凸显了政府在疫情防控中的透明与高效。

网络传言与官方澄清

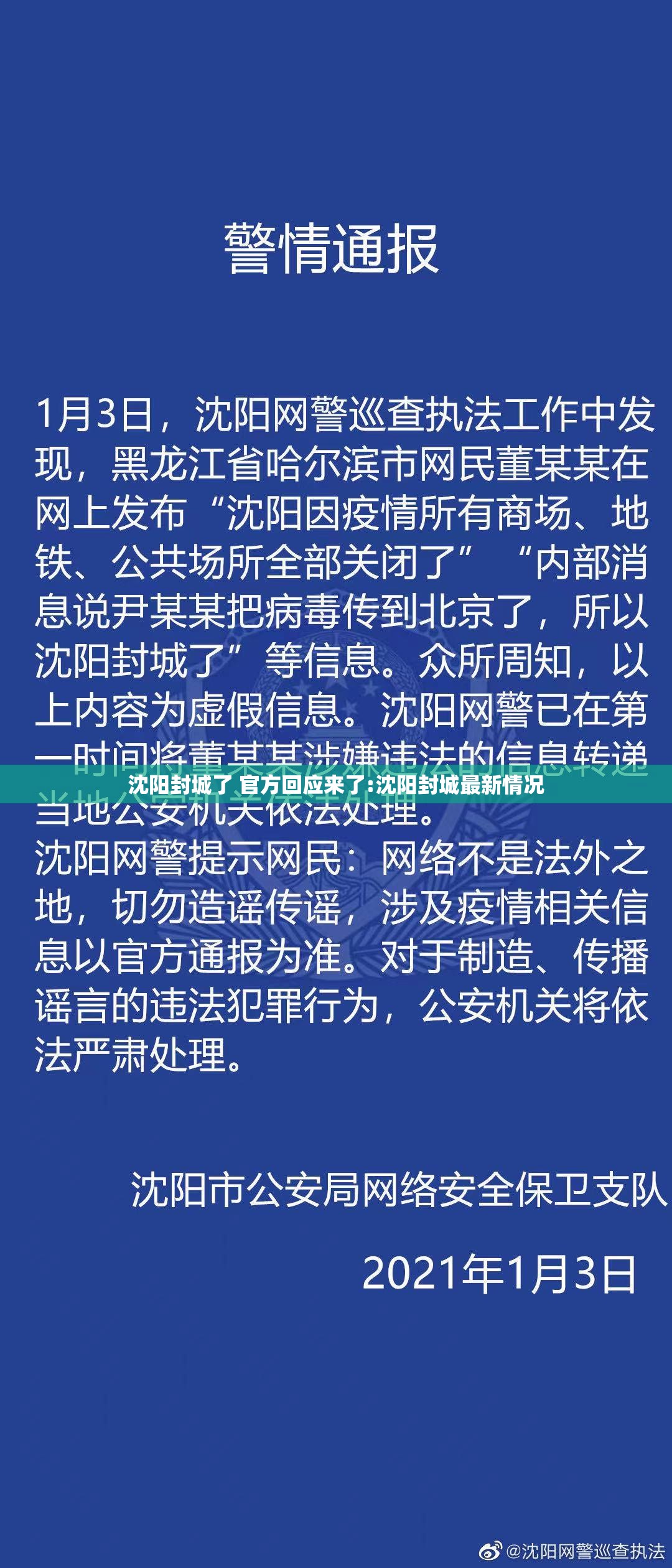

随着国内疫情多点散发,沈阳作为东北地区的重要城市,防控措施动态调整已成为常态,本周初,有网友在社交媒体发布“沈阳即将封城”的消息,配以部分小区临时管控的图片,迅速引发热议,一些市民开始担忧生活物资短缺,甚至出现少量抢购行为,对此,沈阳市疫情防控指挥部于次日通过新闻发布会、官方微信公众号等渠道正式回应:所谓“封城”说法不实,当前措施是针对个别中高风险区域的分类管理,并非全市性封闭,官方还公布了详细的风险区域清单和管控时限,呼吁市民不信谣、不传谣。

官方的快速反应体现了信息公开的重要性,在疫情时代,谣言往往比病毒传播得更快,容易造成社会恐慌,沈阳市政府通过多渠道、高频率的沟通,有效遏制了虚假信息的扩散,维护了社会稳定,这种及时响应的做法,也为其他城市提供了借鉴:防控不仅需要科学决策,还需注重舆论引导和公众沟通。

防控措施升级的背景与内容

沈阳此次防控升级,源于近期本土病例的零星出现,据官方通报,过去一周内,沈阳报告了数例无症状感染者,多为外来输入关联病例,为阻断传播链,政府决定对涉及的重点区域(如某些街道、社区)实施临时管控,内容包括:限制人员非必要流动、开展多轮核酸检测、加强环境消杀等,全市范围也进一步强化了公共场所的扫码、测温措施,并鼓励市民减少聚集。

值得注意的是,沈阳的防控策略秉持“精准化”原则,而非一刀切,高风险区居民需居家隔离,中风险区实行人车限流,低风险区则保持正常生产生活,这种差异化处理最大程度减少了对社会经济的影响,官方数据显示,目前受影响区域仅占全市面积的不足5%,绝大多数企业、学校和商铺仍正常运营,政府还协调了物流保障,确保物资配送畅通,市民的“菜篮子”和“米袋子”供应无忧。

市民生活与社会反应

在官方回应后,沈阳市民的恐慌情绪明显缓解,记者随机走访了多个小区,发现生活秩序井然,在铁西区某超市,市民张女士表示:“前几天听说要封城,有点紧张,但看到官方通知后就知道是误传,现在买东西很方便,价格也没涨。”类似的声音在网络上也不少,许多网友点赞政府的快速澄清,称“这才是负责任的态度”。

此次事件也反映出公众对疫情的高度敏感,两年多的抗疫经历,让人们对“封城”一词产生条件反射般的焦虑,这不仅源于对健康风险的担忧,也涉及经济压力(如工作收入、房贷等)和心理负担,官方在回应时除了提供事实信息,还应附加情感支持,沈阳市政府在发布会上特意强调了心理援助热线和社区服务渠道,帮助市民缓解焦虑,这种人文关怀是防控工作中不可或缺的一环。

官方回应的深层意义

沈阳的“封城乌龙”事件,看似小事,却揭示了现代社会治理的多个维度,它凸显了政府公信力的重要性,只有当公众信任官方渠道时,谣言才无处遁形,沈阳政府通过长期以来的透明操作(如每日疫情数据发布),积累了较高的信任资本,因此本次回应才能迅速生效,事件显示了数字化时代信息管理的挑战与机遇,政府利用短视频、直播等新媒体手段进行科普和澄清,比传统方式更高效。

官方回应也折射出中国疫情防控模式的演进,从早期的大规模封控到如今的精准防控,政策越来越注重平衡疫情管控与社会发展,沈阳的做法正是这一趋势的体现:既不放任风险,也不过度反应,这种灵活性有助于在常态化疫情防控中维持经济活力,为市民提供安全感。

“沈阳封城”的传言虽已平息,但留给我们的思考并未结束,在疫情反复的背景下,政府需持续优化沟通机制,公众也需保持理性心态,沈阳官方的及时回应不仅安抚了民心,更示范了如何以科学和透明打赢抗疫“信息战”,随着防控经验的积累,我们有望更从容地应对此类事件,让生活早日回归正轨。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏