2022年3月,中国东北重要的工业城市沈阳因新冠疫情暴发而宣布封城,这是中国大陆动态清零政策下的又一举措,许多人好奇:同属中华民族的台湾地区,其首都台北是否也采取了类似的封城措施?这个问题不仅牵动两岸民众的关切,更折射出两岸在疫情防控策略上的差异与背后的政治、经济和社会因素,本文将从沈阳封城的背景入手,分析台北的防疫现状,并探讨两岸策略的异同及其影响。

沈阳封城:动态清零政策的坚决执行

沈阳作为辽宁省的省会,人口超过900万,是东北地区的经济和文化中心,2022年3月中旬,沈阳出现奥密克戎变异毒株聚集性传播,感染链涉及多个城区,为遏制疫情扩散,当地政府迅速采取封控措施:全市暂停公共交通,关闭非必要场所,居民实施居家隔离,并开展多轮全员核酸检测,这种“封城”模式是中国大陆动态清零政策的典型体现,旨在通过短期严格限制,快速切断传播链,避免医疗资源挤兑。

沈阳封城的成效在短期内显现:新增病例数在两周内明显下降,社会秩序逐步恢复,封城也带来经济代价和社会压力,如中小企业经营困难、民众心理焦虑等,但中国大陆通过中央集权的防疫体系,能够调动资源保障民生,例如发放生活物资、提供在线医疗服务,从而缓解封城的负面影响。

台北防疫:与病毒共存的渐进式策略

与沈阳不同,台湾地区(包括台北)并未实施过严格的“封城”措施,自疫情暴发以来,台湾采取“与病毒共存”的策略,强调精准防控和疫苗接种,以台北为例,2022年台湾面临奥密克戎疫情高峰时,当局未选择封城,而是通过加强筛检、隔离轻症患者、推广疫苗加强针来控制疫情,公共场所如餐厅和商场虽有限流要求,但未全面关闭;学校和企业则采取弹性工作与线上教学相结合的方式。

台湾的防疫策略基于其相对独立的医疗卫生体系和社会文化环境,台湾早期通过边境管控和社区监测成功延缓了疫情,但2022年病毒变异导致病例激增后,当局更注重平衡防疫与经济生活,避免过度限制影响民生,台北市推出了“快筛阳性即确诊”的简化流程,减轻医疗负担,这种策略也导致台湾疫情持续时间较长,高峰时单日确诊数破万,医疗资源一度紧张。

两岸策略比较:政治、经济与社会因素

沈阳与台北的防疫差异,深层次反映了两岸政治体制和社会形态的不同,中国大陆实行动态清零政策,其核心是“人民至上、生命至上”,通过强有力的政府干预实现短期疫情控制,这种模式依赖于高度组织化的基层管理(如社区和居委会),以及民众对集体利益的服从,但封城的经济成本较高,尤其对第三产业造成冲击。

台湾地区则更注重“自主防控”,策略上接近西方国家的“与病毒共存”,这与其民主体制有关:政策需考虑民意支持,避免过度限制引发社会反弹,台湾的防疫以科技手段为主,如利用手机APP进行轨迹追踪,但缺乏大陆式的全域动员能力,经济上,台湾以出口为导向,严格封城可能 disrupt 供应链,因此策略更侧重保经济、稳民生。

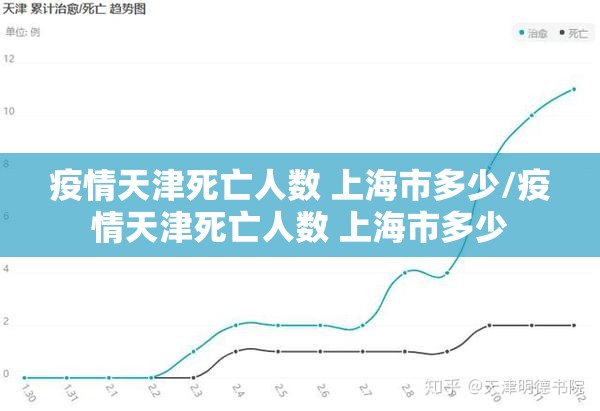

从效果看,大陆的封城在快速控疫上表现突出,但长期面临可持续性挑战;台湾的策略虽减少了短期阵痛,但疫情拖长可能导致更多健康风险,台湾2022年死亡率为每百万人口约400人,高于大陆的同期数据(约100人),但大陆的封城数据可能未充分反映间接影响(如次生医疗问题)。

反思与启示:疫情下的两岸互动

疫情不仅是一场公共卫生危机,也是两岸关系的试金石,沈阳封城与台北未封城的对比,凸显了两岸在治理模式上的分歧,但也展现了中华民族共同抗疫的努力,大陆曾表示愿向台湾提供疫苗和医疗援助,但受政治因素影响,合作有限,两岸或可加强非政治领域的交流,如分享数据分析、协调边境防疫,以应对全球性挑战。

疫情下的沈阳与台北,选择了不同的道路,但目标一致:保护人民健康,沈阳封城体现了大陆的集体主义效率,台北的开放策略则反映了灵活性和包容性,这场比较提醒我们,防疫无完美方案,唯有基于科学、人性化和合作,才能共克时艰,在全球疫情未平的今天,两岸更需超越分歧,携手前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏