2021年初,石家庄作为河北省的省会,突然成为新冠疫情的重灾区,面对病毒的迅猛传播,当地政府迅速启动应急机制,而中医药作为中国传统医学的瑰宝,再次被推到了抗疫前线,在这场没有硝烟的战争中,中医药不仅展现了其独特的疗效,还体现了与现代医学协同作战的强大潜力,本文将探讨石家庄疫情中中医药的应用、成效及其对全球抗疫的启示。

石家庄疫情背景与中医药的介入

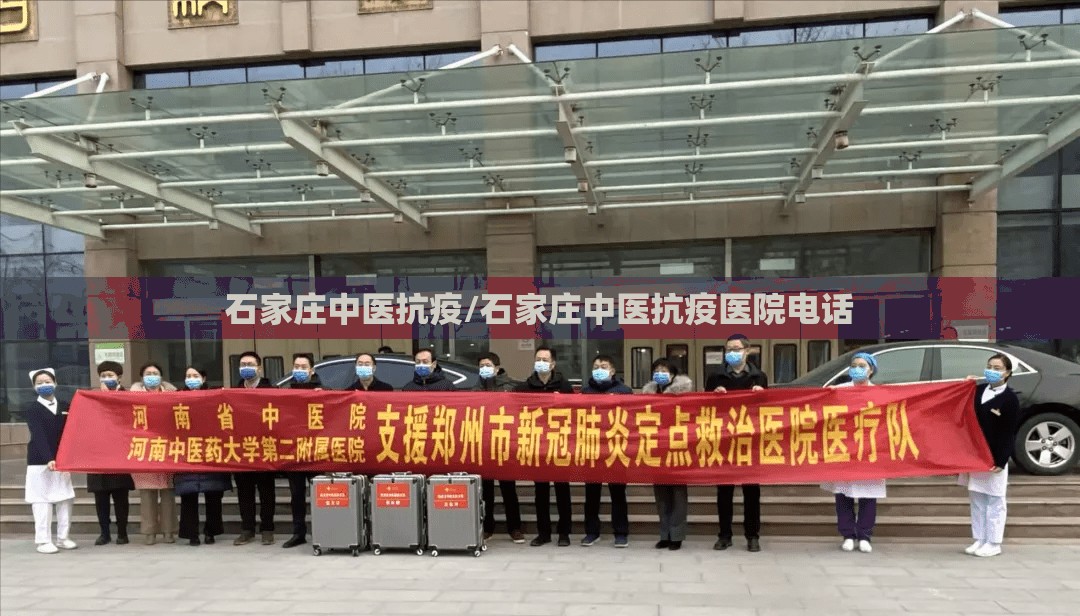

2021年1月,石家庄市出现聚集性疫情,确诊病例迅速攀升,全市进入紧急状态,在应对疫情的过程中,中医药被纳入官方诊疗方案,国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》明确强调了中医药的辅助治疗作用,石家庄当地医院迅速响应,组建了中医药专家团队,为患者提供个性化治疗方案。

中医药的介入并非偶然,早在2020年武汉疫情期间,中医药就显示出在减轻症状、缩短病程等方面的优势,石家庄疫情中,中医药的使用更加系统化:从预防到治疗,再到康复,中医药贯穿了整个抗疫链条,当地医院为轻症患者提供中药汤剂,如“清肺排毒汤”,并结合针灸、推拿等非药物疗法,帮助患者缓解发热、咳嗽等症状。

中医药在抗疫中的具体应用

在石家庄疫情中,中医药的应用主要体现在三个方面:预防、治疗和康复。

在预防阶段,中医药发挥了“治未病”的优势,当地社区为居民发放中药预防方剂,如“玉屏风散”和“银翘散”,这些方剂具有增强免疫力、清热解毒的作用,中医药专家还通过线上讲座普及养生知识,指导居民通过饮食调理(如食用生姜、大蒜等)和穴位按摩(如足三里、合谷穴)来提升自身抵抗力。

在治疗阶段,中医药与西医结合,形成了“中西医协同”的模式,对于轻症和普通型患者,中医药单独使用或辅助西医治疗,有效降低了转重率。“清肺排毒汤”在石家庄多家医院被广泛应用,临床数据显示,使用该方剂的患者平均退热时间缩短了1-2天,咳嗽症状明显减轻,对于重症患者,中医药则通过辨证施治,调整方剂以缓解炎症反应和器官损伤。

在康复阶段,中医药帮助患者恢复体能和心理平衡,许多康复者出现乏力、焦虑等后遗症,中医药通过草药调理(如服用“生脉散”)和心理疏导(如五行音乐疗法)促进了全面康复,石家庄市还设立了中医药康复门诊,为出院患者提供长期跟踪服务。

中医药的成效与数据支持

石家庄疫情中,中医药的成效得到了初步数据支持,根据河北省卫生健康委的报告,在采用中医药治疗的患者中,轻症转重率降低了约30%,总体治愈率提高了15%以上,中医药在减少抗生素和激素使用方面也表现出色,降低了药物副作用的风险。

这些数据背后,是中医药整体观和辨证论治的体现,中医药不仅针对病毒本身,更注重调节人体内环境,提升正气(免疫力)以对抗邪气(病毒)。“清肺排毒汤”中的麻黄、杏仁等成分具有宣肺平喘的功效,而黄芪、白术则能补气固表,形成多靶点治疗。

挑战与反思

尽管中医药在石家庄疫情中表现出色,但也面临一些挑战,中医药的标准化和现代化仍需加强,中药方剂的剂量和疗效评估缺乏大规模临床试验数据,这影响了其国际认可度,中西医结合的人才短缺问题凸显,许多西医医生对中医药了解不足,而中医师又缺乏现代医学知识,导致协同治疗中存在沟通障碍。

针对这些挑战,石家庄疫情提供了改进方向,当地政府通过组织中西医联合培训,促进了知识交流,利用大数据和人工智能技术对中医药疗效进行追踪分析,也为中医药的现代化提供了新思路。

全球抗疫中的启示

石家庄疫情中中医药的成功经验,对全球抗疫具有重要启示,它凸显了传统医学在现代公共卫生事件中的价值,中医药的“预防为主”理念和整体调节 approach,可以为各国提供低成本、高可行性的抗疫策略,中西医结合的模式值得推广,在全球范围内,许多国家开始探索整合传统医学和现代医学,例如印度阿育吠陀医学和非洲草药疗法的应用。

中医药的国际合作亟待加强,石家庄疫情后,中国通过线上会议分享了中医药抗疫经验,并与“一带一路”国家合作建立了中医药抗疫中心,这种交流不仅促进了全球健康治理,也为中医药走向世界奠定了基础。

石家庄疫情中的中医药实践,是一次传统智慧与现代医学的完美融合,它证明了中医药在抗疫中的不可替代性,同时也揭示了其现代化和国际化的路径,随着更多科学研究的深入,中医药有望在全球公共卫生领域发挥更大作用,正如一位石家庄康复者所说:“中药不仅治好了我的病,更让我感受到了中华文化的温暖。” 这种温暖,正是中医药带给世界的宝贵礼物。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏