香港作为国际金融中心和高度开放的都市,其疫情发展一直备受关注,根据全球流行病学标准和公共卫生管理实践,疫情风险等级通常依据病毒传播速度、医疗资源压力、社会防控效果及疫苗接种率等多维度综合评估,香港疫情处于中高风险等级,这一判断基于其近期疫情数据、防控措施及外部环境因素,以下将从多个角度分析香港疫情的风险状况,并探讨其背后的原因与应对策略。

当前疫情数据与风险等级界定

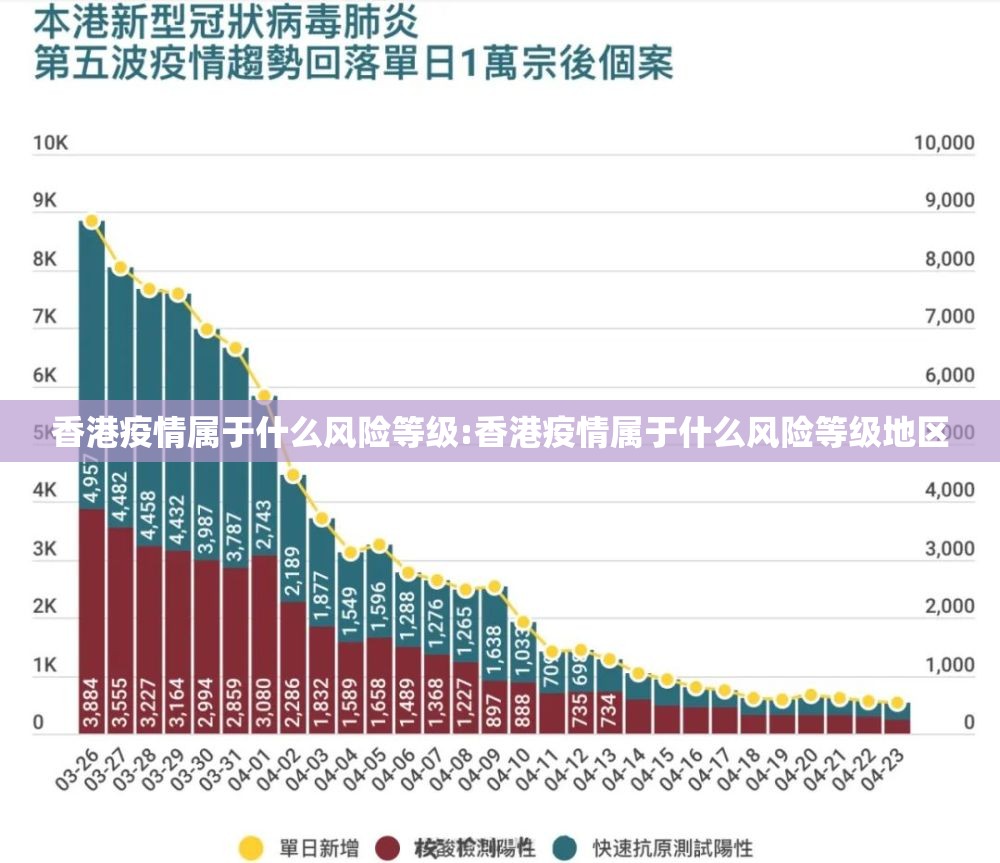

风险等级通常分为低风险、中风险、高风险和极高风险四个级别,香港自2022年初经历奥密克戎变异株冲击后,疫情曾一度升至极高风险等级,但随着疫苗接种推进和防控措施优化,风险逐步回落,截至2023年,香港每日新增病例数趋于稳定,但社区传播链仍未彻底切断,偶有聚集性疫情爆发,根据世界卫生组织(WHO)和香港卫生署的评估,当前疫情处于中高风险等级,主要原因包括:

- 社区传播持续性:尽管大规模爆发得到控制,但本地病例仍时有发生,尤其输入性病例带来的社区扩散风险较高。

- 医疗资源压力:公立医院床位和医护人员配置虽较疫情高峰时期有所缓解,但应对潜在反弹的能力仍需加强。

- 病毒变异不确定性:全球疫情波动及新变异株的出现,可能对香港构成额外威胁。

影响因素分析

香港疫情风险等级的判定不仅基于病例数量,还需综合考虑以下因素:

- 人口密度与流动性:香港人口密集,且作为国际枢纽,人员流动频繁,增加了病毒传播的潜在风险。

- 疫苗接种率:香港疫苗接种率较高(截至2023年,成人接种率超过90%),但老年群体接种率相对较低,这使得高风险人群仍面临较大威胁。

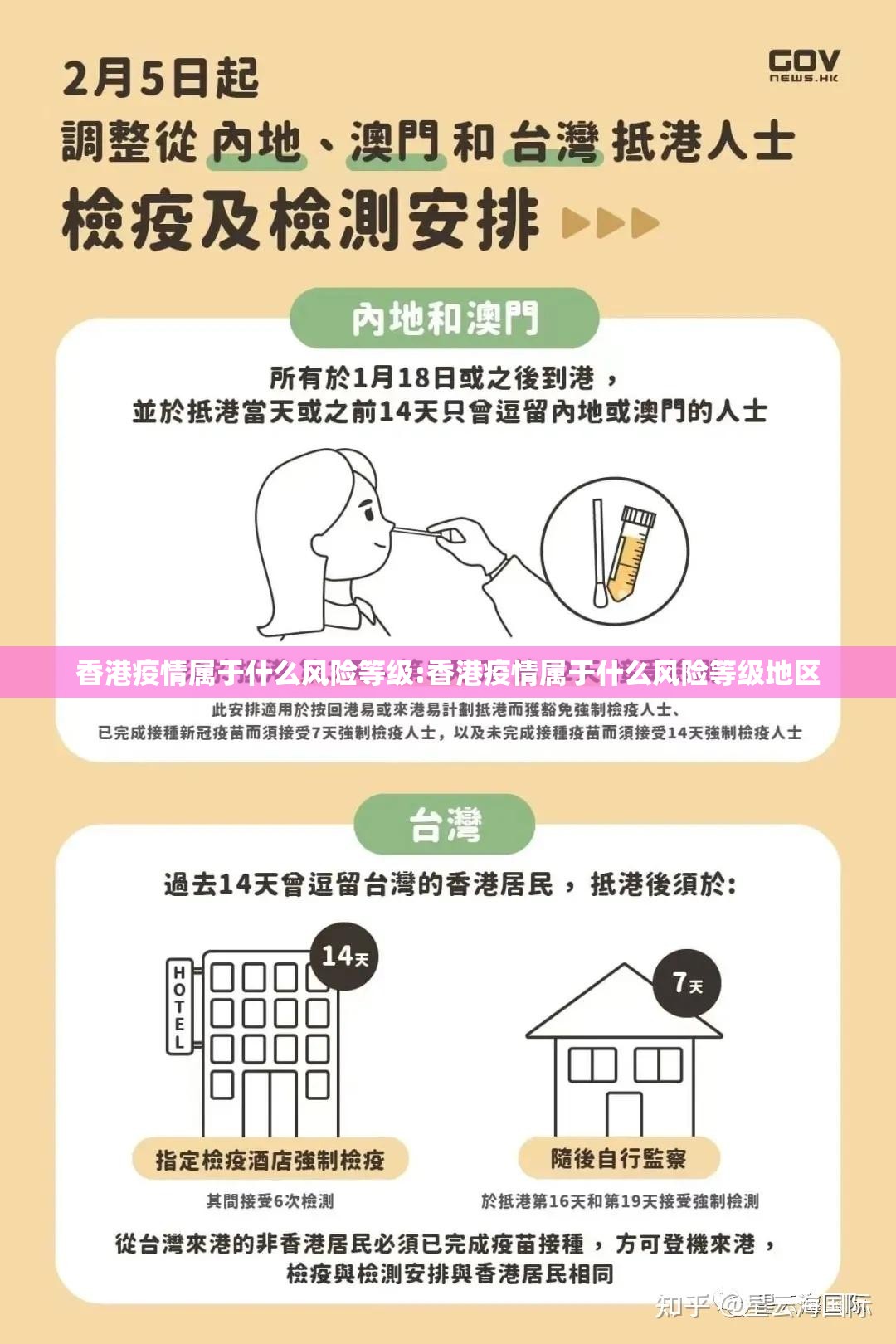

- 防控政策效果:香港特区政府采取了一系列措施,包括社交距离限制、核酸检测普及和隔离政策,这些措施有效抑制了疫情扩散,但经济和社会成本较高。

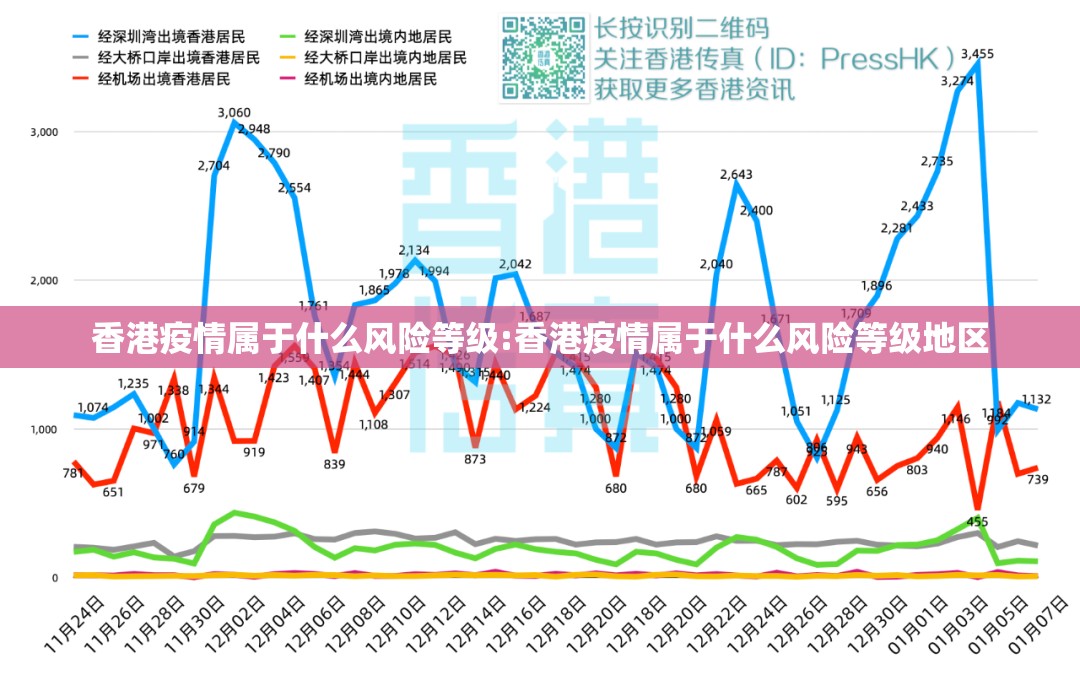

- 外部输入压力:随着国际旅行逐步恢复,输入性病例成为主要风险源之一,需持续加强边境管控。

与全球及内地风险的对比

与其他地区相比,香港疫情风险等级处于中等偏上水平,新加坡和韩国等类似经济体通过“与病毒共存”策略逐步降低风险,而香港则更注重动态清零与逐步开放的平衡,与内地相比,香港的开放性和国际联系使其风险高于内地大部分城市,但低于欧美某些高风险国家,这种差异反映了香港在“一国两制”框架下的独特挑战——既要维护公共卫生安全,又要保障经济和社会正常运行。

未来挑战与应对建议

香港疫情风险等级可能随内外因素变化而波动,未来需关注以下挑战:

- 冬季疫情反弹:呼吸道疾病高发季节可能加剧疫情传播。

- 新变异株威胁:全球病毒变异仍需严密监控。

- 社会疲劳感:长期防控可能导致公众配合度下降。

为降低风险等级,香港需采取多维度策略:

- 加强疫苗接种:重点提升老年人和弱势群体的接种率。

- 优化检测与隔离:提高核酸检测效率,减少社会成本。

- 推动科技防控:利用大数据和健康码系统增强溯源能力。

- 平衡经济与防疫:在防控基础上逐步恢复国际交往,减少对民生和经济的影响。

总体而言,香港疫情目前处于中高风险等级,这一状况反映了其作为国际都市的复杂性和挑战,通过科学防控和社会协同,香港有望逐步降低风险,迈向更安全的未来,疫情发展具有不确定性,持续 vigilance 和灵活调整策略将是关键,香港的经验也为全球大城市疫情管理提供了重要借鉴。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏