秋日的郑州,本应是高校迎来开学季的热闹时节,在疫情防控常态化的背景下,这座拥有近百所高校、逾百万大学生的教育重镇,正面临一场前所未有的考验,郑州疫情与大学生开学的交织,不仅是一道公共卫生考题,更是一幅展现政策调控、校园管理、青年责任的复杂画卷。

对于郑州的高校而言,2023年秋季开学是一场精密运转的“系统工程”,政策层面,郑州市教育局与卫健委联合发布《高校秋季学期开学疫情防控工作指南》,要求高校实行“错区域、错层次、错时、错峰”开学原则,郑州大学将学生返校时间分散至8月20日至9月5日,每日限流约5000人,并通过线上系统提前收集学生健康信息、行程轨迹及疫苗接种情况,这种“数据化预判”不仅降低了集中返校的风险,更体现了精准防控的理念。

校园管理则是开学工作的核心战场,在河南工业大学,入校流程被细化为“三道防线”:校门口需查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码和行程卡;宿舍区实行分楼栋管理,配备红外测温设备;教学区采取隔位就座和线上线下混合教学模式,食堂用餐需预约时段,图书馆实施人流控制……这些措施看似繁琐,却构建起一张无形的防护网,值得一提的是,多所高校引入智能防疫设备,如郑州轻工业大学的“无接触配送机器人”和河南农业大学的“消毒无人机”,科技正成为校园防疫的新力量。

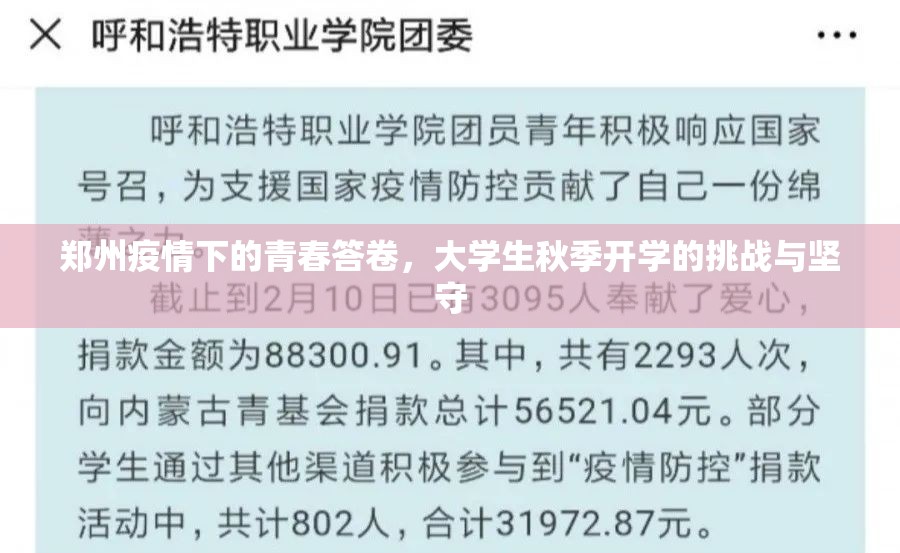

政策落地离不开人的执行,疫情中的开学季,既是管理能力的试金石,也是青年精神的展示窗,许多学生主动加入防疫志愿者队伍,协助体温检测、物资分发和信息登记,郑州师范学院的大二学生王同学坦言:“穿上防护服才体会到医护人员的辛苦,但能为自己和同学的安全出力,很有意义。”这种“守望相助”的行动,折射出Z世代青年的公共意识与担当,线上课程的全面推行也考验着学生的自律性,尽管网络卡顿、互动受限等问题存在,但多数学生逐渐适应“云端学习”,并探索出小组线上自习、虚拟实验室等新型学习模式。

疫情下的开学亦暴露了一些深层挑战,异地学生面临跨省市流动的复杂性,来自高风险地区的学生需接受“7天集中隔离+3天健康监测”,部分学生因隔离费用、课程延误等问题产生焦虑,长期封闭管理对心理健康的影响不容忽视,某高校问卷调查显示,35%的学生出现不同程度的情绪波动,高校心理咨询热线接听量同比增加40%,对此,郑州多所大学推出“心理云疏导”服务,并增设户外体育活动、创意线上社团,试图在安全范围内缓解学生的心理压力。

纵观全球,高校开学与疫情防控的平衡始终是难题,郑州的实践提供了有益启示:其一,智能化与人性化结合是关键,既要用技术提升效率,也要关注个体的真实需求;其二,高校需建立“平战结合”的应急机制,将防疫经验转化为长期校园治理能力;其三,青年群体的参与是重要资源,他们的创新与适应力能够转化为共克时艰的动力。

郑州的秋日,梧桐叶渐黄,而高校的青春活力并未因疫情褪色,当大学生们拖着行李箱步入校园,隔着口罩相互问候时,这场特殊开学季已然超越单纯的“返校”,成为一代人成长中的集体记忆——它记录着困境中的秩序、挑战中的智慧,以及青年与城市共担风雨的坚定身影。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏