2022年冬末春初,济南这座以泉水闻名的历史文化名城,迎来了一场突如其来的疫情考验,随着奥密克戎变异株的快速传播,济南的疫情行程轨迹成为全社会关注的焦点,从病例的发现到防控的升级,从社区的封闭到全民的核酸筛查,这段行程不仅记录了病毒的传播路径,更映射出一座城市在危机中的应对、坚守与温度。

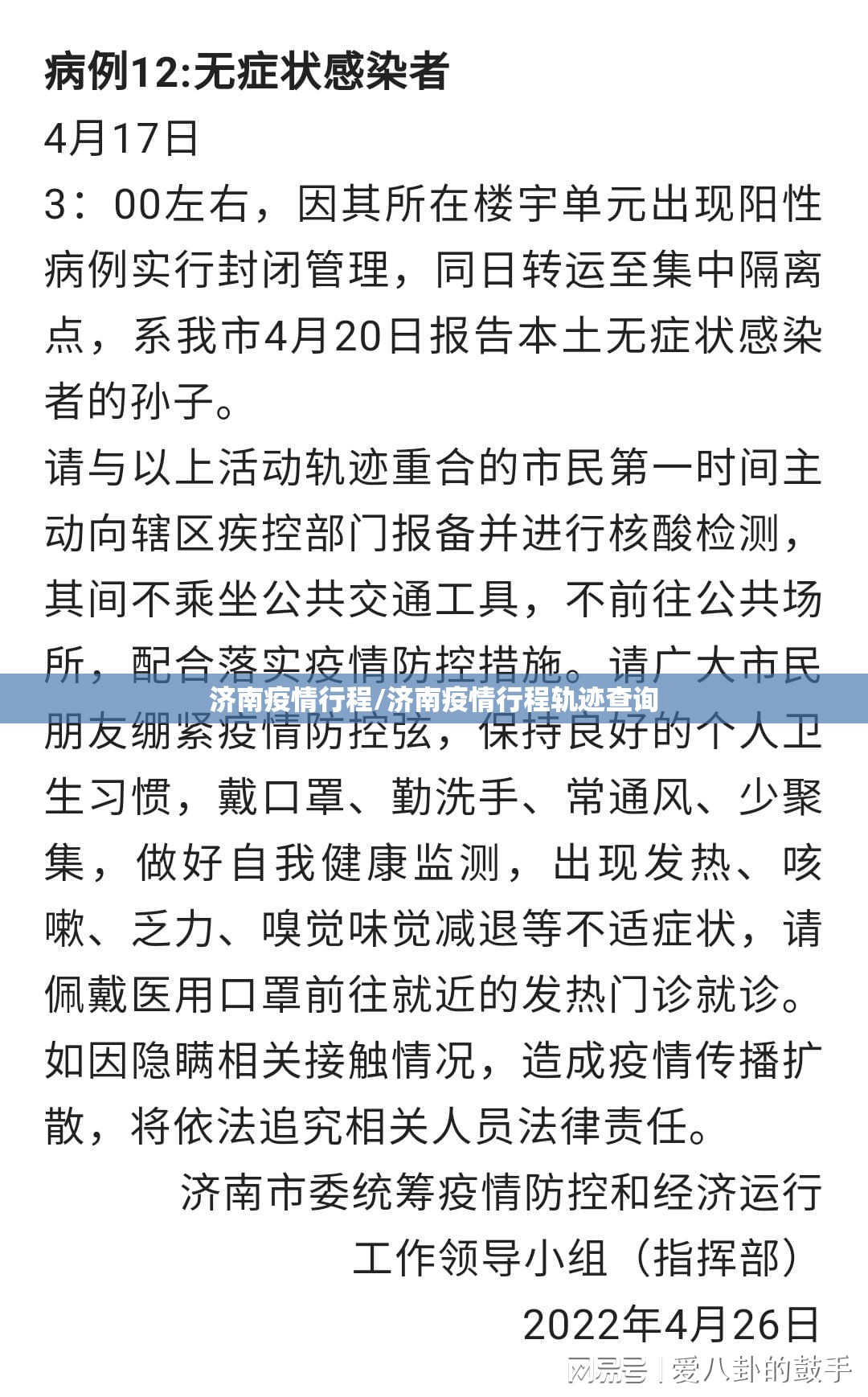

济南疫情行程的起点,可追溯至3月底,首例确诊病例的活动轨迹公布后,市民们第一次直观感受到疫情的逼近,该病例的行程涉及多个公共场所:超市、餐厅、公交线路……这些日常生活的场景瞬间成为风险点,济南市疾控中心迅速启动流调机制,通过大数据追踪、社区排查和人员访谈,在24小时内锁定了密切接触者与次密接者,并公布了详细行程轨迹,这一举措不仅为防控提供了依据,也体现了信息公开的价值——它让市民得以自查风险,同时减少了谣言的传播。

随着病例数量的增加,济南的疫情行程变得复杂起来,4月初,疫情在多区扩散,行程轨迹覆盖了学校、企业、农贸市场等人员密集场所,防控压力骤增,济南市政府果断升级措施:中小学转为线上教学,部分区域实行封闭管理,全民核酸筛查成为常态,这段行程中,一个关键词是“速度”,济南在48小时内搭建了上千个核酸采样点,单日检测能力突破百万份,从清晨到深夜,医护人员、社区工作者和志愿者穿梭于街头巷尾,用专业和汗水守护着城市的健康防线。

疫情行程的背后,是无数普通人的故事,一位确诊患者的行程轨迹显示,他曾在凌晨4点前往批发市场进货,晚上10点才收工回家,这条轨迹在社交媒体上引发热议,许多人感叹生活的不易,也更理解了防控的意义,另一个案例中,一位外卖小哥的行程被公布后,市民们非但没有指责,反而纷纷留言致敬:“他是为了生活奔波,也是城市的守护者。”这些行程不再是冷冰冰的数据,而是充满了人情味的叙事,折射出济南市民的包容与团结。

济南的疫情行程也是一场科技与管理的协同考验,健康码、行程码、场所码成为出行必备的“三码”,大数据平台实时监控人员流动,人工智能辅助流调分析,这些技术手段不仅提高了防控效率,也减少了人为误差,但技术并非万能,在城中村和老年社区,数字鸿沟问题凸显:许多老人不会使用智能手机,社区便组织志愿者上门服务,手动登记信息,这种“科技+人文”的双轨模式,确保了防控无死角,也体现了城市的温度。

疫情行程的高峰期,济南选择了“精准防控”策略,不同于一刀切的封城,济南通过划分封控区、管控区和防范区,实现分级管理,行程轨迹成为划分依据:高风险区域严格封闭,中风险区域限制流动,低风险区域在遵守防疫要求的前提下维持正常生活,这种策略既控制了疫情扩散,又最大限度减少了对社会经济的影响,数据显示,济南在疫情最严峻时期,仍保持了80%以上的企业正常运行,供应链未出现断裂。

进入5月,济南疫情行程逐渐平缓,每日新增病例从峰值降至个位数,多个区域解除封控,这段行程的尾声,是一场反思与总结,济南建立了“平战结合”的公共卫生体系,将临时防控措施转化为长效机制:流调队伍常态化培训,应急物资储备升级,社区网格化管理深化,这些变化不仅为未来可能的疫情做准备,也提升了城市治理的整体水平。

济南的疫情行程,是一段充满挑战的旅程,它记录了病毒的传播,更记录了城市的响应:政府的果断、医护的奉献、科技的助力、市民的配合,在这段行程中,济南不仅守护了人民的健康,也展现了传统文化中“仁爱”与“担当”的精神,正如一位市民在社交媒体上所写:“疫情终会过去,但这份守望相助的温度,将永远留在济南的泉水里。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏