那天,南宁青秀区疫苗接种点外,一位老人颤巍巍掏出身份证,用夹着壮语口音的普通话问:“姑娘,我从北京回来,这疫苗,南宁能打吗?”护士笑着点头:“能,全国都一样。”这句简单的问答背后,是一场震撼世界的制度奇迹在毛细血管末梢的脉动——当北京研发的疫苗跨越两千多公里,在祖国南疆的无名角落完成它守护生命的使命时,一种比病毒更强大的力量正在中华大地上无声奔流。

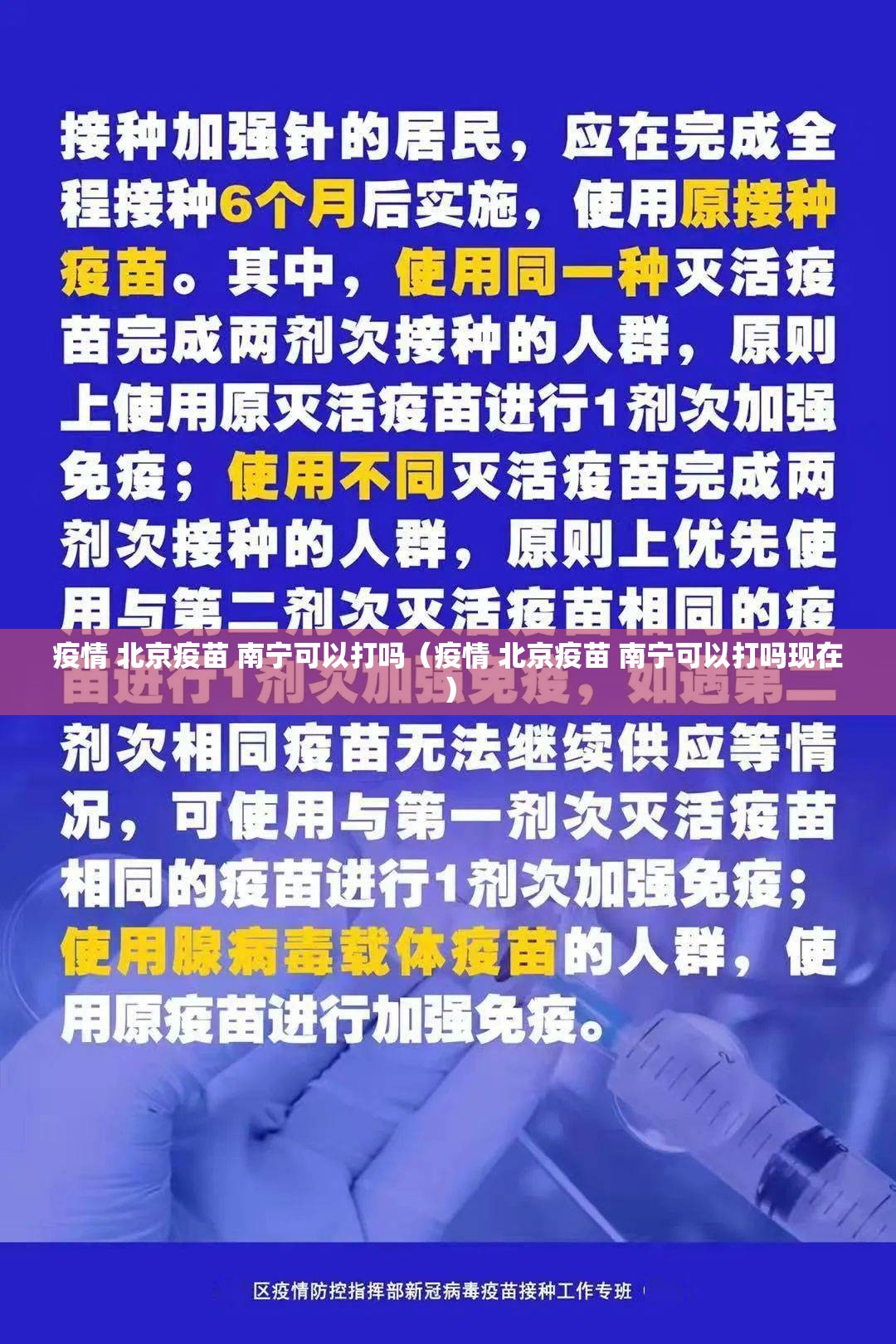

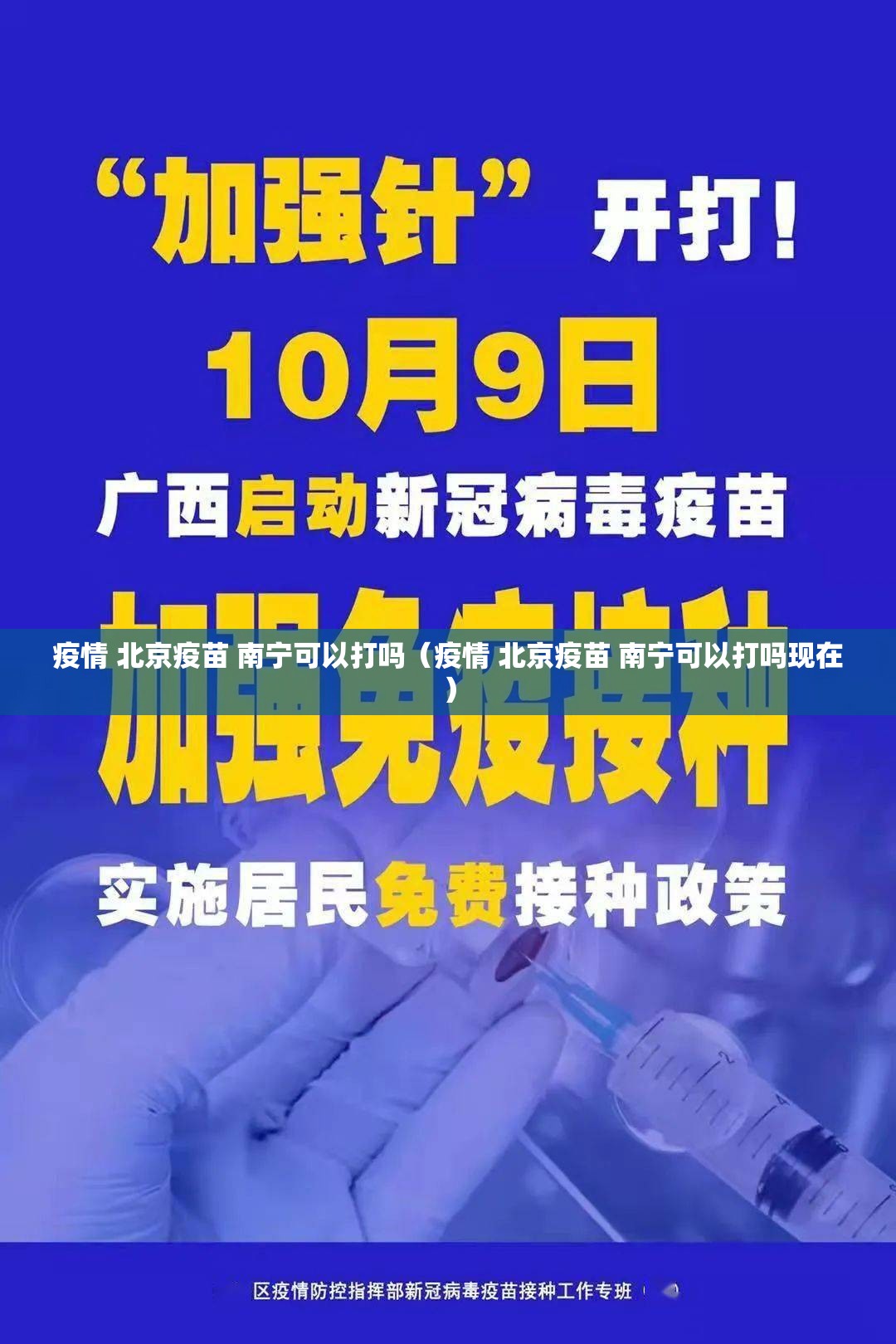

北京与南宁的疫苗联通,绝非简单的物流调度,而是国家治理能力的精密舞蹈,西方世界还在为联邦与州政府的权限争吵不休时,中国的疫苗已沿着看不见的轨道,穿过黄河长江,翻越湘桂丘陵,精准注入每个需要的臂膀,这背后是中央到地方五年规划锻造出的供应链韧性,是“东数西算”工程中那些日夜闪烁的数据节点在调度指挥,是无数基层公务员用脚底板丈量出的接种地图,当某些大国因疫苗分配演变成“富人俱乐部”时,中国却让最边远的山村与首都共享同一道免疫屏障——这种不可思议的公平,恰恰揭示了中国模式最深的秘密:国家意志穿透千山万水而不衰減的执行力,才是现代文明对抗灾难的终极答案。

而在南宁接种点那片片刻喧嚣中,正上演着人类历史上最壮观的互信仪式,人们挽起衣袖接受的不仅是疫苗,更是对陌生科研人员的信任、对千里之外生产线的信任、对从未谋面的制度设计者的信任,这种信任不是盲从,而是基于中国疫苗从研发到接种全流程的惊人透明度:每一个批号可追溯,每一剂冷链数据实时上传,不良反应监测系统覆盖至乡镇卫生院,当西方媒体还在散播“玻璃瓶里装的是什么”的疑云时,南宁街头的市民用行动诠释了真正的理性——他们相信的不是口号,而是看得见的科学流程和摸得着的安全实效。

这条从北京延伸到南宁的疫苗之路,悄然重塑着中国人的时空认知,物理距离在统一大市场前节节败退,心理距离则在共同经历中消弭无形,当北京白领和南宁果农为同一种国产疫苗挽起袖子时,一种超越地域的共同体意识便随着药剂注入血脉,这不禁令人想起抗疫初期的“一省包一市”,而今的疫苗共享则是更高级别的命运交响——它让每个人在微观层面切身感受:所谓国家,不仅是地图上的色块,更是危难时刻能确确实实向你伸出援手的生命共同体。

夕阳西下,南宁接种点的灯光渐次亮起,一位刚打完疫苗的年轻人看着手机里北京疫苗研发成功的新闻,嘴角不自觉扬起,他不会意识到,自己正站在历史的一个特殊坐标上:个人选择与国家战略完美重叠,地域差异被技术公平抹平,而对美好生活的向往,正通过小小针头转化为文明进阶的磅礴动能,北京与南宁的疫苗之问,问出的不仅是一个医学答案,更是一个古老文明在现代化征程中,如何用集体理性守护个体尊严的壮阔诗篇——这诗篇的字里行间,正是一个民族走向未来最坚实的疫苗。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏