2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各地迅速进入紧急状态,哈尔滨,这座素有“冰城”之称的北方城市,也不例外,在疫情的阴霾下,无数普通人的生活被彻底打乱,而其中一位哈尔滨男子的故事,成为了这座城市抗疫历程中的一个缩影,他的经历不仅展现了个人在危机中的坚韧与担当,也折射出社会在应对突发公共卫生事件时的挑战与进步。

这位男子,我们称他为李先生(化名),是一名普通的哈尔滨市民,年近四十,在一家小型企业担任中层管理职务,疫情爆发初期,李先生和许多人一样,对病毒的严重性并未充分意识到,但随着哈尔滨市出现首例确诊病例,政府迅速采取封锁措施,他的生活瞬间陷入了前所未有的混乱,企业停工,学校停课,社区封闭管理,李先生不得不居家办公,同时照顾年迈的父母和上小学的儿子。

疫情的严峻形势让李先生感受到了巨大的压力,经济上的担忧首当其冲——他的企业面临经营困难,工资缩减,而家庭的日常开支却并未减少,更让他焦虑的是,家人的健康问题,他的父亲患有慢性疾病,需要定期去医院复查,但疫情期间医疗资源紧张,预约变得异常困难,李先生不得不每天早起排队,冒着感染的风险,为父亲争取就医机会,在这个过程中,他亲眼目睹了医护人员的不易:他们穿着厚重的防护服,连续工作数小时,甚至顾不上吃饭喝水,这些场景让他深深感动,也让他更加坚定了配合防疫政策的决心。

挑战远不止于此,在社区封闭管理期间,李先生主动报名成为志愿者,协助居委会进行物资分发和居民信息登记,这项工作让他看到了疫情下的另一面:邻里之间的互助与温情,许多年轻人主动为老年人采购生活必需品,社区群里的信息共享和鼓励话语成为了日常的精神支撑,李先生记得,有一次,一位独居的老奶奶因为不会使用智能手机,无法订购蔬菜,他主动上门帮助,老奶奶感激涕零的样子让他久久不能忘怀,这些细微的瞬间,让他体会到疫情虽然带来了隔离,但却拉近了人心的距离。

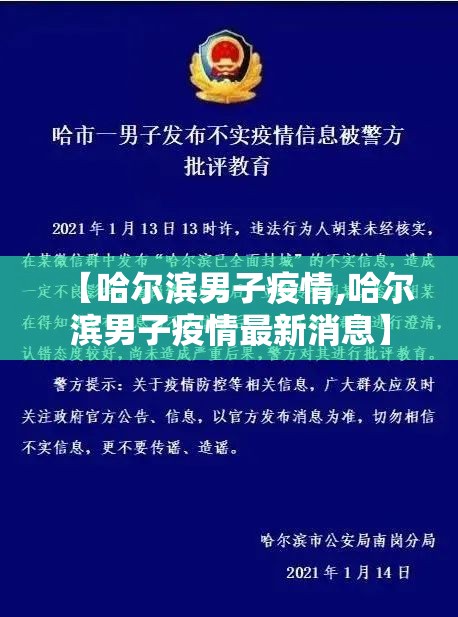

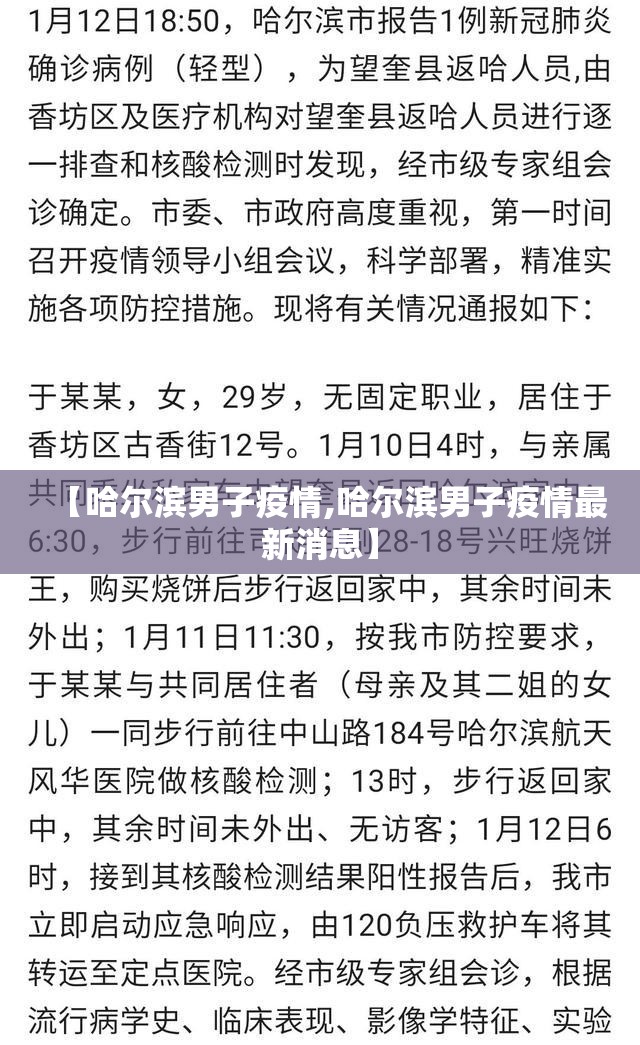

但疫情也暴露了一些问题,李先生发现,初期的防疫措施存在一些混乱:信息发布不及时,物资分配不均衡,甚至部分居民对政策的不理解导致了冲突,有一次,社区因为临时封锁,导致部分居民无法及时获取食物,引发了小规模的抗议,李先生作为志愿者,尽力安抚情绪,并向上级反映情况,最终通过协调解决了问题,这个过程让他意识到,公共卫生事件中的沟通与透明度至关重要,只有政府与民众携手,才能共渡难关。

随着疫情逐渐得到控制,哈尔滨进入了常态化防控阶段,李先生的生活也逐渐恢复了正常,但他对疫情的反思却并未停止,他认为,这场疫情不仅是一场健康危机,更是一次社会考验,它揭示了我们在公共卫生体系、应急管理和社区建设方面的不足,但也展现了普通人的韧性和社会的凝聚力,李先生开始更加关注健康问题,积极参与社区的公共卫生宣传活动,鼓励身边的人接种疫苗,保持良好的卫生习惯。

回顾那段艰难的时光,李先生感慨万千,他说:“疫情让我学会了珍惜,珍惜健康,珍惜家人,珍惜平凡的生活。”他的故事只是哈尔滨无数抗疫故事中的一个,但却代表了普通人在面对危机时的勇气与担当,哈尔滨这座冰城,在疫情的寒冬中,因为有了这些平凡而伟大的人们,变得更加温暖和坚强。

通过李先生的经历,我们看到了疫情下的个人与社会:挑战与机遇并存,苦难与希望共生,这场疫情终将过去,但它留给我们的教训与启示,将长久地影响着我们的生活,让我们记住这些故事,从中汲取力量,共同构建一个更加 resilient(有韧性)的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏