天津市场的“果子”价格悄然上涨,引发了市民的广泛关注,所谓“果子”,在天津方言中通常指油条、糖皮儿、馃篦儿等传统油炸面食,是当地人早餐桌上不可或缺的一部分,这股涨价风潮不仅牵动着普通家庭的日常开支,更折射出当前经济环境下原材料成本、劳动力市场以及消费结构的深层变化。

涨价现象:从早餐桌到市场数据

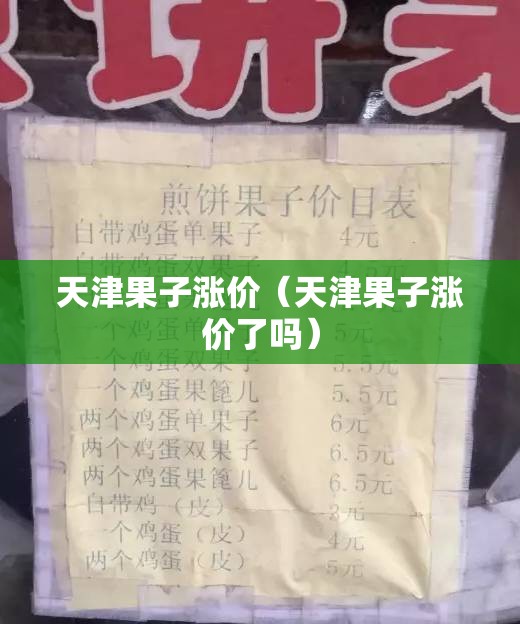

据天津市多家早点铺和菜市场反馈,近一个月来,果子的价格普遍上涨了10%至20%,一根油条从原来的1.5元涨至1.8元,馃篦儿则从2元涨至2.5元,这种涨幅看似微小,却对习惯以果子搭配豆浆、豆腐脑作为早餐的天津市民产生了不小影响,许多老顾客感叹:“早点成本高了,一个月下来多花几十块,感觉生活压力又大了。”

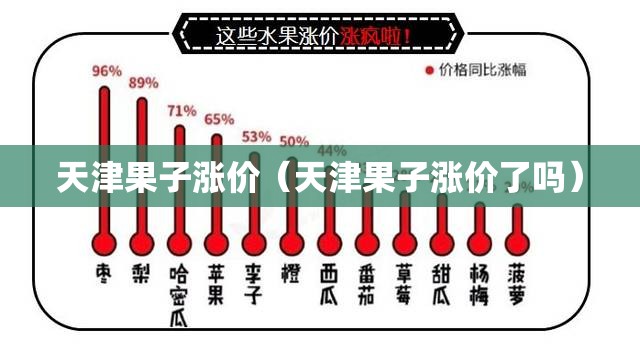

市场数据显示,果子涨价并非孤立现象,国家统计局天津调查总队的报告指出,近期粮食类价格指数同比上涨5.8%,食用植物油价格指数上涨7.2%,这直接推动了果子等食品的成本上升,早点铺的经营者们也纷纷表示,除了原材料,房租、人工成本的增加更是雪上加霜。

背后原因:成本链的全面攀升

果子涨价的根源在于多条成本链的同步攀升,原材料价格波动显著,作为果子的主要原料,面粉和食用油的价格受国际市场和国内政策双重影响,2023年以来,全球小麦产区受气候异常影响减产,进口小麦价格走高,而国内面粉加工企业随之调高售价,同样,食用油价格因大豆、花生等油料作物供应紧张而持续上涨,这些成本最终传导至终端消费。

劳动力成本逐年上升,早点行业多为小本经营,依赖手工制作,但近年来天津最低工资标准稳步提高,加之年轻人不愿从事传统餐饮行业,人力短缺推高了用工成本,一位在南开区经营早点摊20年的老师傅说:“现在请一个帮工月薪至少要4000元,比五年前翻了一倍,这钱不加到果子上,摊子就得亏本。”

能源和运输成本也不容忽视,油炸果子需要大量燃气和电力,而2023年国内燃气价格多次上调,电费亦有小幅上涨,物流费用因燃油价格高位运行而增加,进一步挤压了利润空间。

民生影响:普通家庭的“早餐焦虑”

果子涨价虽是小幅波动,却放大了普通家庭的“早餐焦虑”,对于工薪阶层和老年人来说,早餐是一日之中相对固定的消费,涨价直接导致生活成本上升,许多家庭开始调整饮食习惯,例如减少外出购买早点的次数,转而自制简单食品,社交媒体上,天津市民热议“果子自由”,调侃中透露出无奈。

更深远的是,这种涨价现象反映了食品通胀的潜在风险,果子作为基础消费品,其价格波动容易引发连锁反应,带动其他餐饮品类涨价,进而影响整体消费信心,尤其在经济复苏期,民众对价格敏感度较高,此类变化可能抑制消费活力,对本地经济产生细微但持久的负面影响。

市场调节与政策支持

面对果子涨价,市场自身正在逐步调节,部分早点铺通过优化工艺、减少浪费来控制成本,也有经营者推出套餐优惠或会员制以留住顾客,消费者趋向理性选择,比如偏爱性价比更高的替代品,如馒头、煎饼等。

从政策层面,天津市政府可考虑加强对小微餐饮企业的扶持,例如提供临时性能源补贴或减免税收,以缓解成本压力,推动农产品供应链优化,稳定粮食和食用油价格,也是长期治本之策,专家建议,建立价格监测预警机制,及时干预异常波动,防止民生商品价格过快上涨。

天津果子涨价,看似小事,却如一面镜子,映照出经济运行的复杂性和民生多艰,在成本与消费的博弈中,既要尊重市场规律,也需关注社会公平,唯有通过政府、企业与消费者的共同努力,才能在波动中守护好百姓的早餐桌,让“果子”依旧是天津人温暖而亲切的日常滋味。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏