7月下旬,南京禄口国际机场暴发的本土新冠疫情,在短短两周内已外溢至全国14个省份,Delta变异株以其极强的传染性和隐蔽性,再次对中国疫情防控体系发起严峻挑战,这场以机场为源头、以旅游活动为载体的传播链,不仅暴露出现有防疫措施的潜在漏洞,更引发了对未来常态化防控策略的深度反思。

疫情扩散路径与特点

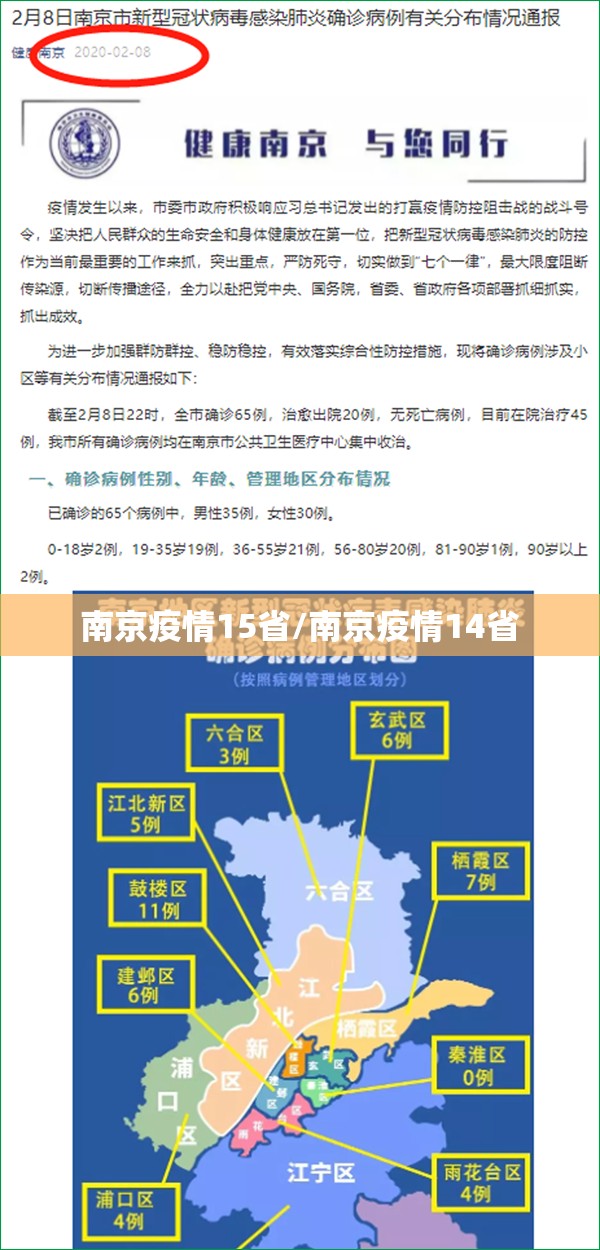

南京本轮疫情始于7月20日,禄口机场保洁人员在国际航班作业过程中发生感染,随后病毒通过社会活动、跨省交通迅速扩散,截至8月初,疫情已波及江苏、湖南、四川、北京等14个省份,多地出现本土确诊病例,Delta毒株(B.1.617.2)的特点是病毒载量高、传播速度快、潜伏期短,甚至存在“短接触即感染”的案例,许多感染者在初期无症状或症状轻微,导致发现延迟,增加了溯源和管控的难度。

值得注意的是,疫情扩散的主要场景包括机场、旅游景区、演出场所、公共交通等人员密集区域,张家界《魅力湘西》演出、常德游船、扬州棋牌室等成为二次传播的关键节点,凸显了公共场所防控的重要性。

防控响应与措施升级

疫情发生后,各地迅速启动应急响应,南京市全员核酸检测、封控高风险区域、暂停长途客运,并实施“非必要不离宁”政策,全国多地加强对中高风险地区人员的排查和隔离,部分城市暂停跨省团队旅游,严格限制大型聚集活动,扬州、郑州等地还进一步强化了社区封闭管理。

防控中也暴露出一些问题,机场作为境外输入第一道防线,在保洁人员管理、国际国内航班分区管理等方面存在疏漏;部分地区在流调溯源和信息协同上效率不足,导致疫情跨省传播后才采取行动,这些现象提示我们,防疫体系需从“应急响应”向“常态化精准防控”升级。

Delta时代下的挑战与反思

Delta变异株的全球蔓延表明,新冠疫情远未结束,未来可能长期与人类共存,南京疫情再次警示:任何环节的疏忽都可能引发连锁反应,口岸城市和高风险场所(如机场、港口、隔离酒店)需进一步强化“人物同防”,细化工作人员分级防护和定期检测制度,跨区域联防联控机制亟待优化,信息共享和应急响应需要更高效的协同。

公众的防疫疲劳问题也逐渐显现,在经历一年多的疫情防控后,部分民众防护意识有所松懈,聚集活动增加,疫苗接种虽推进迅速但尚未形成完全免疫屏障,截至8月,全国接种剂次已超17亿,但Delta毒株对疫苗的保护效果提出更高要求,加强针接种和疫苗升级或许将成为下一步重点。

走向精准与科学的长期防控

中国疫情防控需更加注重科学性和精准性,应借助大数据、人工智能等技术提升流调效率和风险预警能力,避免“一刀切”式管控对经济社会造成过大影响,需加强公共卫生体系建设,提高基层医疗机构的早期识别和应急处置能力。

全球疫情背景下,中国仍需坚持“动态清零”策略,但可逐步探索如何与“局部可控”的传播共存,平衡防疫与经济发展、民生需求之间的关系。

南京疫情扩散14省,既是一次压力测试,也是一次深刻提醒,Delta变异株的挑战之下,没有哪个城市能独善其身,只有不断完善防控链条、加强全民协作、推进科学防疫,才能在应对变异毒株的战役中守住来之不易的防控成果,疫情尚未结束,防控仍须努力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏