山西省疫情防控管理规定既是一套严谨的制度体系,也是一幅动态演进的政策图谱,它不仅反映了地方政府对公共卫生危机的应对智慧,更彰显了在三晋大地上平衡防疫效率与社会运行的人本关怀,这一规定融合了法律刚性、科学精神和晋地文化特质,成为观察中国地方疫情防控实践的重要样本。

山西省疫情防控管理规定的核心特征在于其分层分类的精准防控机制,根据疫情风险等级动态调整防控策略,将全省划分为高风险、中风险、低风险区域,并针对不同区域采取差异化管控措施,高风险区域实施封闭管理,中风险区域实行人员限流,低风险区域则强化常态化监测,这种精准施策避免了“一刀切”带来的社会成本,既保障了防控效果,又最大限度减少了对经济民生的影响。

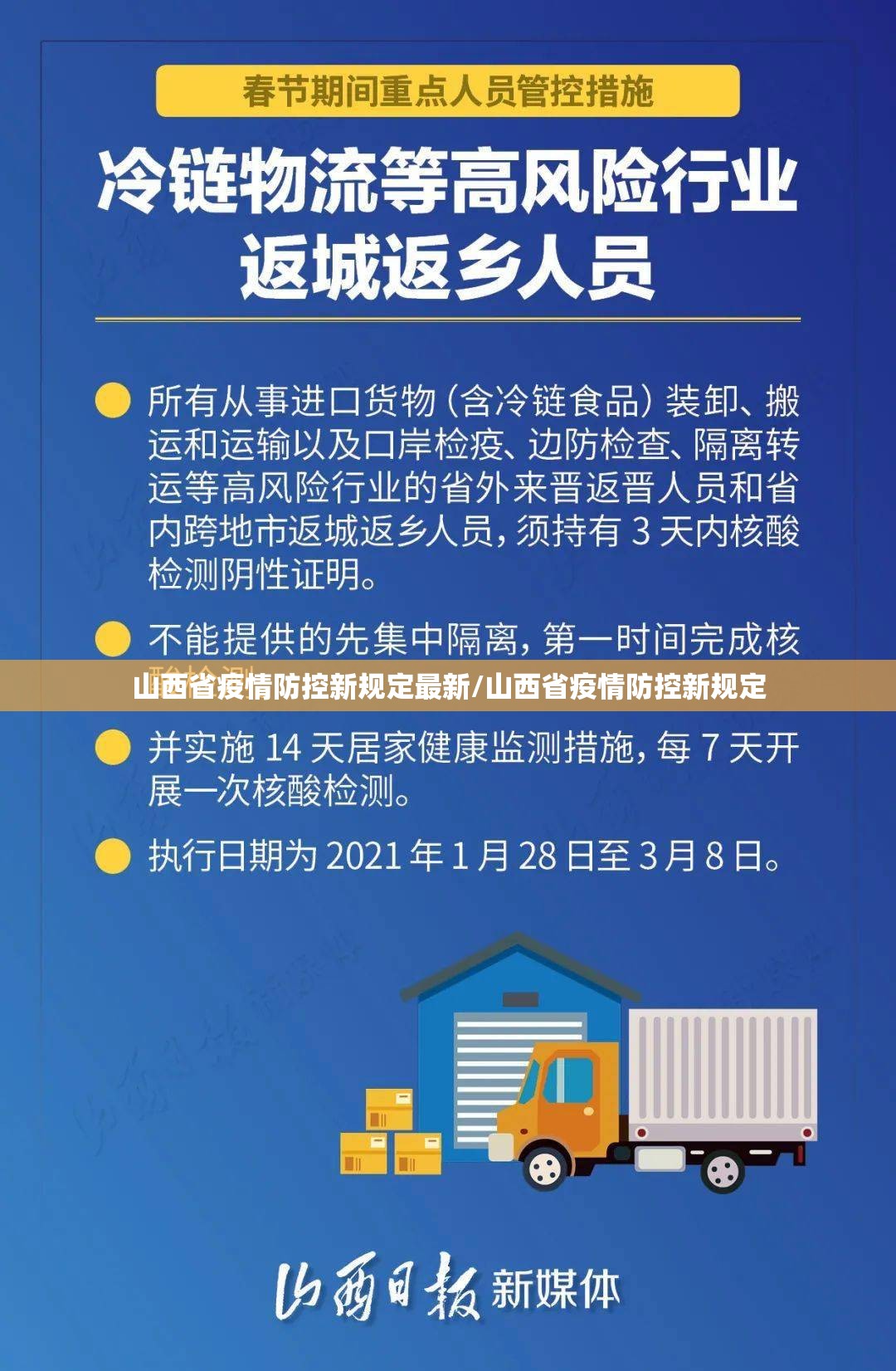

规定中的溯源与监测体系展现了强大的技术支撑,山西建立了一套从省到村的五级网格化管理制度,结合大数据追踪、核酸检测和抗原筛查,形成了“及时发现、快速处置、精准管控”的闭环管理,特别在应对输入性疫情方面,山西依托交通枢纽和基层社区,对入境人员和跨省流动人员实行全流程健康管理,体现了防控措施的严密性与前瞻性。

值得注意的是,规定中融入了浓厚的人文关怀元素,山西在严格执行防疫措施的同时,注重对特殊群体的保障,如为独居老人、孕产妇、慢性病患者开辟绿色通道,保障其就医购药需求;为隔离人员提供心理疏导服务;为困难家庭发放临时生活补贴,这些细节折射出政策温度,使硬性规定更具弹性和包容性。

规定的法治化与规范化也是突出特点,山西依据《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等上位法,制定了明晰的权责清单和操作流程,确保防控工作在法治轨道上运行,通过信息公开机制,及时发布疫情数据和政策调整,保障公众知情权与监督权,增强了制度的公信力。

在经济与防疫的平衡方面,山西探索出具有地方特色的路径,作为能源重镇和旅游大省,山西在防控规定中专门针对工业企业保供、煤炭运输、旅游景区开放制定了配套细则,建立重点企业“白名单”制度,保障产业链供应链稳定;对景区实行预约限流,实现防疫与文旅复苏并行,这种务实策略使山西在多次疫情冲击下保持了经济社会的基本稳定。

规定的执行也面临诸多挑战,山西地形复杂,山区农村地区防控难度大;部分地区基层医疗资源相对薄弱;民众防疫疲劳现象逐渐显现,对此,规定通过流动接种队、远程医疗协作、防疫宣传本土化(如用晋剧、快板等形式传播防疫知识)等方式加以应对,体现了政策与省情社情的深度结合。

山西省疫情防控管理规定的演进过程,本身就是一个不断学习、调整和优化的动态过程,从初期应急性防控,到常态化精准防控,再到如今科学防控与人性化服务相结合,这套规定不仅在技术上不断完善,更在理念上持续升华,它既守护着三晋大地的健康安全,也为全国疫情防控贡献了“山西智慧”。

山西省疫情防控管理规定仍需与时俱进,进一步探索如何将疫情防控与公共卫生体系建设更紧密结合,如何提升基层应急能力,如何深化跨区域联防联控机制,但其迄今所展现的精准性、人文性和实效性,已然成为中国地方疫情防控管理的一个生动注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏