"澳门广州往来要隔离吗?"——这行冰冷的搜索词背后,是成千上万被撕裂的生活图景,2022年深秋,当李某在珠海隔离酒店第七次核酸检测阴性后,他错过了父亲的临终时刻,这道防疫屏障不仅划分地理疆界,更在人心深处刻下难以愈合的创痕,澳门与广州之间的隔离政策,早已超越简单的公共卫生措施,演变为一场关于治理逻辑、区域协调与人性考量的复杂博弈。

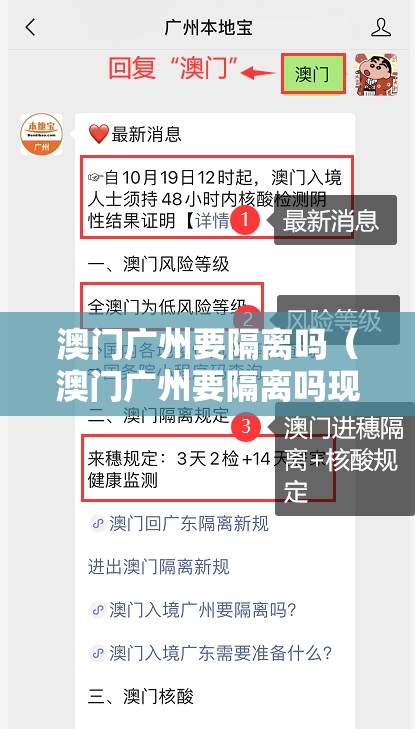

隔离政策从来不是铁板一块,2020年至2022年间,粤澳两地隔离要求经历了27次调整,最短曾出现"7+3"居家监测,最长达到"21+7"集中隔离,这种波动背后是精密的风险计算机制:澳门一旦出现本土病例,赴广州即需14天隔离;若广州被列为中高风险地区,入澳通道同样立即收紧,政策制定者试图在流行病学数据与经济社会需求间寻找平衡点,却往往陷入"一刀切"与"精准防控"的两难困境。

跨境工作者成为最大的牺牲群体,据统计,每天有超过3万名"澳漂"需要往返两地,教师陈女士的经历颇具代表性:"每周都要重新计算隔离时间成本,永远不知道下周能否见到珠海的家人。"这些"两栖人"不得不在手机里安装5个防疫APP,加入13个通关信息群,形成了一套应对隔离政策的生存智慧,跨境学童更面临教育断裂风险,部分学生被迫选择寄宿家庭,与父母长期分离产生的心理问题逐渐浮现。

两地防疫体系的结构性差异加剧了隔离困境,澳门作为特别行政区,实行与内地不同的健康码系统——"澳康码"与"粤康码"的数据对接至今存在4小时延迟,疫苗接种认证标准也不统一,接种辉瑞疫苗的澳门居民入境广州时,常遭遇认证困境,这种系统壁垒使得即使疫情平稳期,跨境通行仍存在看不见的技术隔阂。

经济血脉在隔离政策下周期性窒息,澳门旅游业者李先生透露:"广州游客占我们营收四成,每次隔离政策收紧,预订取消率就飙升90%。"粤港澳大湾区规划的"一小时生活圈"在疫情下变成"十四天隔离圈",横琴粤澳深度合作区的建设进度因此受阻,2021年跨境物流延迟率同比上升300%,生鲜食品贸易几乎陷入停摆。

人性化例外条款折射出制度的温度与局限,两地设立了紧急通关机制,为奔丧、危重病探视等特殊情况开辟绿色通道,但申请程序需要提供8类证明文件,审批时间长达24小时,张女士在丈夫车祸重伤时,最终未能及时获得通关许可:"他们在核对核酸检测报告时,我丈夫已经停止了呼吸。"

后疫情时代的隔离遗产正在重新定义区域关系,随着2023年全面通关,但心理隔离远未消除,商业机构开始规避依赖跨境人力的商业模式,家庭教育决策更倾向本地就学,这种结构性转变可能持续影响大湾区融合进程,澳门社协的研究显示,即使解除隔离措施,仍有43%的居民减少跨境往来频次,"隔离创伤"产生长期行为影响。

在防疫的天平上,隔离政策从来不只是医学问题,当我们在澳门青茂口岸看着被核酸检测证明分隔的家人,在广州南站目睹跨境情侣隔着警戒线拥抱,不禁要问:我们构建的安全防线,是否正在解构更重要的人类情感联结?疫情防控的终极目标,应该是让每一次分离都有重聚的可期,而不是让近在咫尺的澳门与广州,成为遥不可及的两个世界。

这道隔离屏障终将拆除,但它留给我们的思考远未结束:如何在下一次公共卫生危机中,既能有效阻断病毒传播,又不割裂人类最基本的情感纽带,这或许是比防控疫情本身更艰巨的文明命题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏