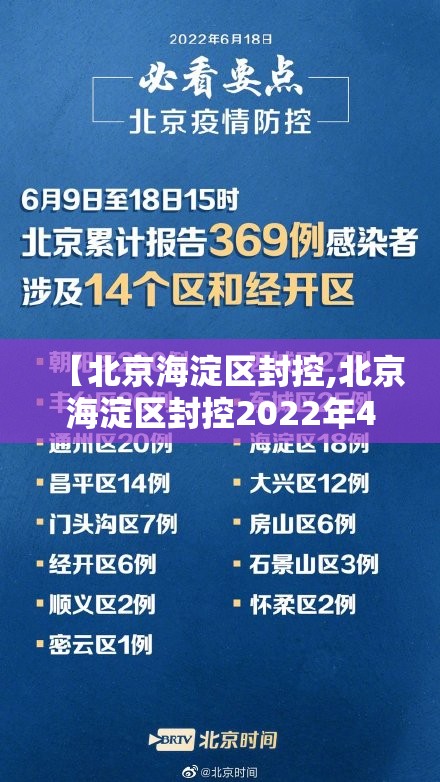

北京海淀区作为中国科技创新核心区域,近日因应疫情防控需要实施封控管理,这片聚集了中关村、清华大学、北京大学等高密度科技与教育资源的区域,突然按下了“慢行键”,封控不仅是疫情防控的必要手段,更成为观察中国高科技防疫与社区治理的窗口。

海淀区的封控管理呈现出精准化、科技化的突出特点,通过大数据追踪、人工智能识别和电子围栏等技术,防疫部门能够快速划定风险区域,居民通过手机应用实时接收防控通知,核酸检测点分布依据人流热力图动态调整,这种“科技+防疫”模式,既最大限度控制了疫情扩散,又尽可能减少了对社会正常运转的影响。

封控下的中关村软件园展现了独特的应对方式,众多科技企业立即启动远程办公机制,云计算、协同办公软件等数字基础设施支撑起企业的正常运营,程序员们在家编码,产品经理通过视频会议沟通需求,互联网教育平台免费开放资源——科技企业在疫情中既是被保护对象,也成为抗疫的重要支撑力量。

高校社区的封控管理别具特色,北京大学、清华大学等高校迅速封闭校园,启动线上教学,学生们在宿舍通过网络继续学业,教授们变身“主播”进行云端授课,各高校还加强了心理辅导服务,帮助学生在封闭管理中保持心理健康,校园内,志愿者队伍组织物资配送,保障学生的日常生活需求。

封控中的社区生活呈现出人间百态,每个小区入口都有身穿防护服的保安和志愿者值守,居民们有序排队进行核酸检测外卖和快递在指定区域进行无接触配送社区微信群成了信息交流的重要渠道,邻里之间互帮互助,共同应对突发情况,老年人群体受到特别关注,社区工作人员协助他们解决购物、就医等实际困难。

封控措施也对当地经济产生了影响,线下商铺暂停营业,餐馆只能提供外卖服务,一些小企业面临经营压力,但与此同时,生鲜电商、外卖平台等迎来了业务高峰,数字经济在危机中展现出强大韧性,政府部门及时出台纾困政策,为受影响企业提供支持,帮助它们渡过难关。

海淀区的封控管理反映了中国防疫政策的演变与成熟,从最初的大范围封控到现在的精准防控,从单纯依靠行政手段到科技与治理相结合,疫情防控策略不断优化,这种变化既基于对病毒认识的深化,也得益于社会治理能力的提升。

疫情终将过去,但封控期间积累的经验教训值得深思,科技如何更好地服务于公共卫生事业?社区治理如何更加人性化和精细化?如何在疫情防控与经济发展之间找到平衡?海淀区的封控实践为这些问题提供了部分答案,也为未来应对类似危机积累了宝贵经验。

在这个特殊时期,海淀区展现的不仅是防疫的力度,还有科技的温度和城市的韧性,每一次封控都是为了更快地恢复正常生活,每一次限制都是为了更彻底地战胜疫情,在这片充满智慧的土地上,人们用理性、科技和互助精神,共同守护着健康与希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏