在中国公共卫生体系的构建中,疫苗的研发、生产和接种一直是关键环节,甘肃疫苗和北京疫苗作为中国疫苗产业的重要组成部分,不仅代表了地域性的科研与生产能力,更在应对突发公共卫生事件(如新冠疫情)中发挥了重要作用,本文将从技术研发、生产分布、实际应用及公众认知等角度,探讨这两大疫苗体系的特点与贡献。

甘肃疫苗:西部地区的生产与供应基石

甘肃是中国西北地区的重要省份,其在疫苗领域的贡献主要体现在生产与供应环节,兰州生物制品研究所是甘肃疫苗产业的代表,作为中国历史最悠久的生物制品企业之一,该研究所长期致力于疫苗的研发和生产,尤其在传统疫苗(如乙肝疫苗、百白破疫苗)方面具有雄厚的技术积累。

在新冠疫情中,甘肃疫苗产业迅速响应,成为新冠疫苗产能的重要补充,兰州生物制品研究所参与了国药集团新冠疫苗的分包装生产,确保了疫苗在西部地区的快速分发和接种,甘肃疫苗的优势在于其规模化生产能力和成本控制,能够以较低的价格保障基层和偏远地区的疫苗供应,甘肃的气候条件和物流网络使其成为疫苗冷链储存和运输的理想枢纽,为全国免疫屏障的构建提供了地理支持。

甘肃疫苗也面临一些挑战,相比东部地区,甘肃在高端疫苗研发和创新技术上稍显滞后,更多依赖成熟技术的应用而非前沿突破,公众对甘肃疫苗的认知往往局限于“传统”和“保障型”,而非“创新”标签,但这并不削弱其重要性——在公共卫生体系中,稳定可靠的疫苗供应与尖端研发同样不可或缺。

北京疫苗:科技创新与国际化前沿

北京作为中国的政治、科技和文化中心,其疫苗产业以创新研发和国际合作为核心特征,北京拥有中国最顶尖的科研机构和企业,如中国生物技术股份有限公司(国药集团)、科兴中维等,这些企业在新冠疫苗的研发中走在了世界前列。

科兴中维的克尔来福疫苗和国药集团的北京生物疫苗是北京疫苗的代表作,这些疫苗不仅在国内大规模接种,还通过国际援助和出口惠及全球,北京疫苗的优势体现在其技术先进性:mRNA疫苗技术的探索、腺病毒载体疫苗的研发,以及与国际组织(如世界卫生组织)的紧密合作,北京疫苗的快速获批和广泛应用,彰显了中国疫苗的科技实力和国际影响力。

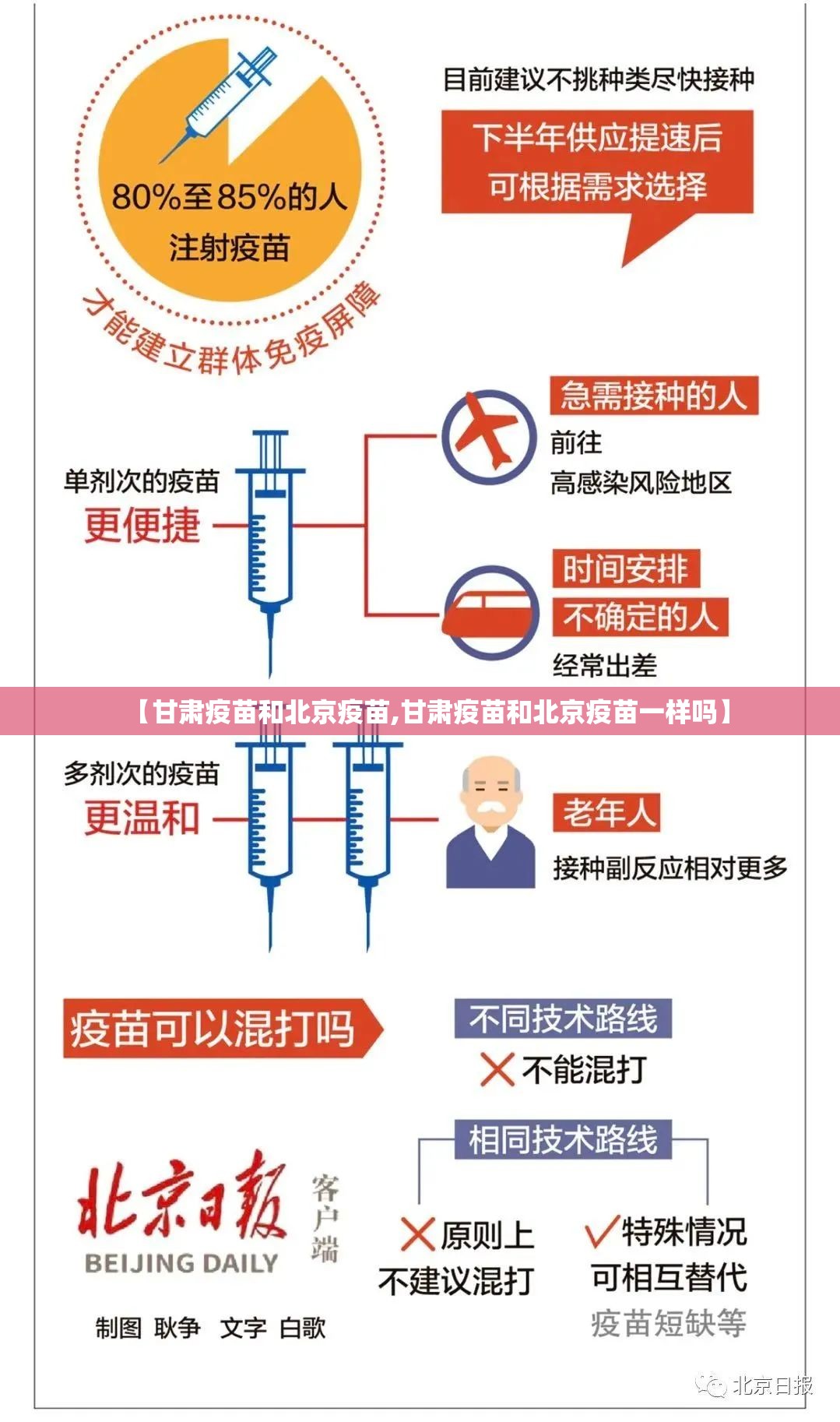

北京疫苗在公众认知中往往与“高端”“创新”和“国际化”挂钩,这得益于北京密集的科研资源、政策支持和媒体曝光度,北京疫苗也面临产能压力和公众对副作用的担忧,在新冠疫苗接种初期,部分人群对北京生物和科兴疫苗的有效性及安全性存在疑问,但通过大规模实际数据和科学传播,这些疑虑逐渐被消除。

协同合作:构建全国免疫屏障

甘肃疫苗和北京疫苗并非竞争关系,而是互补共赢的伙伴,甘肃疫苗以生产规模和供应链稳定性见长,北京疫苗以研发创新和国际合作为亮点,在新冠疫情中,这种分工协作体现得淋漓尽致:北京负责核心技术攻关和标准制定,甘肃则承担产能扩张和区域分发,共同保障了疫苗从实验室到接种点的无缝衔接。

这种协同模式不仅适用于应急响应,也为中国疫苗产业的长期发展提供了范本,中国疫苗产业需进一步平衡地域发展——鼓励甘肃等西部地区提升研发能力,同时推动北京疫苗技术向中西部转移,以实现全国范围的疫苗公平可及。

甘肃疫苗和北京疫苗是中国公共卫生体系的双翼,前者夯实了基础供应,后者引领了科技创新,在全球疫苗竞争日益激烈的背景下,两者的合作与互补将持续强化中国的免疫屏障,公众也需以科学态度看待疫苗,无论产地如何,安全性和有效性才是核心标准,只有通过多元化的疫苗战略,中国才能在健康中国的道路上稳步前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏