2022年,北京再次面临新冠疫情的考验,随着病毒的变异和传播,这座城市迅速启动了精准的防控措施,其中对疫情封闭区域的管理成为关键一环,封闭区域不仅是阻断病毒传播链的重要手段,更是一个缩影,反映了政府、社区和市民在危机中的协作与韧性,本文将探讨北京疫情封闭区域的现状、管理措施、社会影响以及背后的故事,以展现这座城市的抗疫全景。

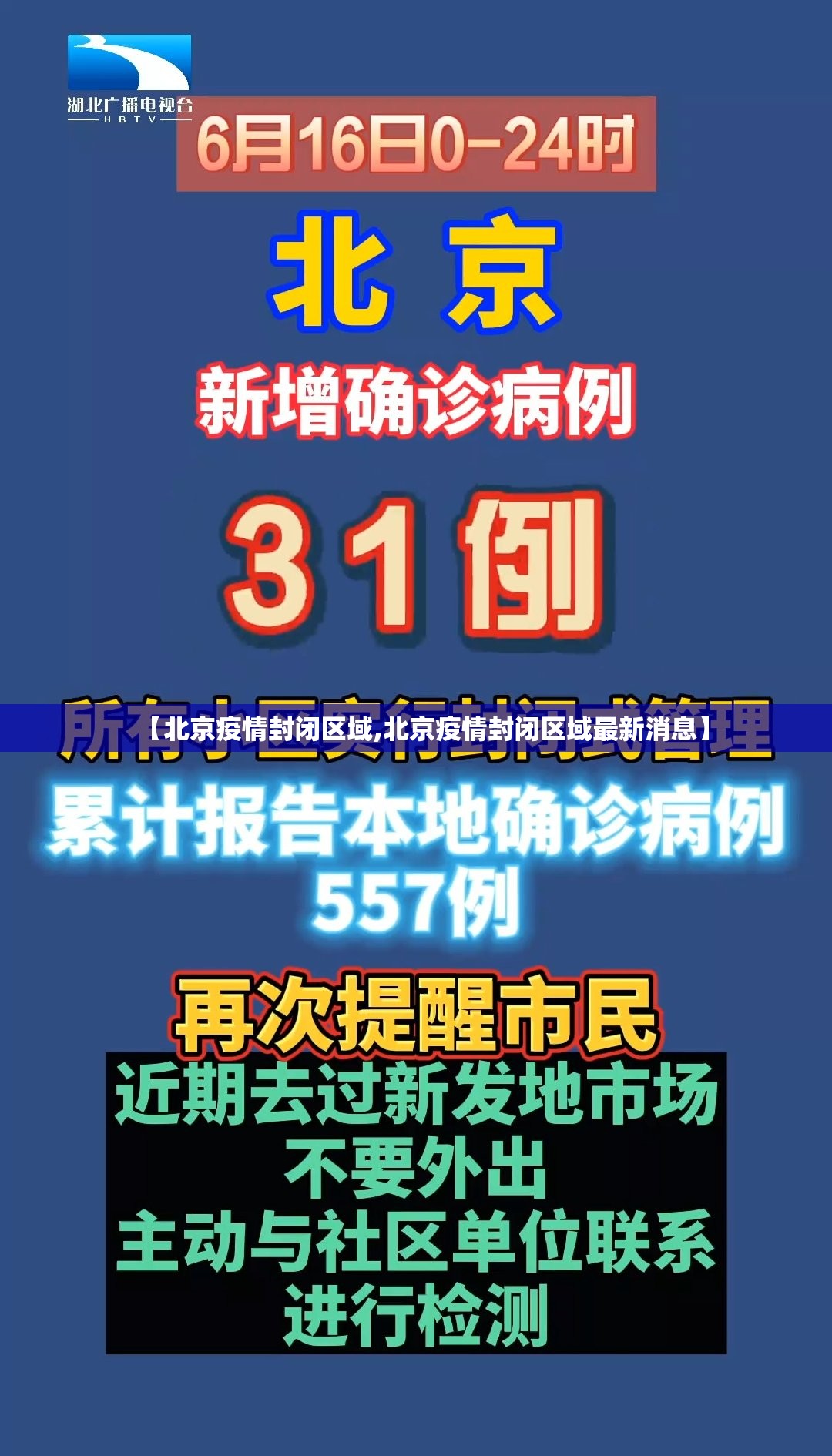

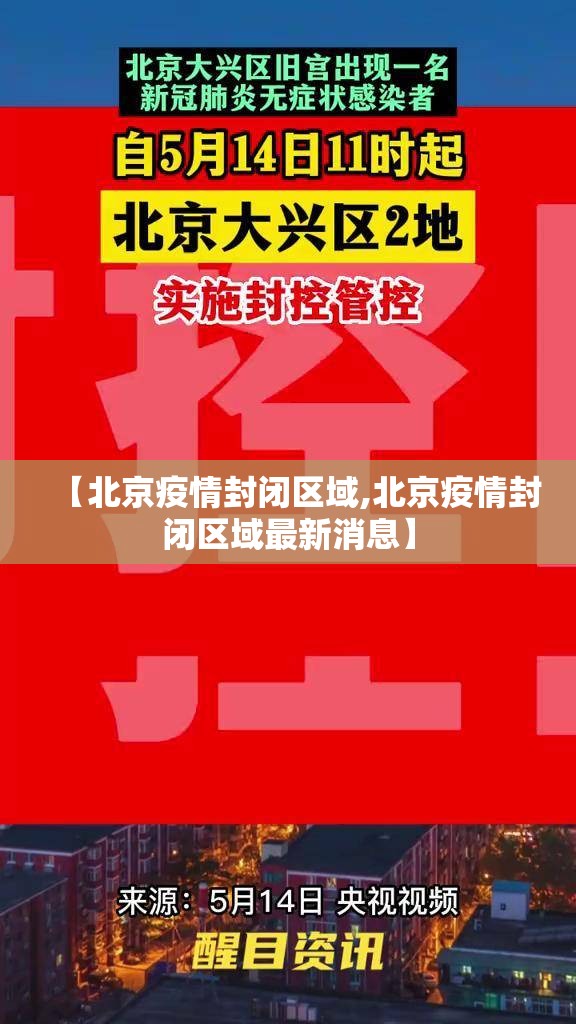

北京的疫情封闭区域通常指出现确诊病例或高风险人群的小区、街道或单位,这些区域会根据疫情风险等级被划分为封控区、管控区和防范区,封控区实行“足不出户”政策,管控区限制人员流动,防范区则加强健康监测,这种分层管理策略旨在最小化对社会经济的影响,同时最大化防控效果,在2022年5月的疫情中,北京对朝阳区、房山区等地的多个小区实施了封闭管理,有效遏制了病毒的扩散。

封闭区域的管理离不开多部门的协同努力,政府部门负责制定政策、调配资源;社区工作者和志愿者执行日常管理,如物资配送、核酸检测和情绪疏导;医疗卫生机构则提供专业支持,这种“自上而下”与“自下而上”的结合,确保了封闭区域的秩序与安全,以北京市朝阳区某封闭小区为例,社区在24小时内就建立了临时物资供应点,通过线上订购、线下无接触配送的方式,保障了居民的基本生活需求,每天一次的核酸检测成为常态,帮助快速筛查潜在病例。

封闭区域的生活并非没有挑战,居民在物理隔离中面临心理压力、生活不便和经济损失,许多打工族因无法外出工作而收入减少,老年人可能面临医疗需求的延误,这些问题提醒我们,疫情防控需更多人性化考量,北京通过设立心理健康热线、提供临时补助和优化医疗服务,努力缓解这些困境,一些封闭社区引入了“绿色通道”,为急症患者安排专人陪护就医,体现了城市的温度。

从更广的角度看,北京疫情封闭区域的管理经验为其他城市提供了借鉴,其成功在于快速响应、数据驱动和公众参与,北京利用大数据和人工智能技术,精准追踪密切接触者,减少不必要的全面封锁,通过媒体和社交平台及时发布信息,增强了透明度,减少了谣言传播,市民的高度配合——如自觉遵守防疫规定、积极参与志愿服务——也是防控成功的关键,这种社会凝聚力,是北京作为首都的独特优势。

但疫情封闭区域也暴露出一些亟待改进的问题,资源分配不均可能导致某些区域服务不足;长期封闭可能加剧社会不平等,北京需进一步优化应急体系,加强基层社区建设,提升公共卫生韧性,封闭区域不仅是抗疫的前线,更是城市治理的试金石,它让我们看到,在危机中,北京如何以坚韧和温度守护每一个生命。

透过北京疫情封闭区域,我们看到的不仅仅是一场防疫战斗,更是一座城市的灵魂:在困境中团结,在挑战中创新,这或许是人类与病毒共存的漫长旅程中,最宝贵的启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏