南京突发本土新冠疫情,引发全国广泛关注,随着Delta变异毒株的快速传播,公众再次将目光聚焦于个人防护措施的有效性,戴口罩作为最基础、最广泛的防护手段,其实际作用成为热议焦点,在南京疫情的背景下,戴口罩究竟有没有用?本文将从科学依据、现实案例、专家观点以及公众行为等多个角度,深入探讨这一问题。

科学依据:戴口罩为何有效?

从病毒传播机制来看,新型冠状病毒主要通过飞沫和空气气溶胶传播,当感染者说话、咳嗽或打喷嚏时,会释放携带病毒的飞沫颗粒,口罩(尤其是医用外科口罩或N95口罩)能够物理阻隔这些颗粒,既减少感染者向外传播病毒,也保护健康者吸入病毒,世界卫生组织(WHO)和各国疾控中心多次强调,戴口罩是减少疫情传播的关键非药物干预措施之一。

针对Delta变异毒株,多项研究显示其传播力更强(病毒载量为原始毒株的1000倍以上),但传播途径未变,戴口罩的有效性并未因病毒变异而打折扣,相反,由于Delta毒株的高传染性,戴口罩显得更为重要,美国疾控中心(CDC)2021年7月发布的报告指出,在Delta毒株流行区,未戴口罩者感染风险是戴口罩者的2-3倍。

南京疫情的现实印证

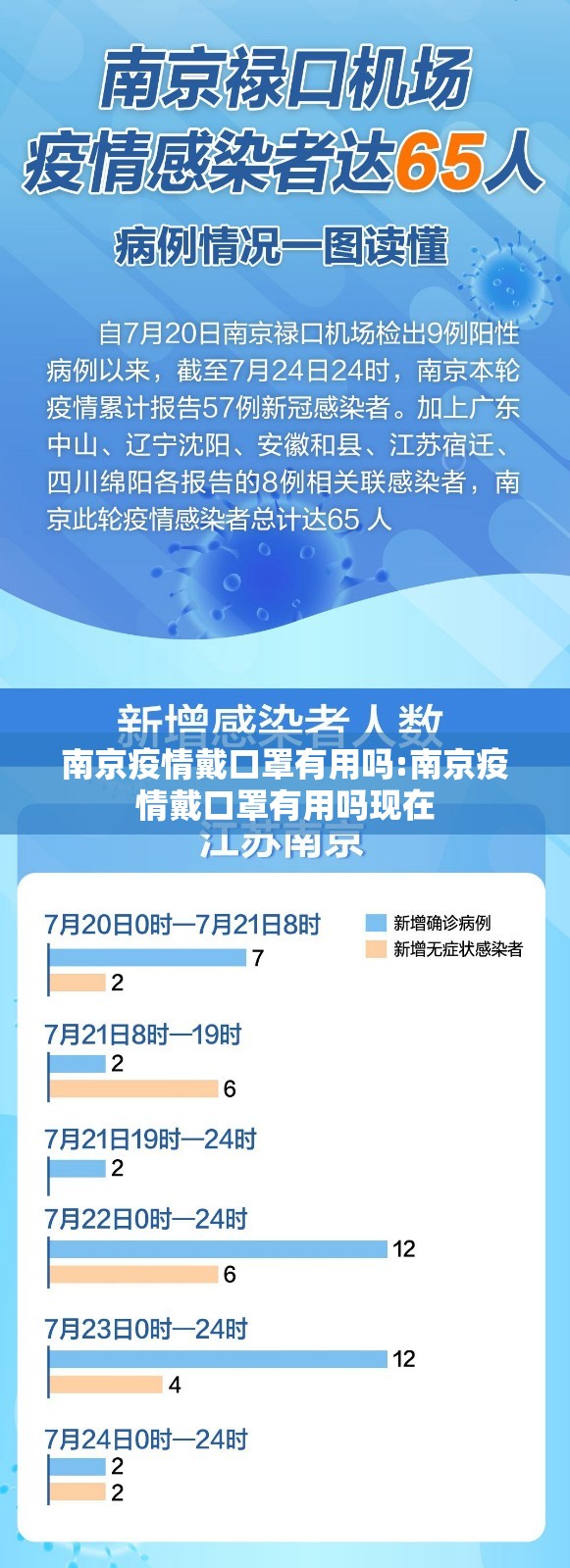

在南京疫情中,戴口罩的作用得到了现实案例的印证,据南京市卫健委通报,本轮疫情早期多发于机场等人员密集场所,但后续流调显示,在严格戴口罩的场景(如户外佩戴口罩的市民)中,感染率显著低于未规范戴口罩的密闭空间(如室内聚餐、不戴口罩的社交活动),某机场工作人员因长时间佩戴口罩,尽管身处高风险环境,仍避免了感染;而部分聚集性感染案例中,不戴口罩的近距离接触是主要传播原因。

南京市政府在疫情发生后迅速强化口罩令,要求公共场所必须佩戴口罩,这一措施与核酸检测、隔离政策相结合,有效遏制了疫情扩散,数据显示,政策实施后,社区传播链得到快速阻断,这说明戴口罩不仅是个人防护手段,更是公共卫生策略的重要一环。

专家观点:口罩是“第一道防线”

中国工程院院士钟南山、张文宏等专家多次公开强调,戴口罩是防控疫情的基础措施,在南京疫情发生后,张文宏指出:“Delta毒株的传播速度极快,但口罩、洗手和社交距离依然是有效的‘老三样’。”世界卫生组织专家也表示,在疫苗接种尚未全覆盖的情况下,口罩是弥补免疫缺口的关键工具。

值得注意的是,专家们同时提醒,口罩需科学佩戴:选择符合标准的医用口罩、完全覆盖口鼻、及时更换(一般4小时一次)、避免触摸口罩外部等,错误佩戴(如露出口鼻或重复使用一次性口罩)会大幅降低防护效果。

公众行为与误区

尽管戴口罩的重要性已被广泛认可,但公众实践中仍存在误区,在南京疫情初期,部分市民因天气炎热或侥幸心理,在公共场所摘口罩、聚集聊天,导致感染风险增加,社交媒体上,也有人质疑:“疫苗都打了,为什么还要戴口罩?”疫苗接种虽能降低重症率,但无法完全阻断传播(尤其是对Delta毒株),戴口罩仍是必要补充。

市场上有部分劣质口罩泛滥,其过滤效率不达标,无法提供有效防护,专家建议,市民应通过正规渠道购买医用外科口罩或KN95/N95口罩,避免使用装饰性口罩或无防护功能的普通布口罩。

口罩有用,但需综合防护

南京疫情再次证明,戴口罩在防控中不可或缺,它简单、经济、高效,既能保护个人,也能减少社区传播,口罩并非“万能盾牌”,需与其他措施结合使用:包括接种疫苗、保持社交距离、勤洗手、加强通风等,只有多管齐下,才能最大限度降低疫情风险。

随着疫情变化,口罩可能长期成为日常生活的一部分,公众应摒弃侥幸心理,以科学态度坚持防护,毕竟,戴口罩不仅是一种习惯,更是一份社会责任——保护自己,也保护他人。

参考文献:

- 世界卫生组织.《口罩使用建议指南》.2021.

- 中国疾控中心.《新型冠状病毒肺炎防控方案》.2021.

- 南京市卫生健康委员会.疫情通报数据.2021年7月.

- CDC."Masks Reduce COVID-19 Transmission." July 2021.

(字数:约920字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏