2021年初冬,哈尔滨新冠疫情再度反复,而比病毒传播更快的是确诊者个人信息在网络上的疯狂扩散,某确诊者的行程轨迹被详细公开后,迅速陷入舆论漩涡:电话号码、家庭住址、工作单位等隐私信息被恶意传播,社交媒体上充斥着“毒王”“千里投毒”等侮辱性标签,甚至有人向其发送恐吓信息,这场针对个体的集体暴力,折射出数字时代下社会伦理与法律意识的深层危机。

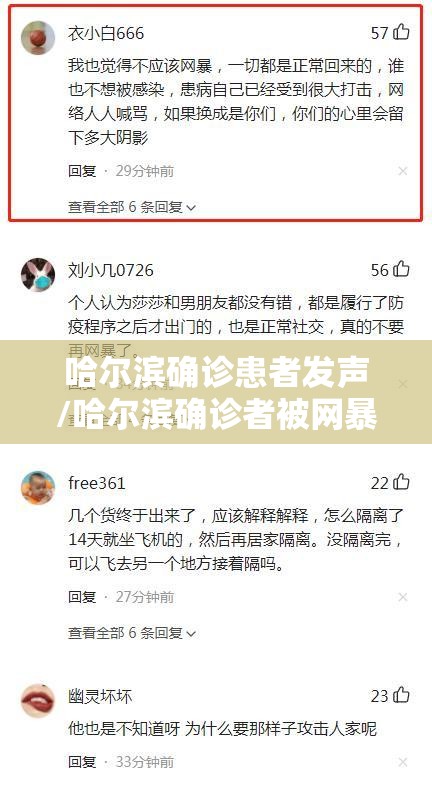

网暴事件并非偶然,在哈尔滨案例中,确诊者因行程轨迹涉及多个公共场所,被部分网友归因为“防疫意识淡薄”,然而流行病学调查显示,其活动完全符合当时防疫政策要求,网络匿名性放大了道德审判的勇气,键盘侠们以“正义”之名行暴力之实,这种群体性失范现象恰如勒庞在《乌合之众》中的警示:“个人一旦成为群体的一员,他的所作所为就不再承担责任。”

值得深思的是,网暴行为往往与性别歧视交织,哈尔滨女性确诊者被曝光后,评论区出现大量对其外貌、私生活的恶意揣测,而男性确诊者则多被指责“不负责任”,这种差异化的暴力形态,暴露出深植于社会的性别偏见,更严峻的是,网暴可能引发“寒蝉效应”——当人们因恐惧网络暴力而隐瞒行程,将直接破坏防疫体系的根基。

从法律视角看,网暴行为已构成多重违法。《网络安全法》明确规定网络信息传播需遵循“合法、正当、必要”原则,《个人信息保护法》则设立专章规范个人信息处理,然而实践中,违法成本过低与维权成本过高的矛盾突出,哈尔滨事件中,虽然当地网信办及时清理了600余条违法信息,但真正受到法律制裁的施暴者寥寥无几。

疫情防控需要全社会协同,而网暴正在破坏这种协同基础,心理学研究表明,被网暴者会出现创伤后应激障碍(PTSD)、抑郁等心理问题,哈尔滨确诊者在接受媒体采访时表示:“比病毒更可怕的是陌生人的恶意。”这种心理创伤可能长期影响个体参与社会公共事务的意愿,形成恶性循环。

要斩断网暴链条,需构建多元共治体系,平台方应完善实时监测机制,采用AI技术识别恶意信息;执法部门需建立网暴案件快速响应通道,探索“一键取证”等技术手段;教育系统则应加强网络素养教育,将尊重隐私、反对暴力纳入公民教育体系,正如哈尔滨师范大学社会学教授王颖所言:“防疫不仅是医学战斗,更是人性考验。”

在全球抗疫的背景下,中国多个城市已做出有益尝试,深圳早在2020年就出台规定,禁止任何单位和个人泄露确诊者隐私;上海警方曾对发布确诊者隐私的违法人员处以行政拘留,这些实践表明,依法防疫与人文关怀完全可以并行不悖。

当我们为哈尔滨确诊者遭受的网暴而愤慨时,更应意识到:每一次键盘敲击都可能成为压垮他人的雪花,在疫情防控常态化的今天,我们需要的是科学精神与人文关怀的双重护航,而非以正义之名的网络暴力,只有守住法律的底线、人性的温度,才能真正构筑起抵御病毒的钢铁长城。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏