2021年夏天,新冠疫情再次突袭中国,7月,南京禄口国际机场成为疫情传播的枢纽,Delta变异株迅速扩散至多个省份;几乎在同一时间,沈阳也报告了与南京关联的确诊病例,两座城市相继进入紧急防控状态,沈阳与南京,一北一南,相距超过一千五百公里,却因疫情被紧密联系在一起,这两座城市的抗疫经历,不仅反映了中国疫情防控的复杂性与艰巨性,更折射出不同地域在应对公共卫生危机时的策略、挑战与启示。

南京的疫情始于7月20日,禄口机场的工作人员在定期核酸检测中被发现阳性,随后病毒快速传播至江苏多个城市及全国多地,作为经济重镇和交通枢纽,南京的疫情迅速演变为一场跨区域挑战,政府迅速采取行动,实施大规模核酸检测、局部封锁和旅行限制,但Delta变异株的高传染性仍让防控工作面临巨大压力,南京的抗疫凸显了现代化城市在全球化背景下的脆弱性——国际机场、密集人流和高度互联的经济活动,使得疫情极易扩散,南京的响应也展示了中国城市的应急能力:在短短两周内,全市完成多轮核酸筛查,精准追踪密接者,并利用数字化手段如健康码和行程码强化管理,这些措施虽初期受到资源调配和公众沟通的挑战,但最终有效控制了疫情蔓延。

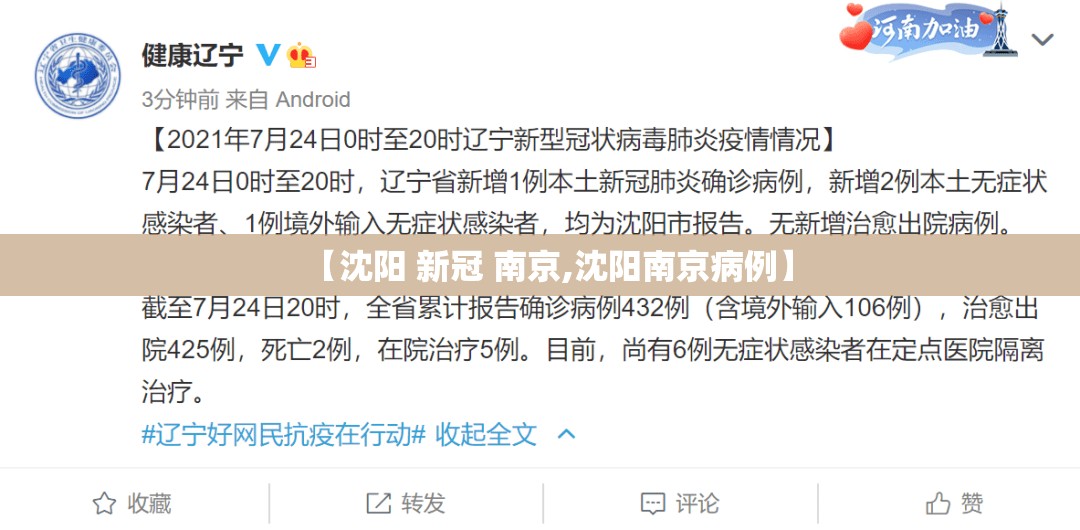

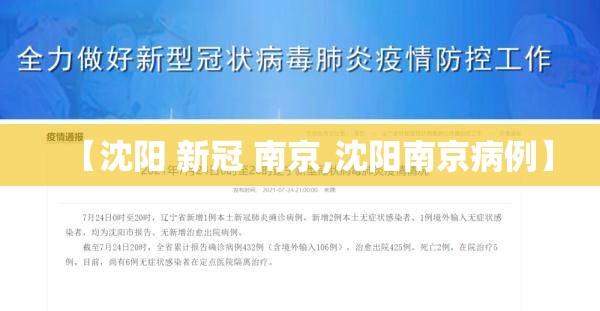

沈阳作为东北的重要中心城市,也因南京疫情的输入而进入高度警戒,7月底,沈阳报告了与南京关联的确诊病例,立即启动应急机制,与南京不同,沈阳的疫情规模较小,但防控力度并未松懈,沈阳借鉴了2020年初的抗疫经验,快速实施社区封闭管理、扩大检测范围,并强化对公共场所的管控,作为老工业基地,沈阳的社会结构更显传统,社区组织和基层动员在抗疫中发挥了关键作用,志愿者、社区工作人员和市民的高度配合,使得沈阳在较短时间内切断了传播链,未出现大规模爆发,沈阳的应对强调了中国防控策略的适应性——针对不同城市的特点,采取差异化措施,既避免过度防控带来的经济和社会成本,又确保疫情不失控。

两座城市的抗疫经历,虽背景各异,却共同揭示了中国疫情防控的核心要素:快速响应、科学精准和全民参与,南京展现了应对突发大规模疫情的现代化手段,如大数据追踪和规模化检测;沈阳则体现了传统社区动员在维稳中的重要性,这两者的结合,正是中国抗疫模式的成功之处——不仅依靠技术和管理,更依赖于社会共识和集体行动,挑战也同样明显,在南京,初期信息透明度和资源分配曾引发公众质疑;在沈阳,经济活动和日常生活的暂停带来了局部阵痛,这些提醒我们,疫情防控永远在平衡生命健康与社会运行之间寻找最优解。

从更广阔的视角看,沈阳与南京的抗疫对话不仅是中国的缩影,也是全球疫情的镜像,Delta变异株的传播表明,疫情无国界,任何地区的失控都可能引发全球涟漪,两座城市的经验强调,抗疫需要多层次协作:国际社会需共享数据和策略,国家层面需统筹资源,地方政府需灵活实施,而公民需保持理性和配合,面对可能出现的新的变异株或公共卫生危机,这种整体性思维将愈发关键。

沈阳与南京,两座城市因疫情而联结,因抗疫而成长,它们的经历告诉我们,危机既是挑战,也是变革的催化剂,通过总结这些经验,我们不仅能更好地应对未来,还能构建更具韧性的社会系统——一个在不确定性中依然稳健前行的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏