河南最新颁布的疫情防控条例像一枚投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,这部被冠以“史上最严”之名的规章,将个人瞒报行程行为的法律代价提升至前所未有的高度——不仅面临巨额罚款,甚至可能承担刑事责任,当无人机在郑州上空盘旋扫描未戴口罩的市民,当健康码系统无声地收集每个公民的行踪数据,一个尖锐的问题浮出水面:在公共卫生安全的天平上,个体自由与尊严的砝码究竟还剩几许重量?

河南新规绝非孤立现象,而是国家治理数字化转型的缩影,通过建立完善疫情防控管理责任制度,推行“互联网+监管”模式,这套系统实现了对病毒传播链的精准狙击,从表面观之,冷冰冰的条款编织成一张密不透风的防控网络:公共场所必须执行双码联查,重点人群实施闭环管理,跨区域流动需持核酸阴性证明,这些措施构成福柯笔下“环形监狱”的现代版本——每个公民既是监视者又是被监视者,在无形规训中自我审查。

然而规则的刚性执行常常遭遇生活世界的柔性抵抗,郑州某小区居民为探望独居老母,不得不与保安展开猫鼠游戏;洛阳小餐馆老板为维持生计,在扫码查验时选择性地“眼盲”,这些日常实践中的微小抗争,暴露出绝对理性设计的政策与复杂社会现实间的深刻张力,当防控要求与人的基本情感需求、生存需求产生冲突时,规则的正当性便开始接受严峻考验。

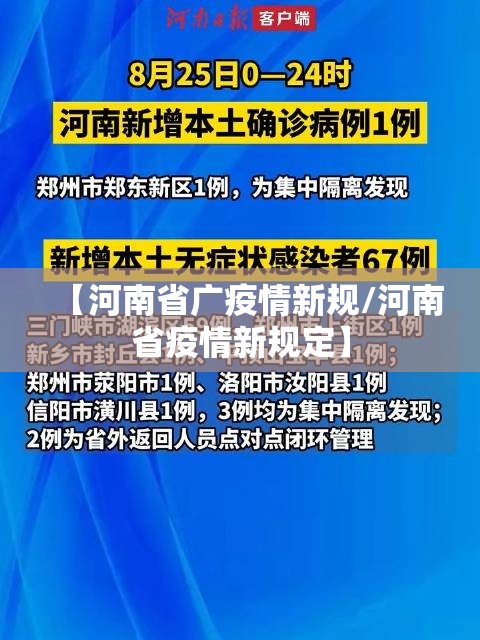

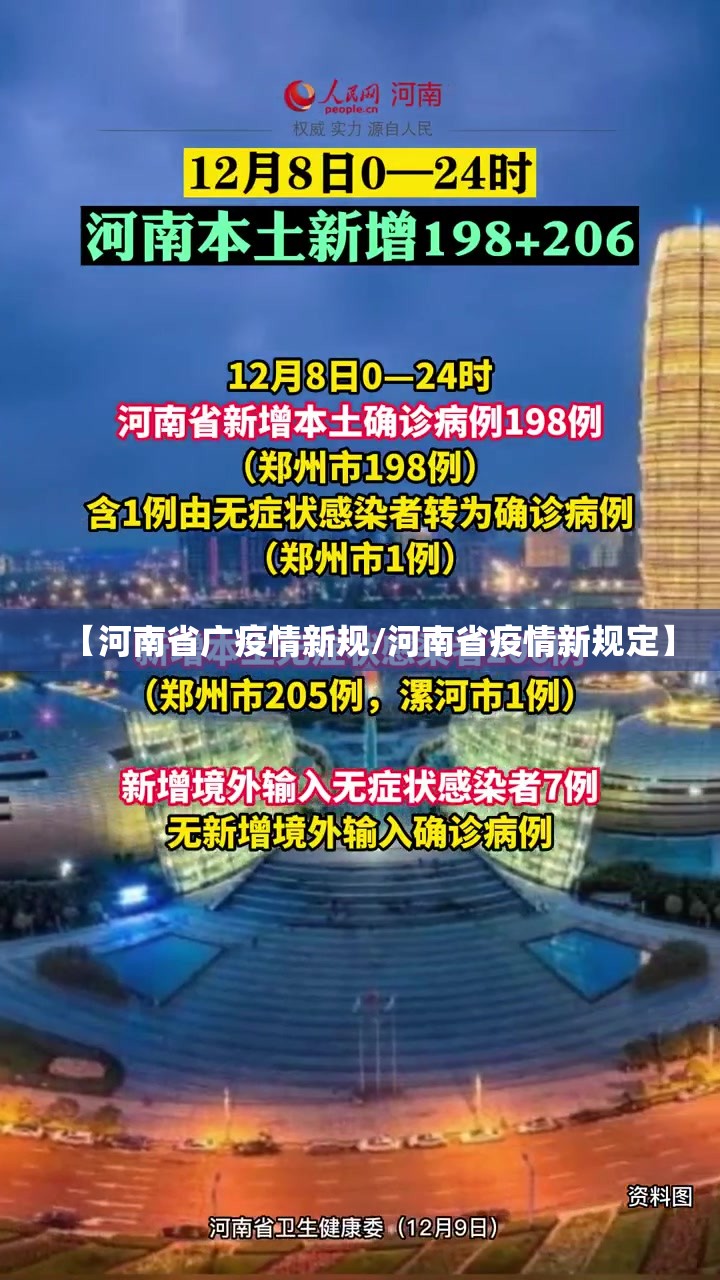

河南案例折射出中国式治理的独特悖论:一方面依靠技术赋能实现惊人效率,七天建成隔离方舱,两小时完成万人核酸;基层执行中不时显现的机械化倾向,催生了“孕妇因核酸延误流产”、“老人不会扫码被拒医院门外”等令人心痛的场景,这种效率与人文之间的失衡,揭示出技术理性无限扩张可能带来的异化风险——当人从防疫的主体异化为防控的对象,工具价值便凌驾于人的价值之上。

疫情防控本质上是风险社会的典型治理情境,其中蕴含着自由与安全这一永恒的政治哲学命题,河南新规试图通过强化社会控制来消解不确定性,这种思路延续了“以确定性应对不确定性”的传统治理智慧,然而现代风险理论提醒我们,真正的治理艺术不在于消除风险,而在于在风险与自由之间寻找动态平衡点,过度追求绝对安全,反而可能导致系统韧性下降,甚至引发更大的次生风险。

面对奥密克戎变异株的复杂挑战,河南防疫正在探索第三条道路:在保持防控力度的同时,越来越多的社区开始组织志愿者为独居老人提供代办服务;部分街道试点“绿色通道”机制,保障特殊医疗需求;大数据平台增设隐私保护功能,限制个人信息滥用,这些细微调整表明,治理思维正在从单纯的技术控制,转向更具包容性的韧性治理——既承认系统脆弱性的客观存在,又通过社会合作与人文关怀来增强系统应对冲击的能力。

河南的防疫实践犹如一个多棱镜,折射出中国现代化进程中的深层命题:我们如何在享受技术治理红利的同时,防止工具理性对生活世界的殖民?如何在维护集体安全的同时,守护个体不可剥夺的尊严?或许真正的智慧不在于在自由与安全之间做出非此即彼的选择,而在于培育一种能够容纳矛盾张力的治理哲学——既要有数字铁笼的效率,更要保留人性微光的温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏