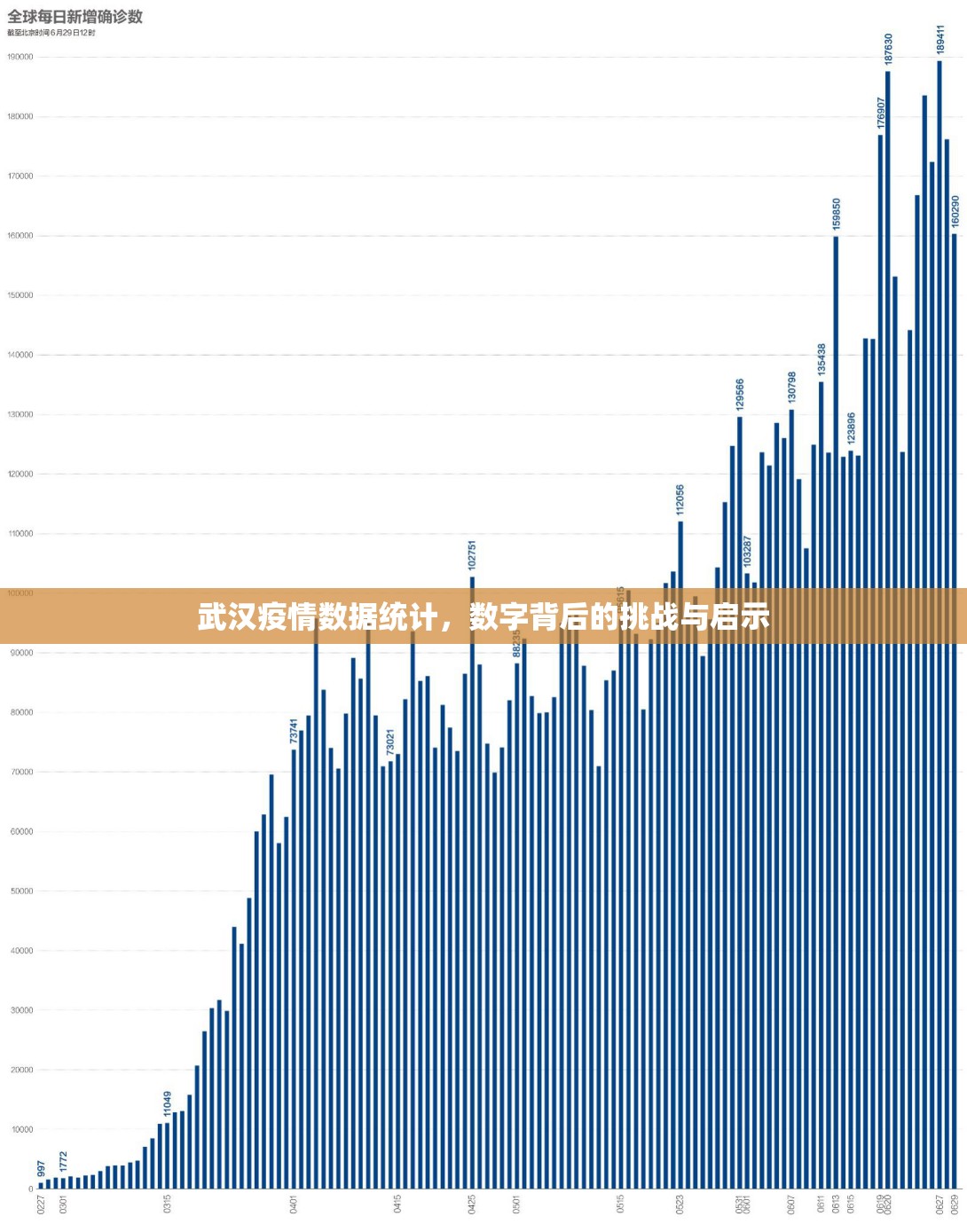

2020年初,突如其来的新冠疫情以武汉为中心迅速蔓延,成为全球关注的焦点,在这场与病毒赛跑的战役中,疫情数据统计扮演了至关重要的角色,它不仅是政府决策和资源配置的科学依据,也是公众了解风险、参与防控的基础,武汉的疫情数据统计工作,从初期的混乱到后期的系统化,折射出中国在公共卫生危机中的应对能力与改进空间,本文将深入探讨武汉疫情数据统计的历程、方法、挑战及其对未来的启示。

疫情数据统计的初期挑战

疫情爆发初期,武汉面临数据统计的巨大压力,由于新冠病毒的隐蔽性和快速传播性,确诊案例激增,医疗资源紧张,导致数据收集和处理出现滞后和误差,早期,官方通报的病例数主要依赖于核酸检测结果,但受限于检测能力不足和试剂盒短缺,许多疑似患者无法及时确诊,这使得实际感染人数可能被低估,数据统计还面临口径不统一的问题:不同医院和机构使用不同的标准记录病例,导致信息碎片化,初期仅统计核酸检测阳性者,而忽略了临床诊断病例,这在一定程度上影响了数据的全面性。

社会舆论和公众焦虑进一步放大了数据统计的挑战,许多人通过社交媒体分享个人经历,质疑官方数据的准确性,这种“数据信任危机”凸显了透明度和及时性的重要性,为应对这一问题,中国政府迅速调整策略,加强数据整合和公开,并引入信息技术手段提升统计效率。

数据统计体系的建立与优化

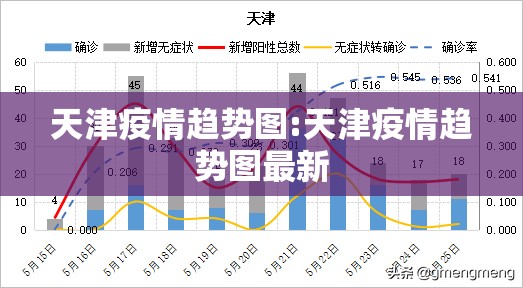

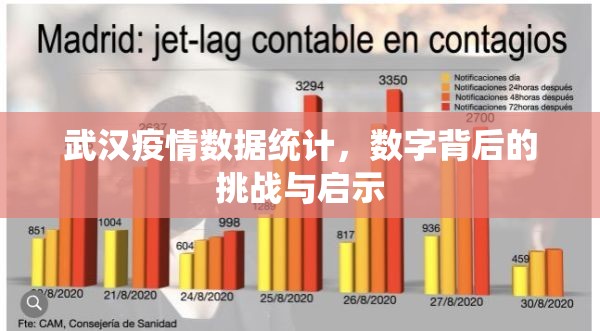

随着疫情发展,武汉逐步建立起更为完善的疫情数据统计体系,关键措施包括统一数据标准、扩大检测范围、以及利用数字化工具,2020年2月,武汉市将临床诊断病例纳入统计范围,使数据更贴近实际情况,政府推动了大规模核酸检测和流行病学调查,通过“应检尽检”策略,大幅提升了数据覆盖面和准确性。

数字化技术的应用成为数据统计的亮点,武汉市依托健康码和行程追踪系统,实时收集人员流动和健康信息,为疫情监测提供了动态数据支持,大数据分析帮助识别高风险区域和人群,助力精准防控,每日疫情发布会成为数据公开的重要渠道,通过定期通报新增病例、治愈率、死亡率等指标,增强了公众知情权和社会监督。

这些优化措施不仅提升了数据质量,还强化了决策的科学性,基于数据模型,武汉实施了封城和方舱医院建设等关键举措,有效控制了疫情扩散,数据统计的改进,体现了中国在危机中学习与适应的能力。

数据统计的局限性与反思

尽管武汉疫情数据统计在后期取得显著进展,但仍存在局限性,数据统计受限于医疗资源和人为因素,在疫情高峰期间,医疗系统超负荷运转,可能导致部分病例漏报或误报,数据公开的透明度虽有所提升,但初期信息延迟曾引发争议,这提醒我们在未来危机中需更注重及时性和开放性。

另一个重要反思是数据的社会影响,疫情数据不仅是数字,更关系到公众心理和行为,死亡率数据的波动可能引发恐慌或放松警惕,因此如何科学解读和传播数据成为关键,武汉的经验显示,数据统计需要与公共卫生教育相结合,以增强社会韧性。

对未来的启示

武汉疫情数据统计为全球公共卫生提供了宝贵经验,它强调了数据基础设施的重要性,各国应投资于实时数据收集和分析系统,以便在危机中快速响应,透明化和国际合作至关重要,疫情数据共享可以帮助全球科学家协同研究,加速疫苗和药物开发,数据伦理问题不容忽视——在利用个人数据时,需平衡公共卫生需求与隐私保护。

从武汉到全球,疫情数据统计不仅是技术问题,更是治理能力的体现,通过总结武汉的经验,我们可以更好地应对未来可能出现的健康危机,构建更具韧性的社会。

武汉疫情数据统计是一面镜子,映照出人类面对灾难时的努力与进步,从初期的挑战到后期的优化,每一步都凝聚着无数人的智慧与付出,这些数据背后,是生命的重量和社会的团结,我们需以更科学、透明和人文的态度对待数据,让它在保护人类健康中发挥更大作用。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏