初秋的成都,街头行人匆匆,口罩成为标配,在疫情防控常态化的背景下,一张不断更新的“四川省疫情分布地图”正悄然影响着千万人的生活,这张地图不仅是冰冷的数据呈现,更是政府决策、医疗资源调配和公众自我防护的重要依据。

疫情分布地图的绘制逻辑

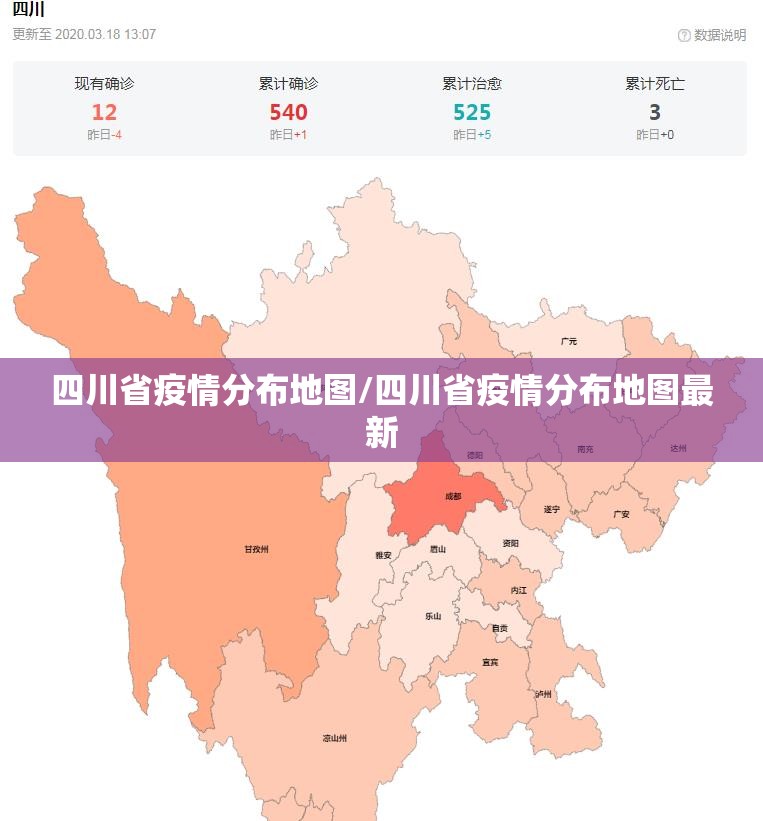

四川省疫情分布地图通常以行政区划为基本单元,采用颜色深浅或符号大小来表示不同地区的疫情严重程度,地图会标注确诊病例分布、风险等级区域、核酸检测点和疫苗接种中心等信息,成都平原经济区、川南经济区、川东北经济区、攀西经济区和川西北生态示范区五大区域因人口密度、经济活动和交通条件的不同,呈现出差异化的疫情分布特征。

从技术层面看,这张地图依托于大数据、地理信息系统(GIS)和云计算技术,疾控部门通过收集核酸检测结果、流调信息和社区报告,近乎实时地更新疫情数据,再通过可视化技术转化为直观的地图语言,公众可以通过天府健康通、各级政务平台或媒体渠道获取最新版本的疫情地图。

区域分布特征与影响因素

分析近期四川省疫情分布,不难发现一些明显特征,成都作为人口超过2000万的超大城市,病例数量相对较多,但得益于强大的医疗资源和快速响应机制,疫情通常能够较快得到控制,川南地区的泸州、宜宾等城市因地处川渝黔结合部,人员流动频繁,偶尔会出现输入性疫情引发的局部传播。

川东北地区如南充、达州等地,农村地区比例较高,医疗资源相对薄弱,一旦发生疫情,传播风险较大,2022年夏季,川东北某县就曾因农村聚集性活动导致疫情扩散,最终通过快速封控和大规模核酸检测得以控制,而川西北高原地区地广人稀,疫情输入风险主要来自旅游活动,具有明显的季节性特征。

交通枢纽城市、边境口岸地区和人口密集区的疫情风险明显高于其他地区,成渝双城经济圈建设带来的频繁人员交流,既促进了经济发展,也为疫情防控带来了挑战,西昌、广元等交通节点城市常常需要面对输入性疫情的压力。

地图背后的防控体系

疫情分布地图不仅仅是信息的呈现,更是整套防控体系的直观反映,四川建立了“省-市-县-乡-村”五级联动的疫情防控机制,疫情地图为这个机制提供了决策支持。

当某地出现疫情时,地图上的颜色变化会触发相应的应急响应,低风险地区为绿色,实施常规防控;中风险地区转为黄色,加强公共场所管控;高风险地区变为红色,采取封控管理,这种分级分类精准防控的策略,最大限度减少了疫情对经济社会的影响。

医疗资源的动态调配也依托于疫情分布地图,2021年,四川开发了“疫情医疗资源调度系统”,根据地图上疫情分布情况,预测各地医疗资源需求,提前调配医护人员、核酸检测能力和医疗物资,这种基于地理信息的资源调度模式,在多次疫情应对中被证明是高效可行的。

公众参与与社会治理

疫情分布地图不仅是官方工具,也成为了公众自我防护的指南,许多四川居民已经养成了每天查看疫情地图的习惯,根据地图上的风险区域调整自己的出行计划,这种基于信息的自觉防控,形成了群防群控的社会基础。

地图上的每一个点位背后都是活生生的人和生活,成都某小区被划为中风险地区时,社区居民自发组织起志愿者队伍,配合防疫工作;凉山州某偏远村庄出现疫情时,村民通过手机上的地图了解疫情形势,主动取消赶集活动,这些微观层面的响应,共同构筑了宏观防控体系的社会基础。

四川省疫情分布地图的应用也面临一些挑战,如何保护患者隐私避免社会歧视,如何确保偏远地区信息的及时更新,如何防止地图数据被误解滥用,这些都是需要持续改进的问题。

随着技术的进步,疫情地图可能会更加精准和智能,通过融入人口流动数据、环境样本检测结果等多源信息,地图的预测功能将得到加强,实现从“事后反应”向“事前预警”的转变。

四川省疫情分布地图是我们与病毒斗争的缩影,它记录着挑战,也承载着希望,在这张不断变化的地图上,我们看到了疫情的严峻,也更清晰地看到了科学防控的路径和人与人之间的守望相助,每一次地图上风险区域的“由红转黄”、“由黄转绿”,都是无数人共同努力的结果。

这张地图最终将会成为历史档案,但它所代表的精准防控思维和科学治理理念,将会持续影响四川未来的公共卫生体系建设,当我们的目光在地图上移动,寻找安全区域时,我们也在寻找一种平衡——在疫情防控与正常生活之间,在个体自由与集体责任之间,在不确定性与希望之间。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏