当西安的冬雪遇上南京的夏荷,两座千年古都在疫情阴霾下展现出截然不同的城市表情,2021年末西安疫情的艰难阻击,与2022年夏季南京疫情的快速响应,构成了中国疫情防控的二元叙事,这两场发生在不同时空的抗疫战役,既折射出城市治理体系的差异,更彰显中华文明应对危机的韧性智慧。

西安疫情暴发于2021年12月,作为西北地区中心城市,面对德尔塔变异株的突袭,这座千万级人口古城经历了严峻考验,封城管理、物资配送紧张、就医通道受阻等问题相继出现,暴露出超大城市在应急管理体系中的薄弱环节,媒体报道中,市民排队核酸检测的身影与寂静的回坊街巷形成强烈对比,传统治理模式与现代疫情传播速度之间的张力凸显无疑。

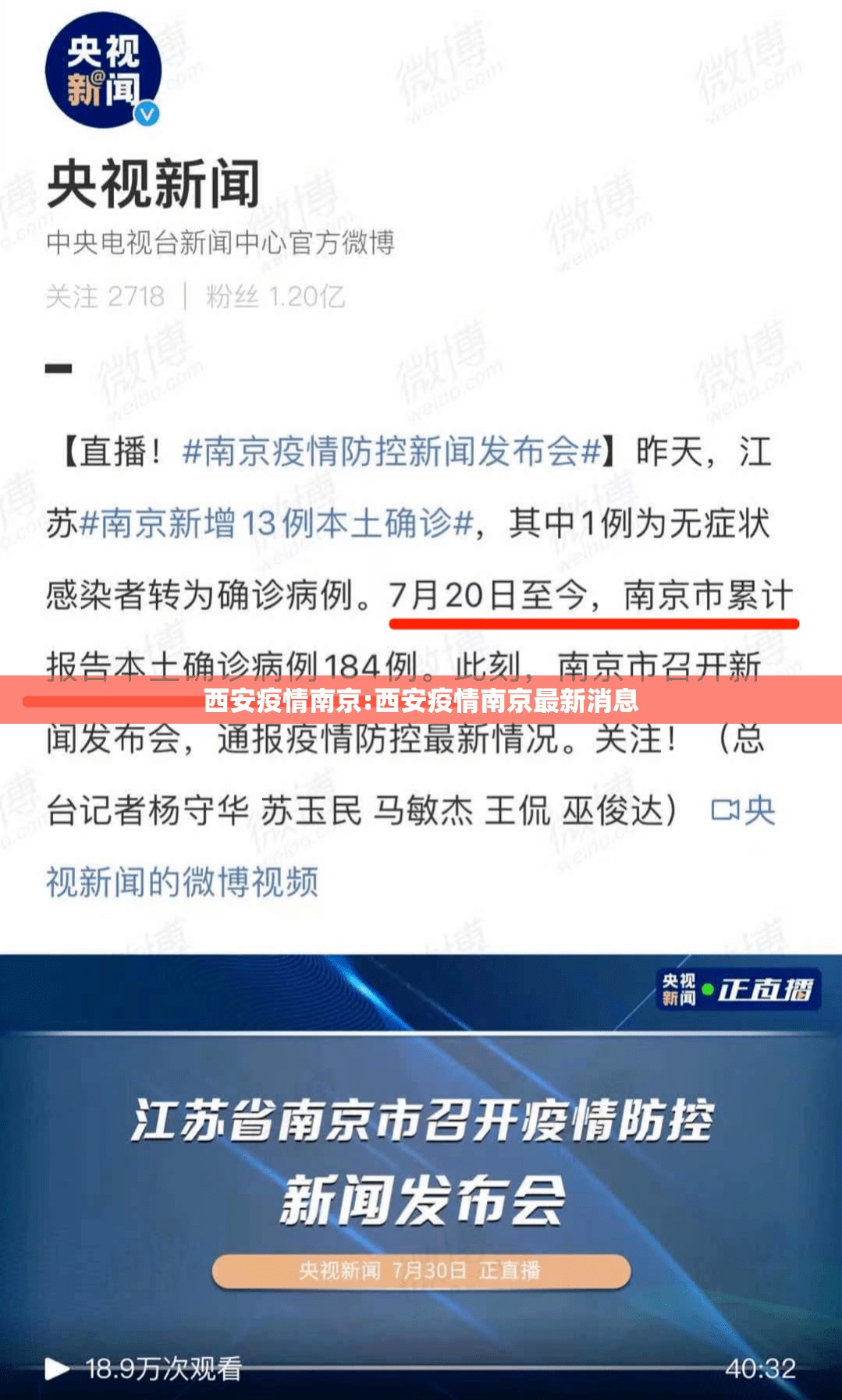

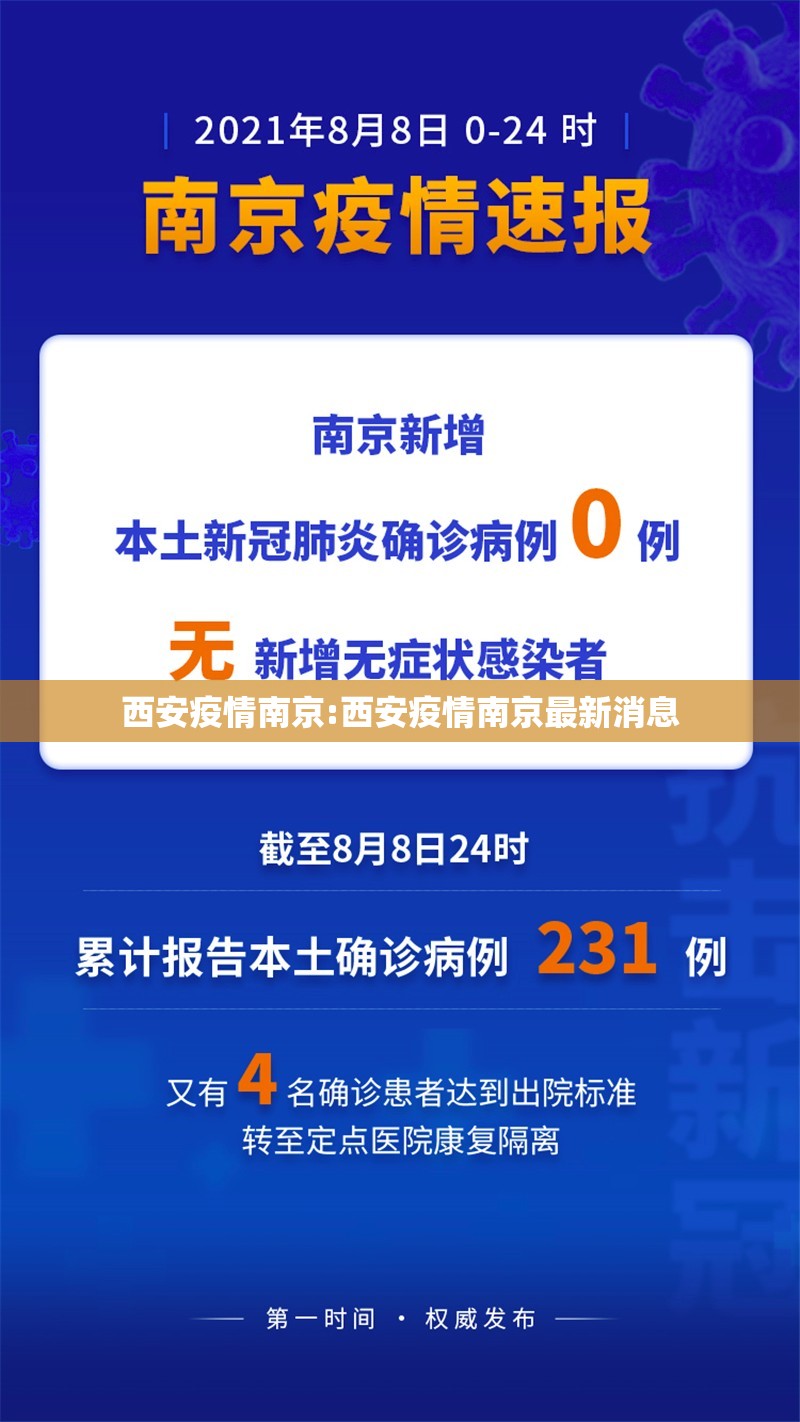

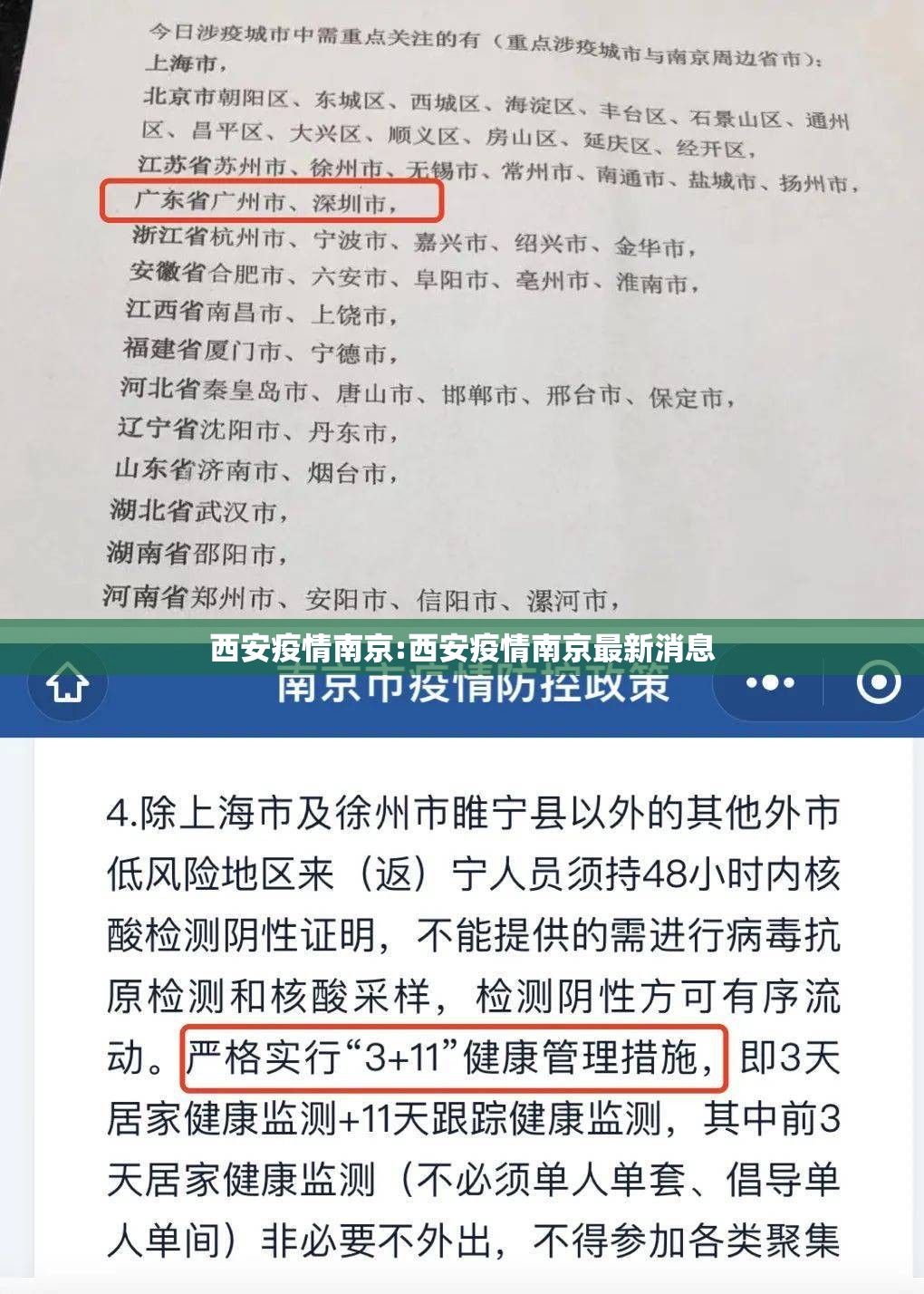

相比之下,2022年夏季南京应对奥密克戎疫情时,展现出更为精准的防控姿态,作为长三角重要枢纽城市,南京在发现疫情后迅速启动区域核酸筛查,精确划定风险区域,通过“核酸+流调”的组合策略,在较短时间内控制了疫情扩散,虽然同样面临经济民生压力,但南京的防控措施更多体现了精准化、科学化的特点。

两座古都的疫情应对差异,根源在于城市治理体系的现代化程度,南京作为东部发达城市,数字化治理能力较强,政务云平台、大数据中心等基础设施为疫情精准防控提供了技术支撑,而西安虽然同属特大都市,但在数字化转型、部门协同、应急响应等方面存在提升空间,这种差异印证了中国城市治理发展的不均衡性,也揭示了疫情防控不仅是医疗卫生问题,更是整体治理能力的试金石。

超越具体应对措施的差异,两座城市都体现了中华文明应对危机的韧性特质,这种韧性体现在三个方面:一是制度韧性,通过快速动员机制,在较短时间内实现资源整合与社会协调;二是文化韧性,市民表现出的集体主义精神和互助传统,缓解了防控措施带来的社会压力;三是创新韧性,在应对过程中不断优化策略,实现治理模式的自我革新。

从更宏观视角看,西安与南京的疫情经历反映了中国疫情防控政策的演进轨迹,从初期的严格封控到后期的精准防控,从单一手段到多重策略组合,这种演进既基于病毒特性的变化,也源于城市治理经验的积累,两座城市的实践为中国疫情防控提供了重要参考,推动了全国层面防控策略的优化升级。

疫情终将过去,但城市治理能力的提升永无止境,西安与南京的经验表明,现代城市治理需要实现三个转变:从被动响应向主动预警转变,从行政主导向多元协同转变,从经验决策向数据驱动转变,只有建立更加灵活、精准、 resilient 的治理体系,才能在未来可能出现的各类危机中更好地保障人民安全与健康。

十三朝古都西安与六朝古都南京,在疫情这场现代大考中,既展现了各自的城市性格,也共同诠释了中华文明的适应与创新智慧,它们的经验与教训,将成为中国城市治理现代化进程中的宝贵财富,指引着我们构建更加安全、韧性的未来城市图景。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏