初春的吉林省新冠疫情通报再次引发关注,远在千里之外的台北市也持续更新着疫情防控措施,这两座分处海峡两岸的城市,虽然政治体制与社会环境不同,却面临着相同的敌人——新冠病毒,它们的防疫策略与公共通知机制,折射出不同社会结构下公共卫生应对的异同,也为我们提供了宝贵的比较视角。

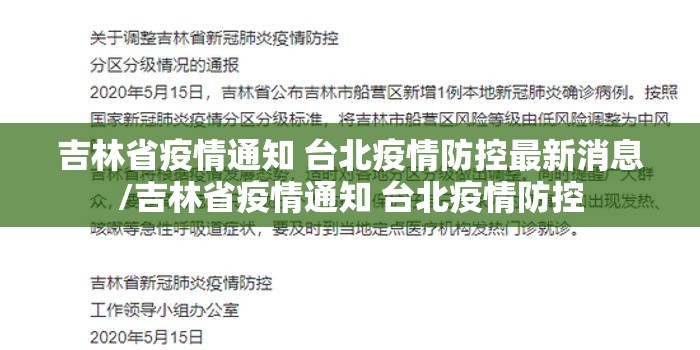

吉林省疫情通知系统展现了中国大陆集中统一的防疫特色,当吉林出现疫情,迅速启动应急机制,通过各级政府官网、主流媒体、社区公告等多渠道发布权威信息,通知内容通常包括确诊病例轨迹、风险区域划分、核酸检测安排和管控措施,语言简洁明确,指令具体可操作,这种高效集中的通知体系确保了信息的一致性、准确性和及时性,有利于快速阻断传播链,但也对基层执行力和资源调配提出了极高要求。

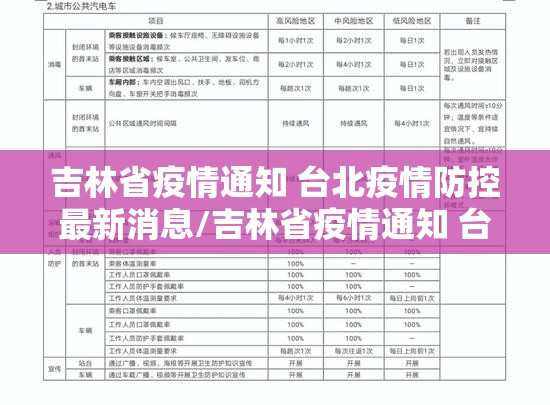

台北疫情防控则呈现了另一种风貌,作为台湾地区的中心城市,台北市采取的是精准防控与公众自律相结合的策略,疫情通知除了通过官方渠道发布外,更大量借助社交媒体、即时通讯软件等多元平台,内容上更注重解释性、建议性和互动性,台北市民通常能够获取详细的疫情数据分析、风险评估和具体防护建议,而非简单的指令性通知,这种模式尊重市民自主判断能力,但在执行统一性方面可能面临挑战。

两地的疫情通知差异背后是更深层的公共卫生治理理念差异,吉林模式体现了“生命至上、举国同心”的集体主义防疫理念,强调统一指挥、协调联动,能够快速实现大规模筛查和隔离;台北模式则更多反映了基于个体权利和社会参与的防控思路,注重精准施策和经济社会正常运行的平衡,这两种模式各有利弊,没有绝对的优劣之分,只有适合特定社会文化环境的相对适应性。

值得思考的是,这两种防疫通知模式正在相互借鉴与融合,吉林省近期的疫情通知中增加了更多科普内容和解疑答惑环节,注重缓解公众焦虑;台北市则强化了疫情数据的标准化和指令的明确性,提高了防控效率,这种趋同现象表明,面对全球大流行,不同社会制度下的防疫策略正在相互学习,取长补短。

从吉林到台北的疫情防控经验告诉我们,有效的疫情通知不仅需要权威准确,还需要考虑受众接受度和社会适应性;不仅需要科学严谨,还需要人文关怀和心理支持,未来的公共卫生危机应对,或许会发展出更加融合集体效率与个体尊重、统一指令与多元传播的新型通知机制。

疫情无边界,病毒不分政治立场,吉林与台北的防疫实践共同丰富了人类应对公共卫生危机的经验宝库,当我们跨越意识形态差异,纯粹从公共卫生角度审视这两座城市的疫情通知与防控措施时,看到的不仅是策略差异,更是人类面对共同挑战时的智慧与韧性,这种跨越海峡的防疫思考,或许能为未来全球公共卫生治理提供更多启示与可能。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏