七月的中国,两场突如其来的灾难牵动人心,一边是南京禄口国际机场引发的Delta变异毒株传播,一边是郑州遭遇“千年一遇”的特大暴雨,疫情与洪水同时袭来,考验着中国的应急能力与社会韧性。

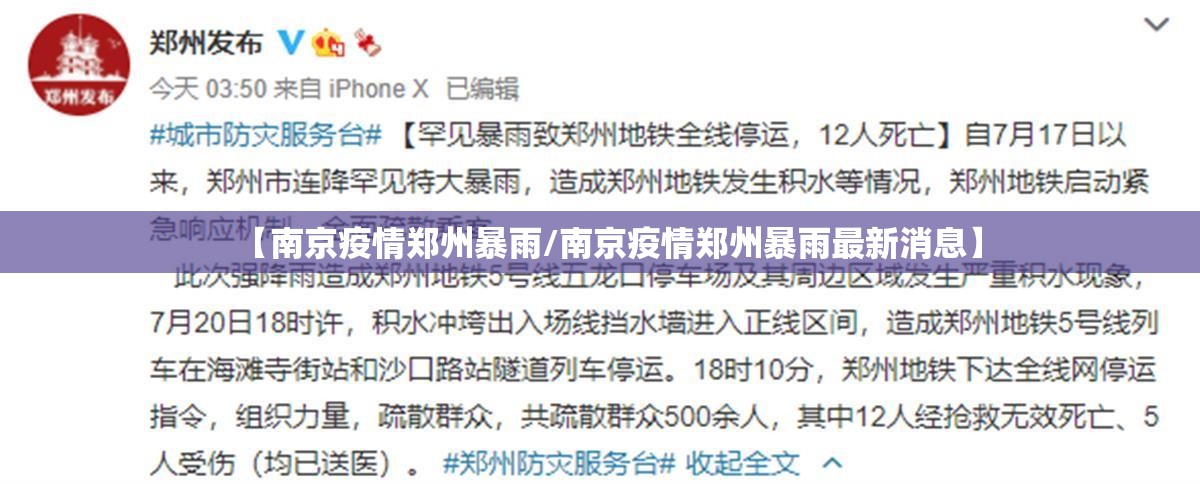

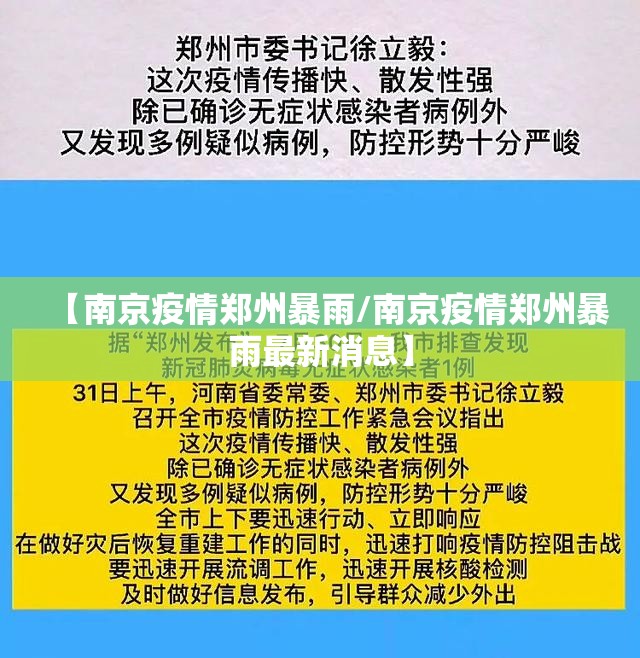

南京疫情始于7月20日,禄口机场定期核酸检测发现9例阳性结果,Delta变异株以其极强的传染性迅速扩散,短短两周内,疫情已蔓延至全国多个省份,郑州暴雨则发生在7月20日,一小时内降雨量达201.9毫米,突破中国大陆小时降雨量历史极值,街道成河,地铁被淹,数十万人受灾。

两场灾难表面看似毫不相干,却共同揭示了中国在现代化进程中面临的系统性风险,全球化时代,国际机场成为疫情传播的枢纽节点;城市化进程中,极端天气事件与城市基础设施脆弱性形成致命组合,这些风险交织叠加,构成了现代社会的复杂挑战。

面对危机,中国的应急管理系统展现出双重面貌,南京疫情初期确实暴露出机场管理的漏洞和应急响应的迟缓,信息发布不及时引发了一定程度的公众焦虑,郑州暴雨中,消防队员连夜营救被困群众,普通市民自发组织救援队,民间力量迅速动员,展现出强大的社会自救能力。

从更深层次看,这两场灾难检验了中国社会的韧性,南京市民有序排队进行多轮核酸检测,医护人员在酷暑中坚守岗位;郑州市民打开家门收留陌生人,商家免费提供食宿,网民通过网络平台协助救援信息对接,这些点点滴滴的微光,汇聚成度过黑暗的力量。

科技在两次灾难应对中扮演了关键角色,健康码和大数据追踪为疫情控制提供技术支持,无人机和卫星通信在暴雨救援中发挥重要作用,但技术并非万能,南京疫情中系统一度崩溃,郑州暴雨中通信中断暴露了技术依赖的脆弱性,如何在利用技术优势的同时,保持非技术手段的应急能力,成为重要课题。

两场灾难也引发了对发展模式的再思考,疫情防控凸显出公共卫生体系建设的长期性,而城市内涝则警示必须将气候韧性纳入城市规划,未来中国需要更好地平衡发展与安全,经济增长与风险防范。

灾难无情人有情,从南京到郑州,从疫情到暴雨,中国人再次展现出“一方有难,八方支援”的团结精神,全国各地医疗队驰援南京,救援队伍奔赴郑州,普通民众通过各种方式贡献自己的力量,这种共情与互助,正是文明社会最宝贵的财富。

南京疫情和郑州暴雨终将过去,但留下的经验和教训值得长期铭记,建立健全的应急管理体系,提升全社会抗风险能力,培养公民自救互救意识,这些任务比任何时候都更加紧迫,在不确定性与风险增多的时代,唯有从每次危机中学习,才能构建更加安全、更有韧性的社会。

风雨过后,必有彩虹,两场灾难让我们看到脆弱,也更让我们看到力量——那种在困境中相互扶持、共渡难关的人类精神光芒,这种力量,正是我们面对未来任何挑战的最大底气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏