随着全球疫情形势的逐步缓和,人们开始关注未来可能出现的公共卫生挑战,上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其公共卫生安全一直备受瞩目,一个问题自然浮现在许多人脑海中:上海在2026年会爆发疫情吗?要回答这个问题,我们需要从科学预测、城市防控能力、全球疫情趋势以及社会行为等多个角度进行综合分析。

全球疫情背景与病毒演化趋势

疫情的发生与病毒的生物学特性密不可分,新冠病毒自2019年底出现以来,不断变异,形成了多个变种,世界卫生组织和多个研究机构指出,病毒可能会长期与人类共存,并逐渐演化为季节性流行模式,类似于流感,到2026年,新冠病毒可能进一步弱化,但也可能出现新的变种,引发局部或全球性的疫情波动,上海作为国际交通枢纽,与全球联系紧密,输入性疫情的风险始终存在,随着疫苗和特效药的研发进步,人类对病毒的控制能力将显著增强,这可能降低大规模爆发的概率。

上海的公共卫生体系与防控经验

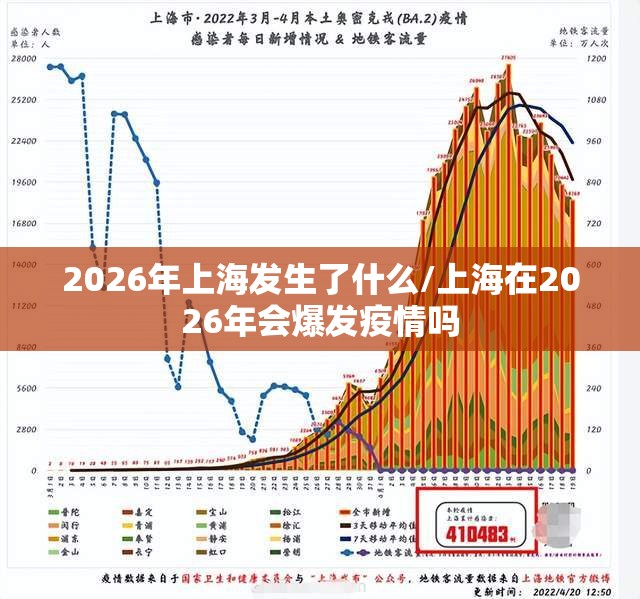

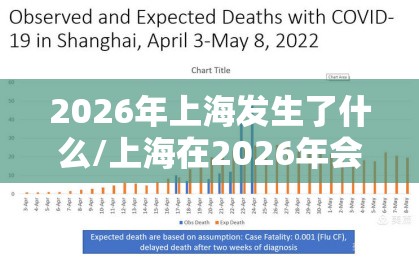

上海在过去的疫情中展现出了强大的公共卫生应对能力,2022年的疫情虽然严峻,但上海通过快速响应、大规模核酸检测、精准封控和数字化管理等措施,有效控制了疫情的扩散,到2026年,上海的公共卫生体系预计将进一步完善,智慧医疗系统的普及、传染病监测网络的强化、以及基层医疗资源的扩容,都将提升城市的早期预警和应急处置能力,上海在疫苗接种、公众健康教育等方面也积累了丰富经验,这些都将为未来可能的疫情提供重要缓冲。

社会行为与公众意识的影响

疫情的发生不仅取决于病毒本身,还与社会行为密切相关,到2026年,公众的防疫意识可能因过去的经历而保持较高水平,例如习惯性佩戴口罩、注重个人卫生和减少聚集等,随着疫情记忆的淡化,人们也可能逐渐放松警惕,增加疫情反弹的风险,上海作为人口密集的大都市,人员流动频繁,社会行为的不可预测性可能成为疫情爆发的潜在诱因,持续的公众教育和行为引导将是预防疫情的关键。

气候变化与环境因素

气候变化也可能影响疫情的发展,研究表明,气温、湿度和环境污染等因素与呼吸道传染病的传播有关,上海位于沿海地区,气候变化可能导致极端天气事件增多,间接影响公共卫生安全,高温高湿环境可能加速病毒传播,而洪水等灾害可能破坏卫生基础设施,到2026年,如果全球气候变化加剧,上海可能需要面对更多复合型危机,包括疫情与气候灾害的叠加风险。

科学预测与不确定性

基于现有数据,科学家可以通过模型预测疫情趋势,但不确定性依然存在,到2026年,疫情是否爆发取决于多重变量,包括病毒变异速度、全球合作程度、医疗技术突破等,上海作为中国的前沿城市,有能力通过科技手段(如人工智能和大数据)进行精准预测和防控,但这并不能完全消除风险,更合理的说法是:上海在2026年可能面临疫情挑战,但爆发大规模疫情的概率较低,尤其是如果防控措施到位的话。

预防优于预测

上海在2026年是否会爆发疫情,没有绝对的答案,但从科学和现实角度看,上海具备较强的韧性来应对潜在疫情,未来的重点不应局限于预测,而应聚焦于预防和准备——加强全球合作、投资公共卫生基础设施、提升公众意识,以及推动科技创新,上海才能在不确定的未来中保持安全与活力。

疫情的控制是一场人类与病毒的持久战,而上海已经证明了自己有能力在这场战争中守护市民的健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏