盛夏七月,两座相隔千里的城市——四川省与南京市,正以不同的方式应对疫情防控的严峻考验,一边是以“火锅式”热情闻名的天府之国,一边是承载六朝古都底蕴的现代都市,它们在疫情面前展现出既相似又各具特色的防控策略,共同编织着中国疫情防控的复杂图景。

四川省作为人口大省和西部交通枢纽,面临的防控压力不言而喻,7月以来,四川遭遇新一轮疫情冲击,成都、眉山等多地出现本土病例,当地政府迅速启动应急响应机制,采取了“精准防控+区域协查”的组合策略,值得一提的是,四川创新实施了“防疫泡泡”模式,为关键企业建立封闭生产管理系统,既保障了经济运转,又有效切断了传播链,市州之间的协同作战也颇具特色,依托大数据平台,建立了24小时区域协查机制,实现了风险人员的快速追踪和管控。

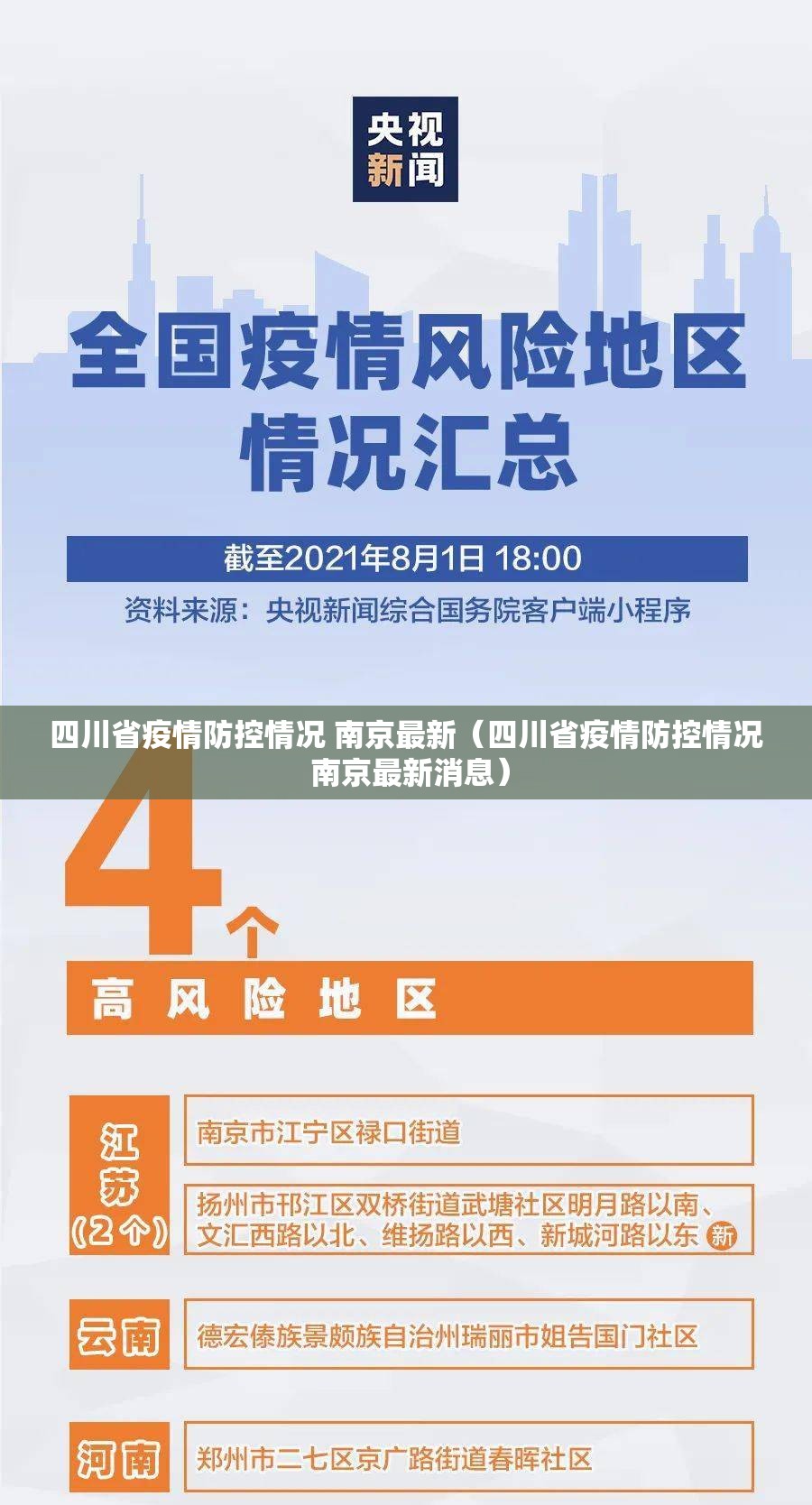

南京作为长三角重要中心城市,近日疫情也有所反复,与四川的“全域协同”不同,南京更加凸显“网格化精准防控”特色,当地将社区划分为更细小的管理单元,实施“微网格”管理,每个网格配备专职防疫人员,实现疫情发现的早、管控的准,南京大力推进“核酸采样圈”建设,在交通枢纽、商业街区等地布局便民采样点,构建了“15分钟核酸服务圈”,极大方便了市民的常态化检测需求。

两地在防控措施上都体现了“科学精准”的核心原则,四川针对民族地区、偏远山区的特点,采取了“移动检测车+无人机配送”的方式,解决最后一公里问题;南京则依托智慧城市建设,开发了“疫情防控指挥大脑”系统,实现疫情数据的实时分析和可视化展示,这种差异化策略充分体现了“一地一策”的防控智慧。

值得注意的是,两地在严格执行防控措施的同时,都注重人文关怀,四川针对滞留游客推出了“免费食宿+暖心服务包”的政策;南京则为隔离居民提供“心理热线+在线文化服务”,缓解疫情带来的焦虑感,这种刚柔并济的做法,既守住了防疫底线,又保留了城市温度。

从更深层次看,两地的疫情防控实践反映了中国抗疫策略的演进,从初期的应急围堵,到现在的精准防控,防控措施更加科学、精准、人性化,四川和南京的案例表明,中国正在探索一条既能有效控制疫情,又能最大限度保障经济社会正常运行的道路。

两地的防控工作也面临共同挑战:如何平衡防控与经济发展的关系,如何持续提高老年人群的疫苗接种率,如何应对不断变异的病毒株,这些问题需要两地乃至全国继续探索解决方案。

四川的“全域协同”与南京的“网格精准”,看似路径不同,实则殊途同归——都是在探索以最小成本获取最大防控效果的最优解,两地的实践为全国疫情防控提供了宝贵经验,也展现了中国抗疫策略的灵活性和适应性。

随着疫情防控常态化,我们需要更多这样的地方实践和创新探索,只有在科学精准的基础上,兼顾防控效果与社会成本,统筹疫情防控与经济社会发展,才能最终赢得这场抗疫斗争的胜利,四川和南京的实践正在为这条道路提供重要参考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏