2021年秋季,哈尔滨市爆发了一起由德尔塔变异毒株引发的新冠肺炎聚集性疫情,迅速成为全国关注的焦点,这一事件不仅暴露了疫情防控中的潜在挑战,也展现了地方政府和社会的应急响应能力,本文将从事件背景、发展过程、应对措施、社会影响以及后续反思等方面,详细解析“哈尔滨疫情事件怎么回事”。

事件背景与发展过程

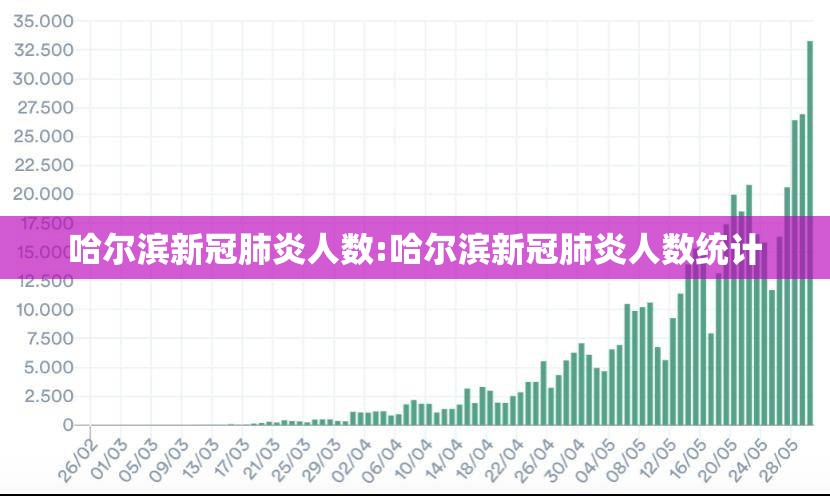

哈尔滨疫情事件始于2021年9月21日,当时哈尔滨市巴彦县报告了首例本土新冠肺炎确诊病例,该病例与一场婚礼聚集活动相关,随后疫情迅速扩散至哈尔滨市多个区县,包括南岗区、松北区等,经基因测序,病毒被确定为德尔塔变异株,其高传染性加剧了疫情的蔓延,在短短一周内,哈尔滨市新增确诊病例超过50例,并出现了多个中高风险地区,政府随即启动了应急响应机制。

疫情的发源被追溯至一场跨省活动,初步调查显示,病毒可能通过境外输入病例或国内高风险地区人员流动传入,哈尔滨作为黑龙江省省会及东北地区的重要交通枢纽,人口流动性大,加之秋季旅游旺季的到来,进一步增加了防控难度,事件的发展凸显了在全球化背景下,疫情防控的复杂性和联动性。

应对措施与政府行动

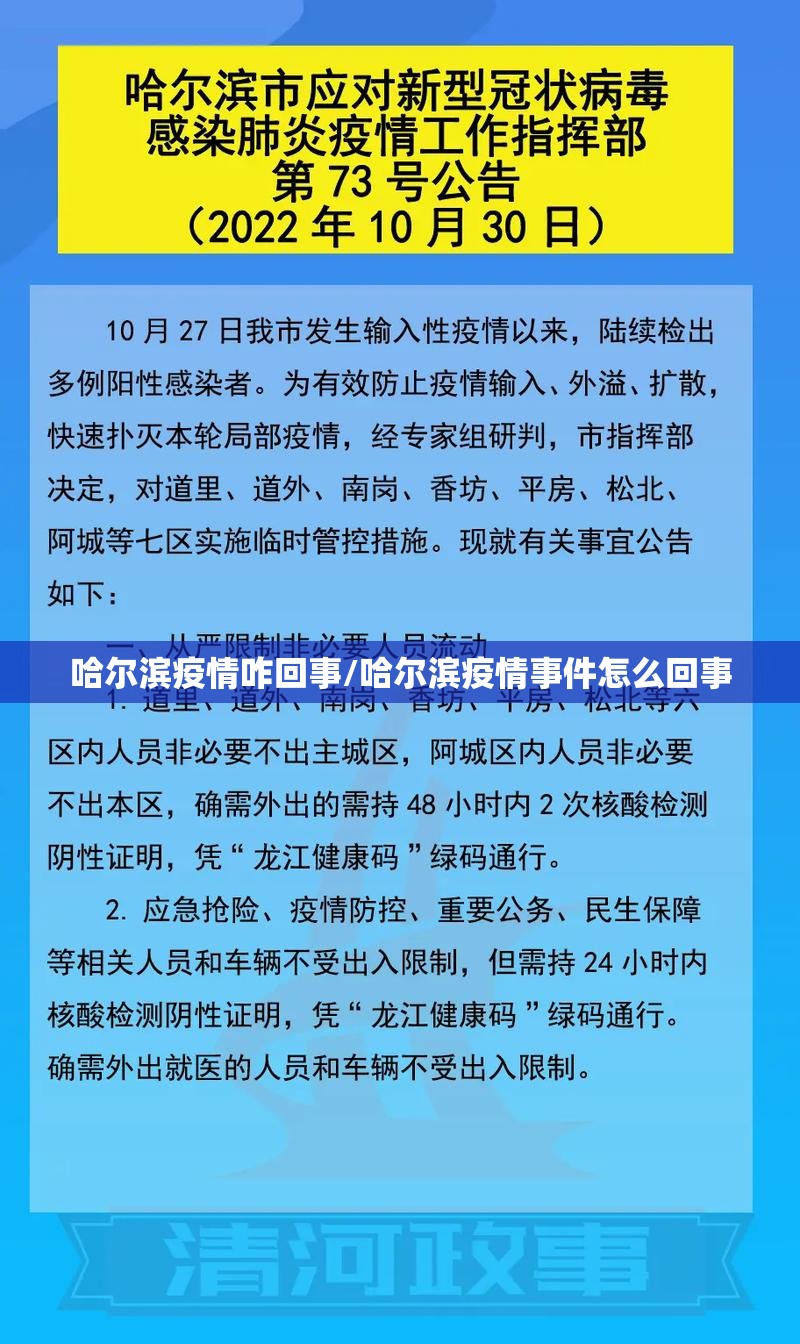

面对突发疫情,哈尔滨市政府迅速采取了一系列严格措施,全市进入了“战时状态”,实施部分区域的封控管理,关闭公共场所如电影院、餐馆等,并暂停大型活动,政府开展了大规模核酸检测,在短短几天内完成了数百万人的筛查,以快速识别和隔离感染者,哈尔滨加强了交通管制,限制人员进出高风险地区,并利用大数据技术进行流调溯源,追踪密切接触者。

这些措施得到了国家和省级政府的支持,包括派遣专家团队和医疗资源援助,政府还通过新闻发布会和社交媒体,及时向公众通报疫情信息,强调透明度和科学防控,以避免恐慌情绪蔓延,尽管措施严厉,但有效遏制了疫情的进一步扩散,到10月中旬,哈尔滨市疫情基本得到控制,每日新增病例降至个位数。

社会影响与公众反应

哈尔滨疫情事件对社会和经济产生了多重影响,封控措施导致部分商业活动暂停,旅游业和餐饮业遭受重创,许多中小企业和个体户面临经营困难,反映了疫情对民生经济的持续冲击,事件也激发了社会的团结与互助精神,志愿者和社区工作者积极参与防控工作,居民普遍配合核酸检测和隔离要求,体现了公众的责任感。

公众反应中也不乏批评声音,例如对初期防控漏洞的质疑,有人认为聚集性活动的管理存在疏忽,信息传播中的谣言曾一度引发焦虑,但政府通过及时辟谣和科普宣传,缓解了这些负面效应,整体上,哈尔滨疫情事件成为了一次社会韧性的测试,显示了在危机中公众与政府的互动模式。

后续反思与启示

哈尔滨疫情事件为全国的疫情防控提供了宝贵经验,它突出了“动态清零”政策的重要性,尤其是在变异毒株流行的背景下,快速响应和精准防控是关键,事件暴露了基层公共卫生体系的薄弱环节,如流调能力不足和应急资源分配不均,这提示需要加强基础设施建设和人员培训。

疫情强调了跨区域协作的必要性,哈尔滨疫情与国内其他地区(如福建疫情)几乎同时发生,显示出全国一盘棋的联防联控机制的重要性,应进一步优化数据共享和应急协调机制,以提升整体应对能力。

公众教育和沟通同样至关重要,哈尔滨事件表明,透明、科学的信息发布能增强社会信任,减少恐慌,政府应继续推动健康科普,提高公众的自我防护意识。

哈尔滨疫情事件是一次突发公共卫生事件的典型案例,它既展示了中国防控体系的成效,也揭示了改进空间,通过反思和学习,我们能为未来可能的疫情挑战做好更充分的准备,构建更 resilient 的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏