2022年初,奥密克戎变异毒株引发天津首轮本土疫情,海港之城天津迅速进入应急状态,在国务院联防联控机制指导下,天津建立了“每日疫情数据报告”制度,通过动态更新、多维呈现的疫情数据,为科学防控提供有力支撑,本文将基于天津疫情数据报告,分析疫情发展特征、防控措施成效及数据背后的城市抗疫逻辑。

疫情数据动态与特征分析

根据天津市卫生健康委员会发布的每日疫情数据报告,1月8日至2月15日,天津市累计报告本土确诊病例463例,无症状感染者108例,疫情呈现多点散发与聚集性并存的特征,津南区、西青区、河东区成为重点区域,从传播链看,疫情初期与境外输入病例相关,后期出现社区传播,但整体处于可控范围。

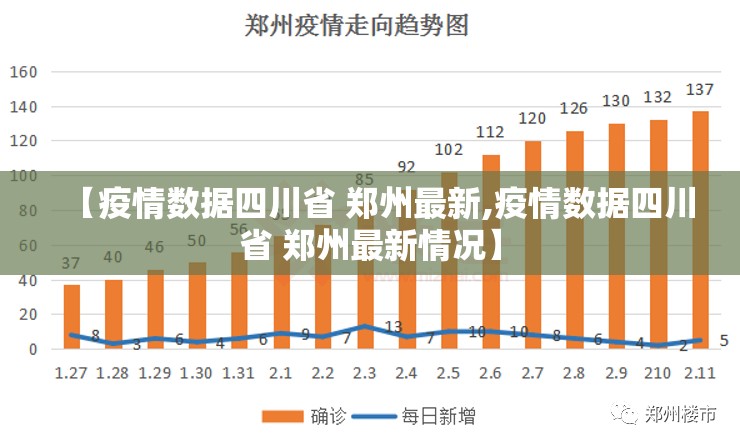

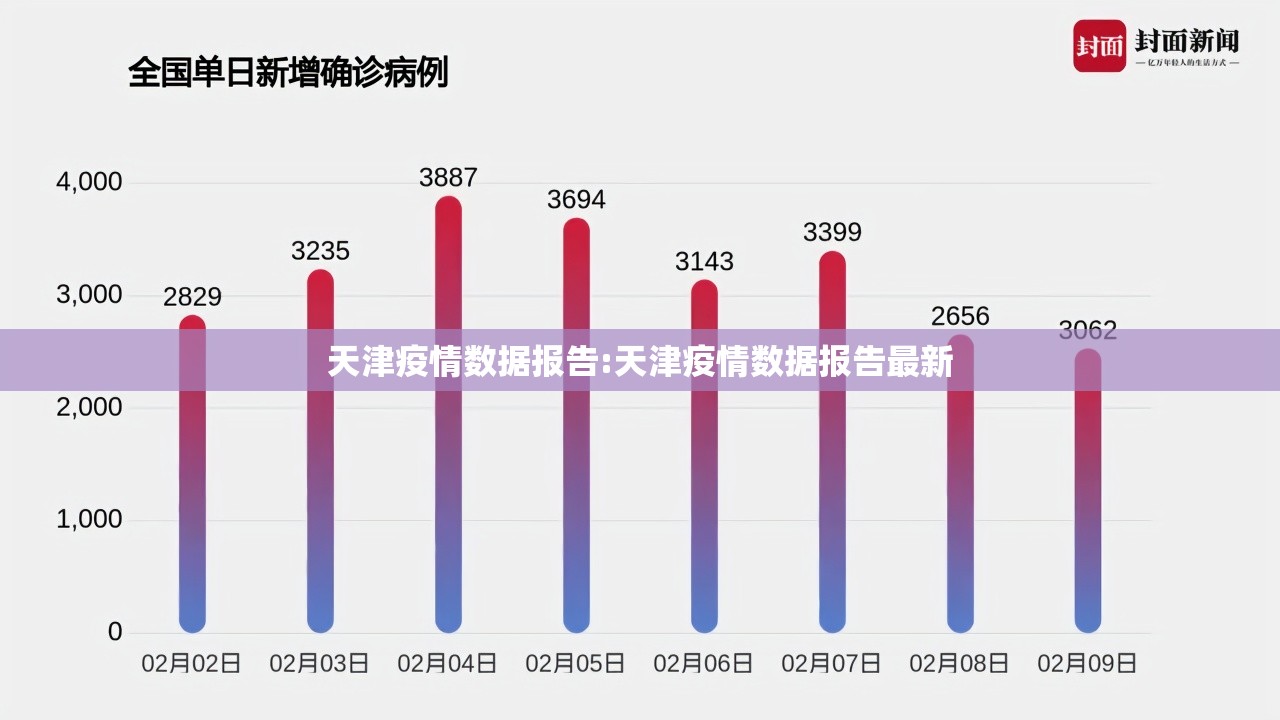

疫情数据报告显示,天津本轮疫情存在两个高峰:1月15日单日新增确诊最高达41例,1月25日后呈波动下降趋势,到2月初,单日新增降至个位数,2月15日实现社会面清零,数据变化反映出疫情发展的阶段性特征:早期潜伏期传播、中期强化管控见效、后期巩固清零成果。

天津疫情数据报告的独特之处在于其细分维度,除常规的确诊、无症状、转归情况外,还公布了病例年龄分布、区域聚集性、疫苗接种情况等,数据显示60岁以上人群占比18.3%,但重症率控制在2.1%以下,这得益于天津92.7%的全程接种率,这些数据为差异化防控提供了依据。

数据驱动的精准防控体系

天津疫情数据报告不仅是信息的记录,更是指挥决策的核心依据,天津建立了“疫情数据—流调溯源—分级管控”的闭环管理机制,每日数据报告通过市政府官网、政务新媒体、社区通告等渠道发布,确保公众知情权与参与权。

在数据支撑下,天津划定了封控区、管控区、防范区三级区域,实施差异化管控,以津南区为例,根据病例分布数据,精准划定高风险小区28个,中风险区域56个,避免了“一刀切”式封城,数据报告助力资源调配:核酸检测点根据人口密度和病例分布动态调整,最大单日检测能力达1200万人次。

疫情数据还推动了跨区域协同,天津与北京、河北建立数据共享机制,实时推送病例轨迹、风险点位信息,确保了京津冀联防联控的有效性,天津运用大数据技术构建“疫情图谱”,可视化展示传播链,使得流调效率提升50%以上。

数据背后的挑战与应对

疫情数据报告也反映出防控中的难点,一是奥密克戎潜伏期短、传播力强,导致初期数据增长较快;二是春节前后人员流动增加,防控压力增大,对此,天津采取了一系列针对性措施:提前部署“全员筛查+重点追踪”策略,启用“核酸检测信息系统”实现数据实时采集;在春运期间实施“非必要不离津”政策,并通过数据模型预测人流趋势,动态调整交通管控。

数据报告还揭示了社会脆弱群体保护的重要性,报告显示,老年群体和基础疾病患者占比偏高,天津随即开通“绿色就医通道”,安排专人对接医疗需求,并将养老机构纳入重点监测范围,这些举措体现了数据人文关怀的一面。

启示与展望

天津疫情数据报告的价值 beyond the numbers,它不仅是抗疫决策的“指南针”,也是公众情绪的“稳定器”,透明、及时的数据发布增强了社会信任,市民配合度显著提高,从更深层次看,天津实践证明了数据现代化在公共卫生事件中的核心作用。

天津需进一步优化数据系统:一是整合多源数据(如医疗、交通、物流),构建更智能的预警模型;二是加强数据安全与隐私保护;三是提升数据解读能力,用通俗语言传递关键信息。

天津疫情数据报告是科学与治理的结合体,它记录了一场城市抗疫战的艰辛与智慧,通过数据,我们看到了疫情的趋势、防控的精度和城市的温度,这份报告最终将融入公共卫生档案,为未来提供重要参考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏