7月20日,南京禄口国际机场在例行核酸检测中检出9例阳性病例,均为机场保洁人员,这一消息迅速引发全国关注,不仅因为南京作为江苏省会及交通枢纽的重要性,更因为此次疫情暴露出常态化防控中的潜在漏洞,截至7月底,南京本土确诊病例已超200例,并蔓延至多个省份,包括辽宁、安徽、四川等地,这一事件再次提醒我们:疫情未远,防控不可松懈。

事件回顾与传播链分析

南京机场的疫情最初发现于7月20日,当时在对机场工作人员的定期检测中,9名保洁人员结果呈阳性,随后的流调显示,感染源可能源于一架来自俄罗斯的入境航班,该航班曾携带阳性病例,机场保洁人员在清理机舱时未严格按照防护规程操作,导致病毒通过环境或接触传播,基因测序结果显示,此次病毒为德尔塔变异株(B.1.617.2),该毒株具有载量高、传播快、潜伏期短的特点,使得疫情在短时间内快速扩散。

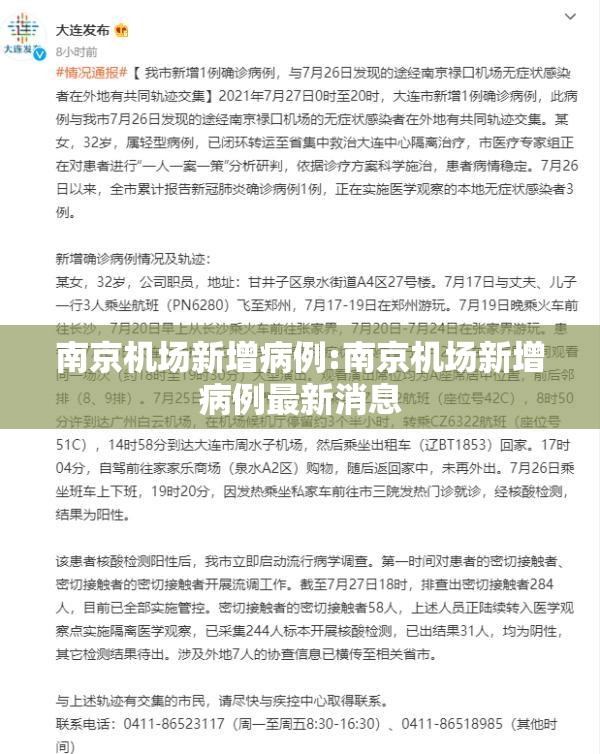

传播链迅速延伸至机场外:机场工作人员感染后,通过家庭和社交活动传播给家人及社区;南京作为交通枢纽,每日客流量巨大,病例通过旅客扩散至其他省份,辽宁大连、安徽芜湖等地相继报告与南京关联病例,这一过程暴露了机场管理中的短板:国际与国内航班未完全隔离、保洁人员防护不足、定期检测频率不够等。

应急响应与防控措施

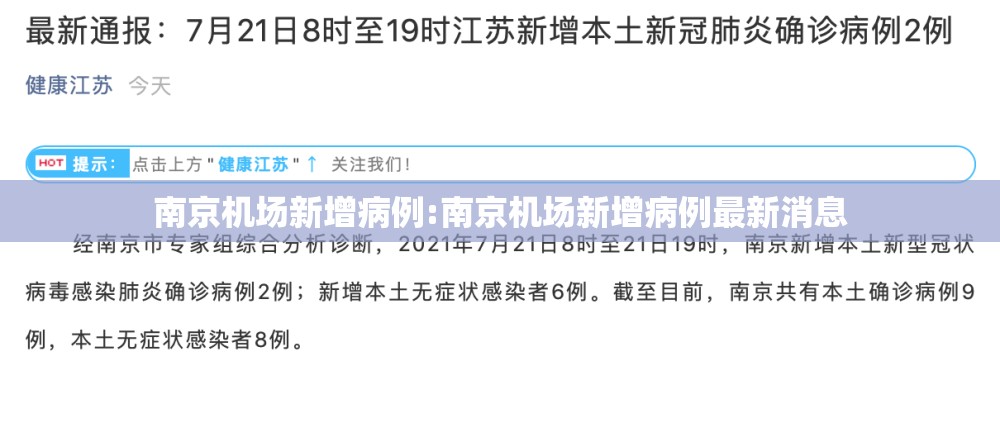

疫情发生后,江苏省及南京市政府迅速启动应急机制,7月21日,南京对全市930万人口开展全员核酸检测,并划定10个中高风险区域,实施封闭管理,禄口机场暂停所有航班,对相关工作人员进行隔离排查,多地发布旅行警示,要求从南京出发的人员提供核酸检测阴性证明,这些措施虽及时,但初期仍存在协调不足的问题,例如核酸检测点人员聚集、信息通报延迟等,反映出大城市疫情防控的复杂性。

国家层面也高度关注此事,国务院联防联控机制派出工作组赴南京指导防控,强调“外防输入、内防反弹”的重要性,此次事件再次推动了全国防控升级:多个城市加强机场、港口等口岸的管控,提高高风险岗位人员的检测频率,并推广“双闭环”管理(国际航班与国内区域完全隔离),公众疫苗接种意愿显著提升,截至7月底,全国接种剂次超16亿,为建立免疫屏障提供了支撑。

深层反思:常态化防控的挑战

南京机场疫情不仅是一起局部事件,更揭示了常态化防控中的普遍问题,口岸城市成为疫情防控的前沿阵地,但部分国际枢纽机场存在管理漏洞,国际航班保洁、地勤等人员防护等级不足,定期检测未能全覆盖,导致病毒“破防”,公众防护意识有所松懈,在疫苗接种率提升的背景下,口罩佩戴、社交距离等基本措施被忽视,给了病毒可乘之机,跨区域协同机制仍需加强,此次疫情扩散多省,暴露了各地健康吗互通、信息共享的不足,需建立更高效的应急响应网络。

专家指出,未来疫情防控需从三方面加强:一是强化口岸管理,对高风险岗位实行“一天一检”并严格闭环管理;二是推动疫苗接种全覆盖,尤其针对变异毒株研发加强针;三是完善公共卫生体系,利用大数据和人工智能实现精准防控,南京疫情是一次警示,但也为全国提供了优化防控策略的机会。

疫情未远,以人为本

南京机场新增病例是一记警钟,提醒我们病毒从未远离,在全球化背景下,任何环节的疏漏都可能引发连锁反应,中国的防控体系经受了多次考验,从武汉到广州,再到南京,每一次疫情都推动了体系的完善,我们需坚持以人为本的原则,平衡防控与经济发展,在科学指导下筑牢公共卫生防线,唯有如此,才能在这场持久战中守护人民健康与社会稳定。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏