2022年以来,全国多地疫情反复,合肥作为安徽省省会和经济中心,其疫情形势备受关注,合肥的疫情管理以“科学精准、动态清零”为核心,在防控与经济发展之间寻求平衡,整体呈现可控、向好的态势,本文将从疫情现状、防控措施、社会影响和未来展望等方面,分析合肥疫情的真实面貌。

疫情现状:总体平稳,偶有波动

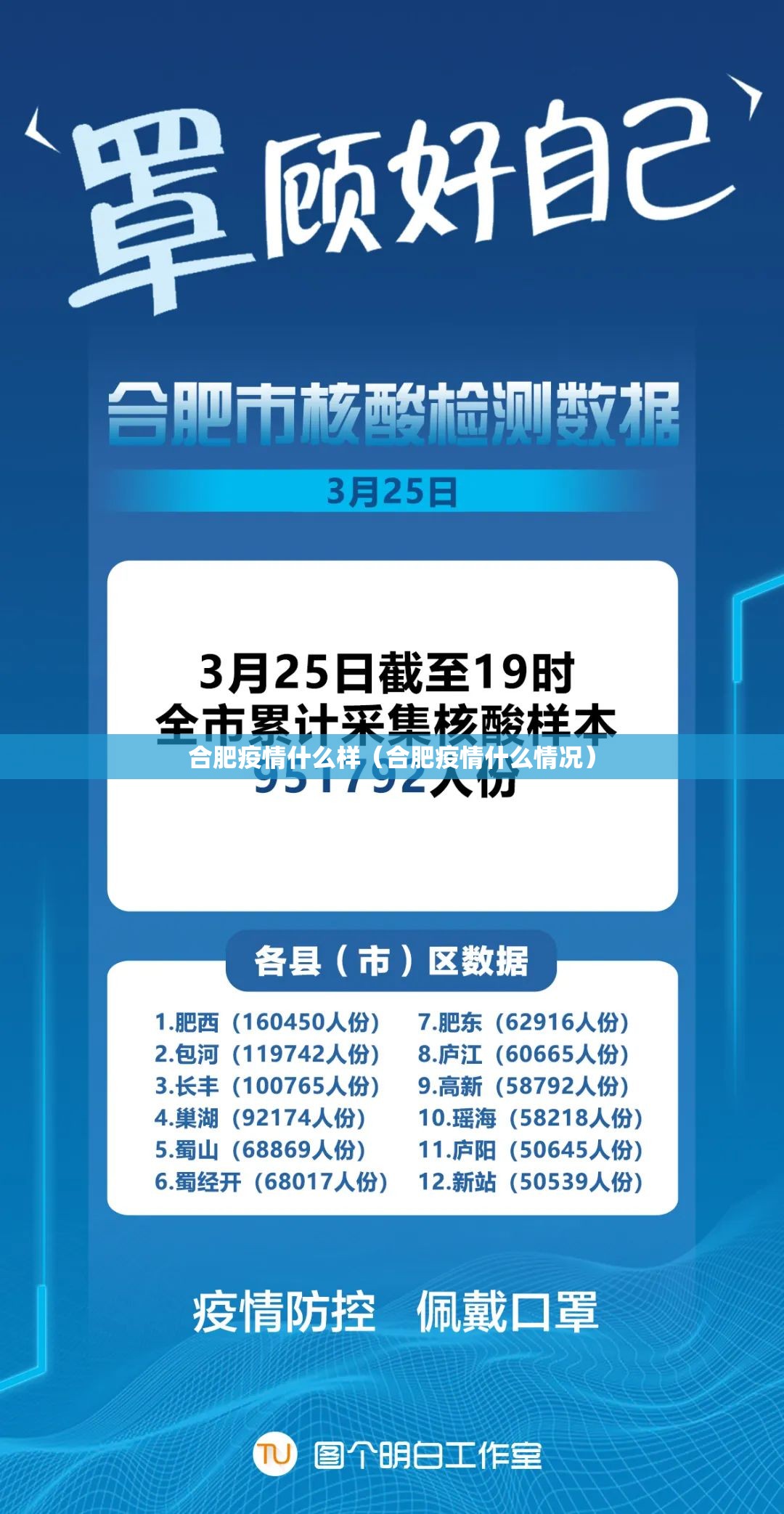

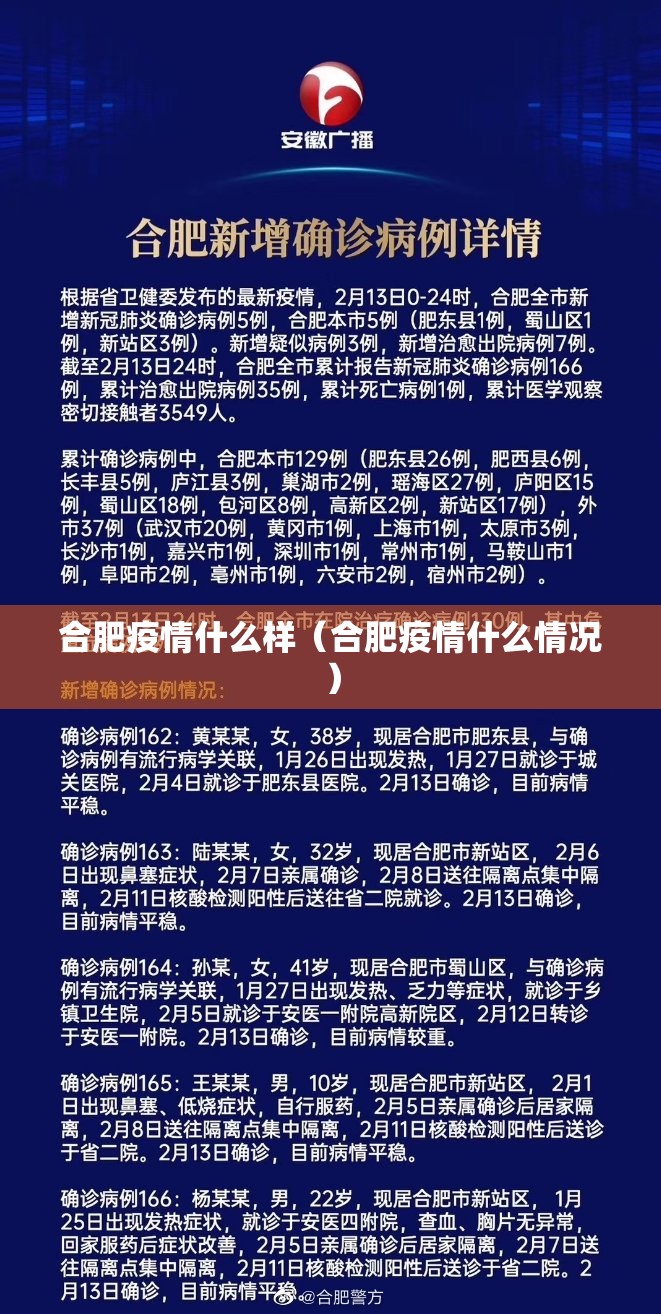

截至2023年初,合肥疫情与全国多数城市类似,主要受奥密克戎变异株影响,但总体处于低水平波动状态,官方数据显示,合肥单日新增病例数多保持在个位数或低位增长,未出现大规模聚集性爆发,疫情来源以外部输入为主,包括跨省流动人员和物资链相关传播,本地传播链较短且多被快速切断,合肥的疫苗接种率较高(成人接种率超90%),这为防控提供了重要屏障,尽管偶有零星散发案例,但通过快速流调和核酸筛查,疫情均得到及时控制。

防控措施:精准高效,注重民生

合肥的防控策略强调“精准化”和“最小化影响”,避免“一刀切”式封控,具体措施包括:

- 常态化核酸检测:在交通枢纽、社区等设置免费检测点,重点行业人员定期筛查,确保早发现、早处置。

- 智能流调与健康码管理:运用大数据和人工智能技术,快速追踪密接者;健康码系统动态调整风险等级,减少社会面流动风险。

- 重点区域管控:对出现病例的小区或场所实施短期封控,而非全城静默,保障大多数居民正常生活。

- 物资保供与医疗保障:建立“白名单”制度,确保物流畅通;设立黄码医院,保障封控区居民就医需求。 这些措施体现了合肥政府的务实风格,既防控疫情,又最大限度减少对经济的冲击。

社会影响:经济承压但韧性十足

疫情对合肥的社会经济带来一定挑战,但城市展现出较强韧性,作为“长三角城市群”重要成员,合肥以制造业、科技产业为核心,疫情初期部分企业面临供应链中断和用工难问题,但通过“闭环生产”和政策扶持(如减税降费),整体经济保持稳定,2022年合肥GDP仍实现正增长,凸显其抗风险能力。 社会生活方面,居民已逐渐适应常态化防控,公共场所扫码、戴口罩成为习惯,教育领域采用线上线下结合模式,确保教学连续性,心理服务热线和社区支持体系也为民众提供了情绪疏导渠道,尽管偶有防控带来的不便(如临时封控或检测排队),但多数市民表示理解与配合,社会秩序良好。

挑战与反思:防控中的优化空间

合肥疫情管理虽总体成功,但仍面临挑战,外部输入压力持续,需加强跨区域协同防控;基层防控人员疲劳问题凸显,长期高压工作可能影响效率;少数群体如老年人接种率偏低,需进一步推动疫苗接种,这些问题的解决需更多资源倾斜和社会参与。 反思疫情,合肥也积累了宝贵经验:一是科技赋能防控,如使用无人机配送和智能测温设备;二是公众沟通透明,定期发布会增强信任;三是平衡防控与民生,避免“过度防控”,这些做法为未来应对公共卫生事件提供了参考。

科学防控与常态共存

随着病毒变异和防疫政策优化,合肥正逐步转向“科学防控与常态共存”模式,合肥或将进一步深化疫苗接种、药物储备和分级诊疗体系,提升医疗系统承载力,经济复苏政策(如消费券和投资刺激)将助力城市重回快车道,长期来看,合肥的疫情管理有望成为中小城市精细化防控的范例。

合肥疫情当前处于可控状态,防控措施精准高效,社会经济总体稳定,这座科技之城用理性与温度守护着市民健康,也为后疫情时代的发展积蓄力量,合肥将继续在防控与开放中寻找平衡,走向更 resilient 的城市图景。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏