在广袤的内蒙古草原上,呼和浩特作为自治区首府,不仅是经济文化中心,更是公共卫生事业的前沿阵地,自2020年底新冠疫苗问世以来,呼和浩特积极响应国家号召,全力推进疫苗接种工作,为草原儿女筑起一道坚实的健康屏障,这篇文章将深入探讨呼和浩特在新冠疫苗接种中的举措、挑战与成就,并反思其对中国乃至全球抗疫的启示。

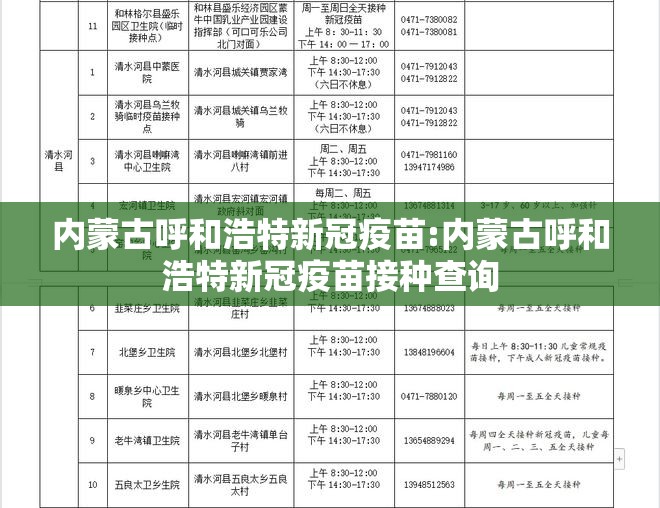

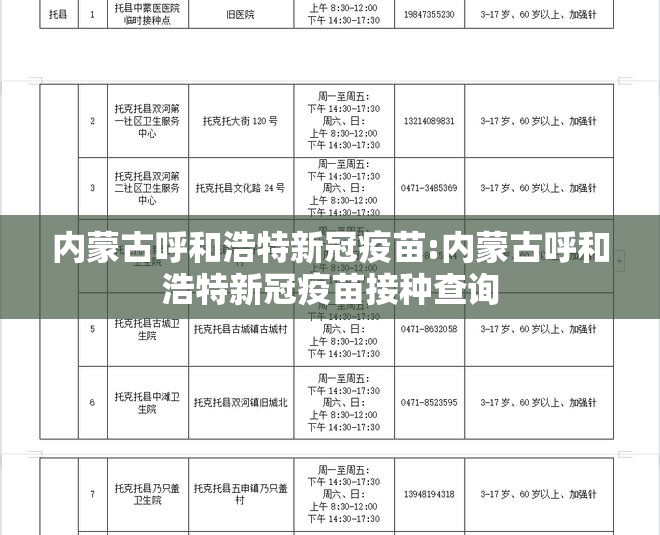

呼和浩特的疫苗接种工作始于2021年初,随着国家疫苗分配计划的启动,作为内蒙古的人口密集区,呼和浩特拥有约350万常住人口,其中蒙古族等少数民族占比较高,这增加了疫苗接种的复杂性,当地政府采取了“科学统筹、分层推进”的策略,优先为医护人员、边境工作人员和老年人提供接种服务,到2021年中,呼和浩特已设立超过100个临时接种点,包括社区中心、医院和移动接种车,确保疫苗可及性覆盖城乡,数据显示,截至2022年底,呼和浩特累计接种疫苗超过800万剂次,全程接种率突破90%,高于全国平均水平,这一成就得益于高效的物流系统——疫苗从北京、上海等生产基地运抵后,通过冷链运输迅速分发至各旗县,避免了在极端气候下的损耗。

疫苗接种并非一帆风顺,呼和浩特地处高纬度地区,冬季严寒漫长,最低气温可达-30°C,这对疫苗储存和户外接种活动构成了挑战,2021年初,一场暴雪导致部分接种点临时关闭,但政府迅速应对,启用室内场馆并延长接种时间,文化因素也不容忽视:部分牧民对疫苗安全性存疑,尤其是年长者更依赖传统蒙医理念,为此,呼和浩特开展了多语种(蒙古语和汉语)宣传 campaign,邀请本地名人、医生通过社交媒体和草原广播站普及疫苗知识,2021年夏季,一场“疫苗进牧区”活动中,工作人员骑马深入偏远地区,为牧民提供上门接种服务,这种“马背上的健康守护”成为全国媒体报道的佳话。

呼和浩特的成功经验对中国其他边疆地区具有重要借鉴意义,它体现了“因地制宜”的公共卫生策略:针对少数民族聚居特点,采用文化敏感的宣传方式,有效提升了疫苗接受度,科技赋能是关键——呼和浩特率先使用健康码和接种预约APP,实现了数据实时监控,减少了人群聚集风险,更重要的是,这里反映了国家与地方的协同:中央财政支持确保了疫苗免费供应,而地方政府则灵活执行,例如在2022年Omicron变异株暴发期间,呼和浩特快速启动加强针接种,将重症率控制在低位,从全球视角看,呼和浩特的案例展示了如何在中低收入地区(以草原经济为背景)实现高接种覆盖率,为类似地区(如中亚或非洲草原国家)提供了模板。

但反思之下,挑战犹存,疫苗分配不均曾一度凸显——2021年初,城市中心区接种率高达95%,而偏远牧区仅70%,这暴露了卫生资源差距,后疫情时代,呼和浩特需持续关注疫苗免疫力衰减问题,并整合疫苗接种 into 常规公共卫生体系,以应对未来可能的新发传染病,心理健康方面,接种过程中的焦虑情绪(尤其 among 老年人)也需更多心理咨询服务支持。

呼和浩特的新冠疫苗接种工作是一场生动的公共卫生实践,它不仅是技术胜利,更是文化融合与社会韧性的体现,在这片草原上,疫苗化作“现代那达慕”(传统蒙古盛会)中的护身符,守护着千家万户,呼和浩特的经验将继续启示全球:在危机中,团结与创新才是穿越风雨的桥梁,正如一位本地牧民所言:“疫苗就像草原上的春风,吹散了恐惧,带来了希望。” 通过持续优化策略,呼和浩特正迈向更健康、更具抗灾能力的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏