从哈尔滨到乌鲁木齐的火车缓缓启动,钢铁巨龙载着数百个故事向西而行,窗外的风景由东北平原的沃野千里,渐变为华北的丘陵起伏,再过渡到西北的苍茫戈壁,这趟跨越4512公里、耗时近40小时的旅程,不仅是地理空间的位移,更是一场穿越时间与文化的深度对话,铁轨如同文明的针线,将散落在中华大地上的多元文化珍珠串联成链。

哈尔滨站台上,俄式建筑穹顶在晨光中闪烁,这座被誉为“东方莫斯科”的城市,铁轨是其对外开放的历史见证,1898年,中东铁路的建设使哈尔滨从小渔村跃升为国际商埠,哈尔滨火车站仍保留着那段历史的记忆——巴洛克风格的站房与现代化候车大厅交相辉映,象征着传统与现代的完美融合,来自东北黑土地的旅客带着红肠与大列巴,即将踏上这趟横跨中国的旅程。

当列车驶过山海关,便从关外进入了关内,华北平原的麦浪与东北的黑土地形成鲜明对比,而列车上的文化景观也开始悄然变化,东北方言的爽朗笑声与华北口音的沉稳语调在车厢内交织,不同地域的旅客开始分享各自的故事,一位去新疆探亲的哈尔滨大娘拿出自家腌制的酸菜,与一位回乌鲁木齐的大学生分享;几位河南务工人员拿出扑克牌,邀请邻座的维吾尔族青年一起游戏,在这移动的公共空间里,地域隔阂被车轮声打破。

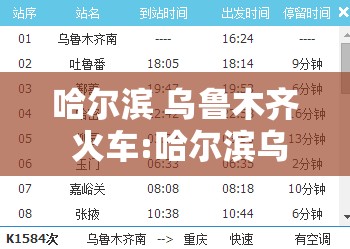

列车穿过河西走廊,窗外景象愈发苍凉,嘉峪关的城墙在远处若隐若现,仿佛在诉说着古丝绸之路的辉煌历史,火车正行驶在现代钢铁丝绸之路上,承载的不再是骆驼队商的丝绸与瓷器,而是东西部之间的人员往来、文化交融与经济协作,据铁路部门统计,每年有超过50万人次乘坐这趟列车往返于东北与西北之间,构成了当代中国人口流动与文化互鉴的生动图景。

进入新疆境内,列车广播开始使用普通话和维吾尔语双语播报,车窗外的风景从戈壁变为绿洲,雪山在天际线上闪耀,旅客中开始出现头戴花帽的维吾尔族长者、穿着时尚的哈萨克族青年,车厢内弥漫着烤馕的香气和少数民族语言的韵律感,一位哈尔滨摄影师拿出相机记录这些画面,感慨道:“这趟列车就像移动的民族文化展览馆。”

值得注意的是,这列火车不仅承载旅客,还运输着东北的大米、黑龙江的优质农产品向西,而新疆的哈密瓜、葡萄干等特产则向东输送,经济上的互补性通过铁轨得以实现,形成了东西部之间的“钢铁血脉”,近年来,随着“一带一路”倡议的推进,这趟列车更成为了连接东北亚与中亚的重要纽带,哈尔滨作为对俄合作中心城市,乌鲁木齐作为向西开放门户,通过铁轨实现了战略对接。

当列车最终抵达乌鲁木齐站,现代维族风格的站房映入眼帘,旅客们带着旅途中建立的情谊相互道别,各自融入这座多元文化交融的城市,站台上,准备乘坐返程列车的人们已经排起长队,东西双向的文化交流永不停止。

这趟连接哈尔滨与乌鲁木齐的火车,超越了简单的交通工具属性,成为中华文化多元一体的微观缩影,在车轮与铁轨的撞击声中,不同地域、不同民族的人们共享同一空间,交换着故事、食物与微笑,无形中编织着中华民族共同体意识,正如一位社会学家所言:“铁路不仅是地理连接的工具,更是心理距离的消弭者。”这列横跨中国的火车,正以其特有的方式,参与书写着中华文明多元融合的当代篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏