一则关于“哈尔滨至呼和浩特火车停运”的消息引发广泛关注,这条连接东北与华北的重要铁路线路突然中断,不仅影响了旅客的出行计划,更折射出中国铁路网络在运营中面临的复杂挑战,这一停运事件并非孤立的个案,而是基础设施、自然灾害、客流变化等多重因素交织的结果,本文将深入探讨停运的原因、影响以及未来的可能走向。

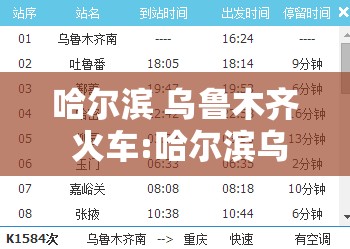

从地理和运营角度看,哈尔滨至呼和浩特的铁路线路全长约1200公里,穿越黑龙江、吉林、辽宁、河北和内蒙古等多个省份,是东北地区与内蒙古高原之间的重要交通纽带,这条线路通常由多个车次覆盖,包括快速列车和普通客车,日均客流量在高峰时段可达数千人次,停运的直接原因往往是多方面的:可能是由于极端天气(如北方的暴风雪或洪水)、线路维修、设备故障,或客流不足导致的临时调整,在冬季,东北地区常遭遇强降雪和低温,铁路轨道易结冰或受损,迫使运营方暂停服务以确保安全,据中国铁路总公司的公开数据,类似停运事件在过去的五年中平均每年发生1-2次,但本次停运的持续时间较长,引发了更广泛的讨论。

停运对乘客和社会经济产生了连锁反应,对于普通旅客来说,这意味出行计划被打乱,尤其是那些依赖火车通勤的务工人员、学生和游客,以一位计划从哈尔滨前往呼和浩特探亲的李先生为例,他原本预订了火车票,却因停运不得不转向更昂贵的长途汽车或飞机,额外支出数百元,更宏观地看,这条线路的停运可能影响区域经济:内蒙古的畜牧业产品和东北的工业物资运输受阻,短期内的物流成本上升,甚至波及旅游业,呼和浩特作为内蒙古的首府,每年吸引大量游客前往草原景点,而哈尔滨则是冰雪旅游的热门目的地,停运可能导致两地游客流量下降,影响本地商家收入,社交媒体上,许多网友表达了 frustration,呼吁铁路部门加强透明度和应急服务。

深入分析,停运事件暴露了中国铁路网络的脆弱性与韧性并存,中国的高铁网络虽世界领先,但普通铁路线路(如哈尔滨至呼和浩特段)仍面临老化问题,许多路段建于上世纪,设备更新滞后,在极端天气下更容易出现问题,铁路部门在应对停运时展现了高效的应急机制:通过加开临时巴士、提供免费改签服务,或利用大数据调整运力,但这还不足够——专家指出,未来需加大投资于基础设施升级,例如引入智能监测系统来预测天气影响,或优化线路设计以减少对自然条件的依赖,客流变化也是关键因素:随着高铁网络的扩展,部分普通线路客流减少,运营方可能因经济考量而优先保障高铁服务,从而导致某些线路“被遗忘”。

从更广的角度看,这次停运事件反映了中国交通运输体系的转型挑战,在“交通强国”战略下,铁路发展正从规模扩张转向质量提升,但区域不平衡问题依然存在,东北和西部地区(如内蒙古)的铁路网络密度较低,相比东部沿海,更易受外部因素影响,政府需在政策上倾斜,确保偏远地区的 connectivity,公众参与也至关重要——铁路部门应通过APP、网站等渠道及时发布停运信息,减少乘客的不便。

展望未来,哈尔滨至呼和浩特的火车服务可能会逐步恢复,但需长期解决方案,推动电气化改造、增加备用线路,或整合区域交通资源(如与公路、航空联运),这不仅有助于提升 resilience,还能促进区域协调发展,这次停运是一次警醒,提醒我们基础设施的维护与创新同等重要,在追求速度与效率的时代,我们不能忽视那些默默连接千家万户的普通列车——它们承载着更多普通人的故事与梦想。

通过这次事件,我们看到了中国铁路的进步空间,也见证了人们在困境中的 adaptability,或许,在不久的将来,科技与人性化的结合将使这样的停运成为历史,但在此之前,它 serves as a reminder: 铁路不仅仅是钢铁与轨道的组合,更是社会血脉的一部分,每一次暂停都值得深思与行动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏