一则关于“沈阳即将实施全市疫情封锁令”的消息在社交媒体上广泛传播,引发市民恐慌和抢购潮,经官方迅速辟谣,该消息被证实为虚假信息,这一事件不仅反映了疫情背景下谣言传播的迅猛势头,更揭示了公众信息焦虑与公共信任之间的深层矛盾,在信息爆炸的时代,如何辨别真相、维护社会稳定,成为我们必须面对的重要课题。

事件回顾:谣言起于微末,恐慌迅速蔓延

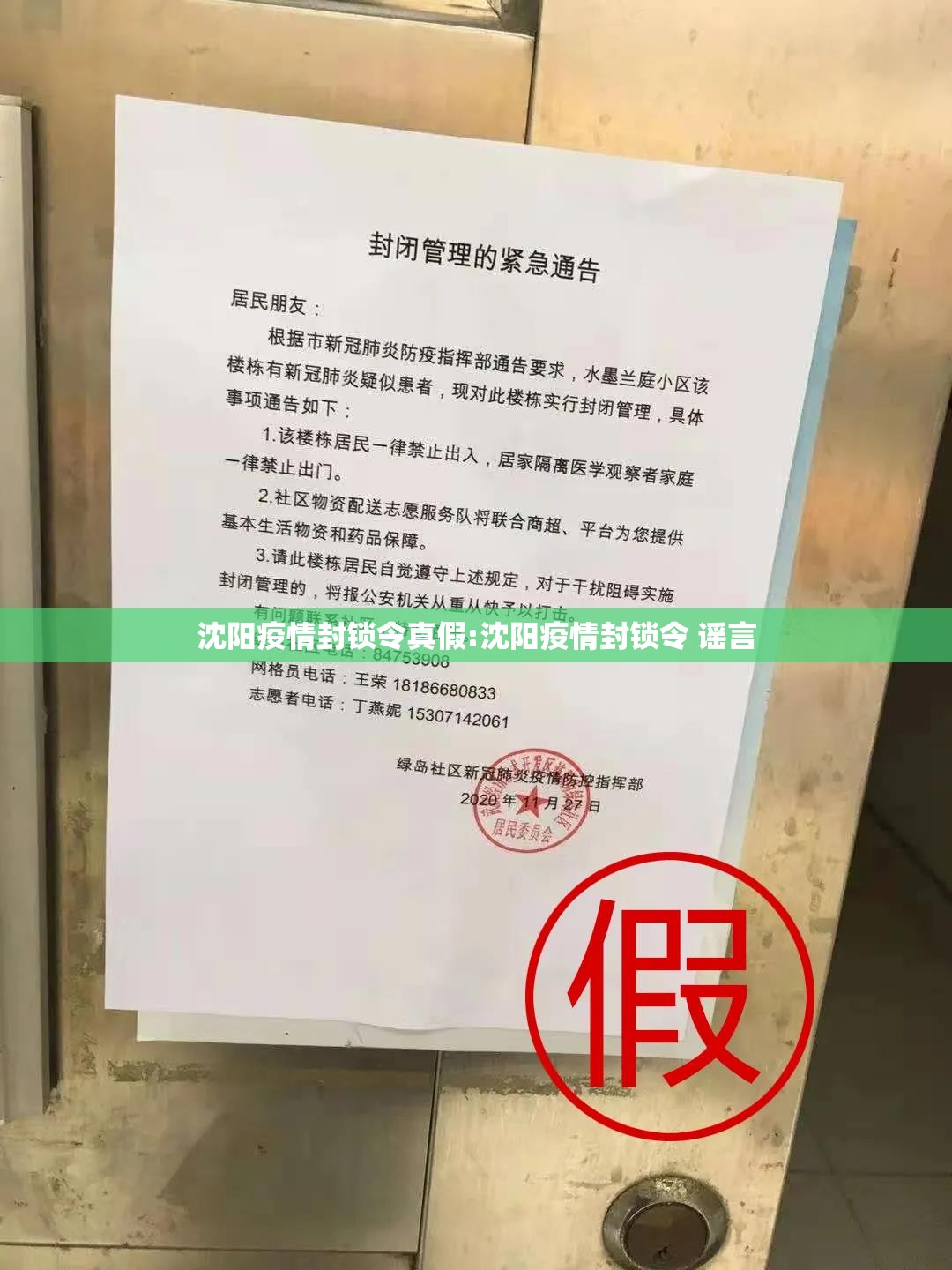

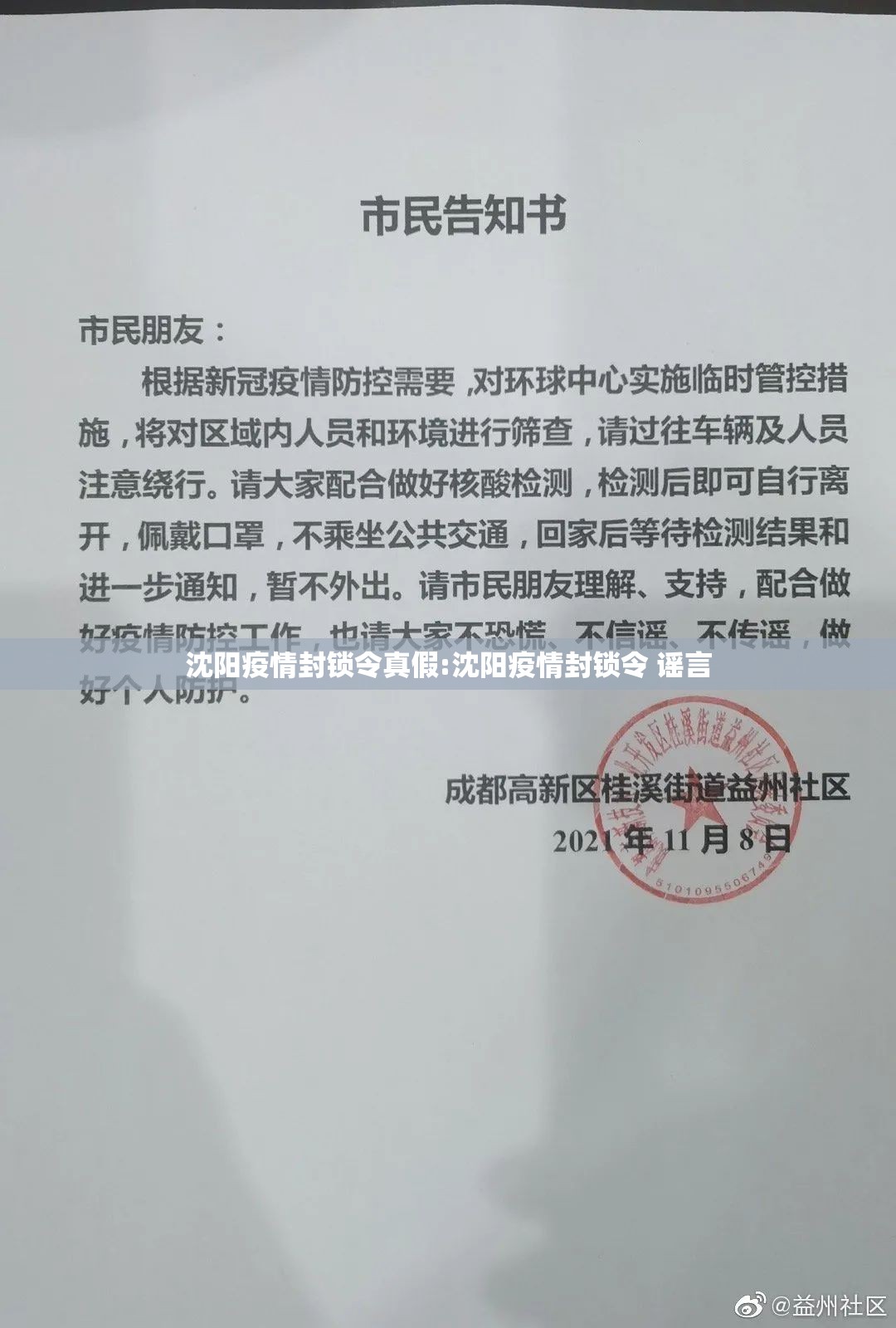

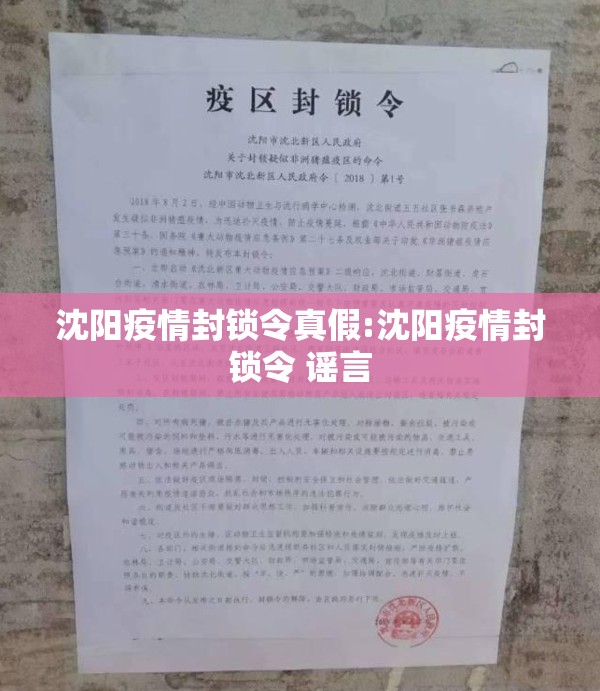

10月下旬,沈阳部分微信群和短视频平台开始流传“沈阳市将于48小时内实施全市封锁”的说法,并附有所谓“内部文件”截图,消息称,为应对突发疫情,全市将暂停公共交通、关闭商场超市,并要求居民居家隔离,尽管内容漏洞百出(如格式不规范、无官方印章),但仍有许多市民信以为真,导致部分区域出现抢购食品、药品的现象,一些超市货架被清空,交通枢纽也出现拥挤人群。

事发后,沈阳市政府迅速反应,市卫健委、公安局联合发布通报,明确指出“封锁令”为谣言,并强调当前疫情可控,无需全域封锁,官方还提醒市民以权威渠道发布的信息为准,对造谣者将依法追究责任,本地媒体如《沈阳日报》也跟进报道,通过专家解读和事实核查平息风波。

深层分析:谣言为何总能“趁虚而入”?

-

疫情疲劳与信息不对称:经过三年疫情,公众对防控政策变化高度敏感,尤其近期国内疫情多点散发,部分城市确实采取了临时管控,这使得“封锁”谣言更具迷惑性,官方信息发布有时存在滞后或模糊,导致民众转向非正规渠道获取信息,为谣言创造了生存空间。

-

社交媒体算法与人性心理:短视频和即时通讯平台的算法推荐机制加速了谣言扩散,而心理学中的“确认偏误”(Confirmation Bias)使人们更愿意相信符合自身焦虑的信息,即便证据不足,沈阳部分市民曾经历2021年的短期封锁,对类似消息容易产生“宁可信其有”的心态。

-

公共信任的局部缺失:尽管官方迅速辟谣,但仍有部分网民质疑:“万一后来真封锁了怎么办?”这种怀疑背后,反映出对公共管理机构信任度的波动,过去一些地区在疫情中曾出现“朝令夕改”或信息不透明的情况,削弱了公众对官方声明的无条件接受。

反思与启示:构建 resilient 的信息生态

-

官方需提升信息发布效率与透明度:政府部门应建立更敏捷的信息响应机制,例如通过常态化新闻发布会、政务新媒体实时更新等方式,抢占信息制高点,政策制定需注重可预测性,避免突然变动引发误读。

-

媒体与平台应承担社会责任:主流媒体需加强事实核查(Fact-Check)报道,而社交平台则需优化算法,优先推送权威信源,并对恶意造谣账号采取封禁措施,此次沈阳谣言传播中,部分平台已添加“此消息未经证实”的标签,这是积极的一步。

-

公众媒介素养亟待加强:市民应学会交叉验证信息(如对比政府网站、官方微博等),而非盲目转发,教育部门也可将媒介素养教育纳入社区宣传或学校课程,培养批判性思维。

-

法律监管与谣言治理:我国《网络安全法》《治安管理处罚法》等明确规定造谣传谣的法律责任,2020年以来,全国已查处多起疫情谣言案件,但需进一步加大普法宣传,让“谣言止于法治”成为共识。

真相是抗疫的另一剂疫苗

沈阳“封锁令”谣言虽已平息,但其暴露的信息生态问题值得深思,在抗疫这场持久战中,真相与信任如同疫苗一般重要——它们能免疫社会 against 恐慌的蔓延,唯有政府、平台、媒体和公众协同努力,才能构建一个清朗、 resilient 的信息环境,让下一次谣言来时,我们不再被动。

(字数:约920字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏