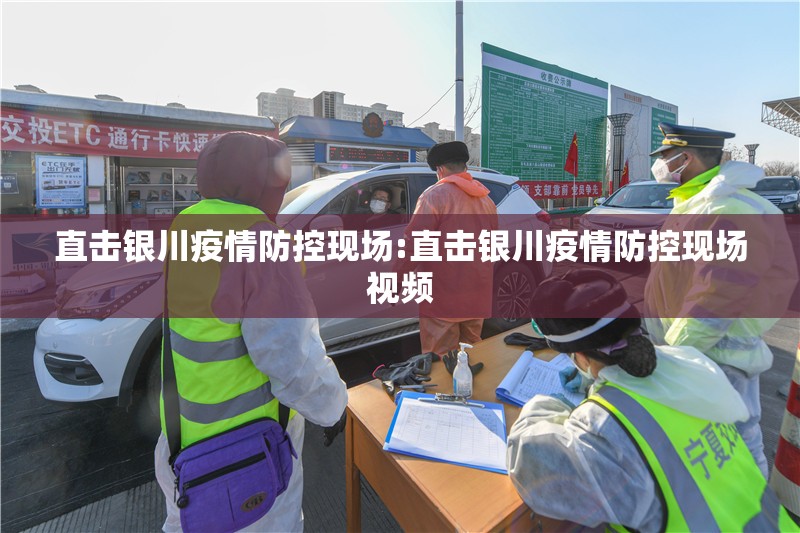

深秋的银川,本应是车水马龙、熙熙攘攘的景象,突如其来的疫情让这座城市按下了“慢行键”,街道空旷,商场闭门,只有一抹抹白色的身影在寒风中坚守,构成了这个初冬最动人的风景线。

与时间赛跑的核酸检测点

清晨六点半,天还未亮,金凤区某社区核酸检测点已经排起了队,居民们自觉保持一米间距,安静等待,防护面罩后,医护人员们的眼神专注而坚定。

“请张嘴,抬头,稍微忍一下就好。”护士小张已经连续工作五小时,重复了上千次同样的动作,每检测一人,她就要用消毒液搓手一次,零下的气温中,她的双手早已冻得通红麻木,护目镜上也结了一层水汽。

“我们快一分钟完成检测,病毒传播就能早一分钟被阻断。”小张的声音透过口罩显得有些模糊,却透着不容置疑的坚定,在她身后,社区工作人员正协助老年人扫码登记,志愿者们维持秩序,一切井然有序。

封控区内的温情守护

兴庆区某封控小区外,蓝色的隔离挡板将内外分成两个世界,却挡不住温暖的传递。

“3号楼2单元202的王大爷需要降压药!”“7号楼有婴儿需要奶粉!”......志愿者小李的笔记本上密密麻麻记录着居民们的需求,他和队友们每天要往返几十趟,为200多户居民配送生活物资。

“刚开始有些居民情绪焦虑,我们尽量满足大家的个性化需求。”小李指着旁边临时货架上的物品说:“你看,这些是蔬菜包,那边是药品,还有孩子们的学习资料,我们分门别类放好,确保第一时间送达。”

社区书记告诉记者,他们建立了“楼栋长-单元长-志愿者”三级服务体系,确保封控期间居民生活不受太大影响。“病毒必须隔离,但温情不能隔离。”

流调中心的彻夜灯火

银川市疾控中心的流调办公室,已经连续十多天彻夜通灯,这里是疫情防控的“大脑中枢”,每个病例的行动轨迹都要在这里被精确还原。

“您再仔细回想一下,那天下午还去过哪里?”“见过什么人?戴口罩了吗?”流调员小马已经打了整整八小时电话,声音沙哑却依然耐心细致。

“流调工作就像破案,每个细节都不能放过。”小马告诉记者,一份完整的流调报告要追踪至少上百个密切接触者,工作量巨大。“我们快一分,病毒传播风险就少一分。”

墙上的白板画满了复杂的关系图谱和时间线,工作人员们目不转睛地盯着电脑屏幕,分析海量数据,这里的每个人都在与时间赛跑,试图跑在病毒前面。

保障生命线的绿色通道

疫情期间,医疗救治不能停,银川市各医院都开辟了绿色通道,确保患者得到及时救治。

“医生,我老婆快生了!”深夜,一位准爸爸焦急地拨打120,在查验健康码和核酸检测结果后,救护车迅速将孕妇送往医院,产科医护人员早已做好防护准备,顺利接生了一个健康的宝宝。

“无论是突发疾病还是孕产妇,我们都制定了完善的应急预案。”市卫健委相关负责人表示,全市建立了分级分类诊疗体系,确保群众就医需求得到满足。

在药店,慢性病患者可以通过线上订购、线下无接触配送方式获取药物;在超市,配送员奔波于大街小巷,保障居民生活物资供应;在水电气暖等公共服务单位,应急抢修队24小时待命......这座城市的地下血脉依然温热流动。

致敬每一个平凡的守护者

银川的疫情防控现场,没有惊天动地的壮举,只有平凡人的执着坚守,他们是医护人员、社区工作者、志愿者、公安民警、环卫工人、快递小哥......是无数普通人在各自岗位上的默默付出。

“我只是做了应该做的事。”这是记者在采访中最常听到的一句话,朴素的话语背后,是一座城市的坚韧与担当。

寒冬终将过去,春天必会到来,在这场没有硝烟的战斗中,银川人民用责任和爱心筑起了一道道防线,当疫情散去,这座城市记住的不仅是病毒带来的艰难,更是同舟共济、众志成城的温暖与力量。

银川,正在以最快的速度恢复往日的生机与活力,而这段特殊时期的记忆,将永远铭刻在这座城市的发展史册中,成为激励人们前行的重要精神力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏